纒向遺跡|弥生から古墳時代への境"庄内期"に、最も繁栄した謎多き集落

庄内期に現れる環濠を持たない集落

弥生時代の集落は、周囲を環濠(空堀)で囲われているのが特徴です。このような集落を環濠集落と呼びます。弥生時代の開始期から営まれたため、稲作文化とともに朝鮮半島から伝来した集落形態だと見られています。弥生時代が進むにつれ規模も大きくなり、弥生時代後期には、大きなものでは幅6.5m、総延長2.5kmにも及びます。

環濠の内側には、一般人用の竪穴住居のほか、集落を統治するリーダー(首長)の居館や祭祀用の施設、高床の倉庫、墓地なども含みこまれていました。これらが一体となって集落を形成していたのが弥生時代です。しかし、弥生時代から古墳時代に移り変わるちょうど境の時期、竪穴住居が廃れて環濠は埋められるようになり、環濠集落は姿を消していきます。代わって、高床倉庫や平屋建物が築かれ、環濠をもたない集落が出現するようになりました。

この弥生時代と古墳時代の境の時期のことを、近畿地方では特に「庄内期」と呼ぶことがあります。これは大阪府豊中市の庄内遺跡で発見された土器に由来します。この「庄内式土器」が発見されるまでの近畿地方では、弥生時代後期を「弥生式5期」、古墳時代前期を「布留式」の土器編年で区分しており、「弥生式5期」から「布留式」へは連続的に移行すると考えられていました。そんな中、「弥生式5期」と「布留式」の特徴を合わせもつ「庄内式」の土器が発見されたことから、土器編年が見直されました。弥生時代後期の「弥生式5期」と古墳時代前期の「布留式」の間に、弥生時代と古墳時代の境目を示す「庄内式」が差し込まれることになりました。

弥生時代と古墳時代の境で発展した纒向遺跡

この庄内期を代表する遺跡が纒向遺跡。纒向遺跡は弥生時代後期から古墳時代前期にかけて営まれた集落跡です。ちなみに、纒向遺跡で出土した土器は「庄内式土器」の変遷を詳細に辿れることから、さらに細かい土器編年「纒向式」が組まれています。その対応関係は以下のとおり。纒向遺跡の解説ではこの纒向式編年が使われることも多いので注意が必要です。纒向遺跡は、纒向4類の時期に最も繁栄しと見られています。

- 纒向1類=弥生式5期:弥生時代後期

- 纒向2類=庄内古式:弥生時代と古墳時代の境

- 纒向3類=庄内新式:同上

- 纒向4類=庄内新新式・布留0式:同上

- 纒向5類:布留1式:古墳時代前期

纒向遺跡の成り立ちは「纒向1類」の時期に大溝が敷かれたところから始まり、徐々に拡大して「纒向4類」の時期に最大規模に発展します。その規模は東西2km南北1.5kmとも見積もられています。遺跡は環濠を持たないことが分かっており、閉鎖的な集落ではなく、開放的な空間であったことが想定されています。

箸墓古墳と石塚古墳を結ぶ大溝。物流用の水路として利用されたとみられる。東には三輪山の山麓が迫り、巻向川の旧流路が幾重にも走るため、広大な土地利用には不向きだった。

こうした空間には人々が集まってきやすかったようで、纒向遺跡から出土する土器の15%は遠隔地のものでした。この割合の高さは同時期の他の遺跡よりも突出しており、纒向が特に活発に人々が行き交う地域だったことがうかがわれます。その範囲は、伊勢・三重を中心とする東海地方から吉備を中心とする中国地方にまで及びます。これら地域の人々はいったい何を目的に纒向の地に集まったのでしょうか。

東海系と吉備系の土器を中心に、山陰や北陸の土器も出土したが、九州系の土器は定かではない。

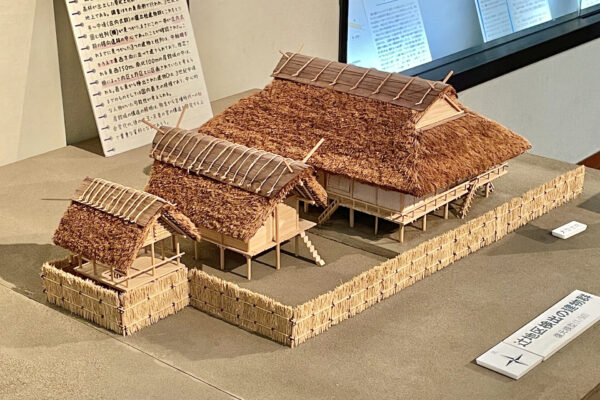

このような人々の往来の中で築かれたのが3棟の高床建物です。この建物群は軸線を揃えて設置されており、計画性の高さがうかがわれます。東側の建物が最も大きく、柱跡の半数は見つかっていませんが、東西19m南北12mだったとも想定されています。祭祀用の建物や首長(王)の座す建物だったのではないかと考えられていますが、用途はおろか規模さえもはっきりしたことは分かっていません。

左側からB棟(2×3間)、C棟(想定2×3間)、D棟(想定4×4間)。

南西側から撮影した様子。規模についても想定であることに注意。

この高床建物から南側を遠望すると、こんもりとした森が見えます。日本列島で最初に築かれた巨大古墳「箸墓古墳」です。全長280mの箸墓古墳は古墳時代の始まりを示すとも言われます。纒向遺跡の周辺には「石塚古墳」「ホケノ山古墳」などの初期前方後円墳が築かれたほか、箸墓に続く巨大古墳「渋谷向山古墳」も築かれました。これらの古墳と纒向遺跡との時期の重なりや関連性はまだ明らかになっていません。

高床建物B棟越しに眺める巨大前方後円墳。箸墓古墳は古墳時代の始まりを示す。

宮都?古墳キャンプ地?今後の調査に期待

弥生時代と古墳時代の境(庄内期)における纒向遺跡の変遷は、環濠をもたない開放的な空間に東海地方や中国地方の人々が行き交い、特徴的な高床建物が建てられ(纒向2~3類)、やがて巨大な前方後円墳が築かれ始める(纒向4類~=布留式)というものでした。

この記事では纒向遺跡のことを「集落」と呼んできましたが、実はこの遺跡では竪穴住居跡が発見されていません。一般的な人々が暮らす住宅地ではなかったのです。では、どのような空間だったのでしょうか。巨大前方後円墳が近接することから、古墳に埋葬された王の宮都だったとする考えや、古墳を造営するためのキャンプ地だったとする考えなどが出ていますが、多くは謎のままです。

邪馬台国の候補地ともなっている纒向遺跡ですが、どのような空間であったのかが解明されるのはまだまだ先のことでしょう。想定される広大な遺跡範囲のわずか5%しか調査されておらず、史跡指定の範囲もJR巻向駅周辺のわずかな区画のみ。むしろ纒向遺跡の研究は「これから始まる」とも言えます。

「庄内期」を弥生時代の枠組みで捉えるか、古墳時代の枠組みで捉えるかも議論が続いています(桜井市埋蔵文化財センターでは古墳時代で捉えられている)。実年代をどう設定するかも、定説があるとは言えない状況です。様々な説が入り乱れる遺跡ではありますが、今後の研究成果が最も期待され、かつ楽しみな遺跡であることは確かです(木製仮面や孤文板など用途不明な謎の遺物が続々と出土している)。

鍬の一部を転用した仮面。祭祀で行われた舞踏用のものと見られているが、果たして・・・。

吉備地方でよく見られる幾何学模様(直孤文)が描かれた木・石・土製品。

基本情報

- 指定:国史跡「纒向遺跡」

- 住所:奈良県桜井市辻

- 施設:桜井市立埋蔵文化財センター・橿原考古学研究所附属博物館(外部サイト)