慈照寺|東山山荘の観音殿と東求堂。政治は二流でも作庭は一流の足利義政新着!!

慈照寺の歴史と見どころ|京都府京都市にある特別史跡。室町時代後期に足利義政が造営した東山山荘の跡です。当時の観音殿と東求堂が現存するほか、枯山水庭園の遺構が見られます。東山文化の象徴として、日本に息づく"詫び"の精神が随所に漂っています。

苗木城|国衆が築いた巨岩の山城。戦国時代を生き抜いた苗木遠山氏の戦略とは?

苗木城の歴史と見どころ|岐阜県中津川市にある国史跡。戦国時代に苗木遠山氏によって築かれた山城です。巨石と石垣の入り乱れた無骨な城郭は、戦国時代における国衆の山城らしさが漂っています。当時の石垣が残るほか、懸造りによる物見などが復元されています。

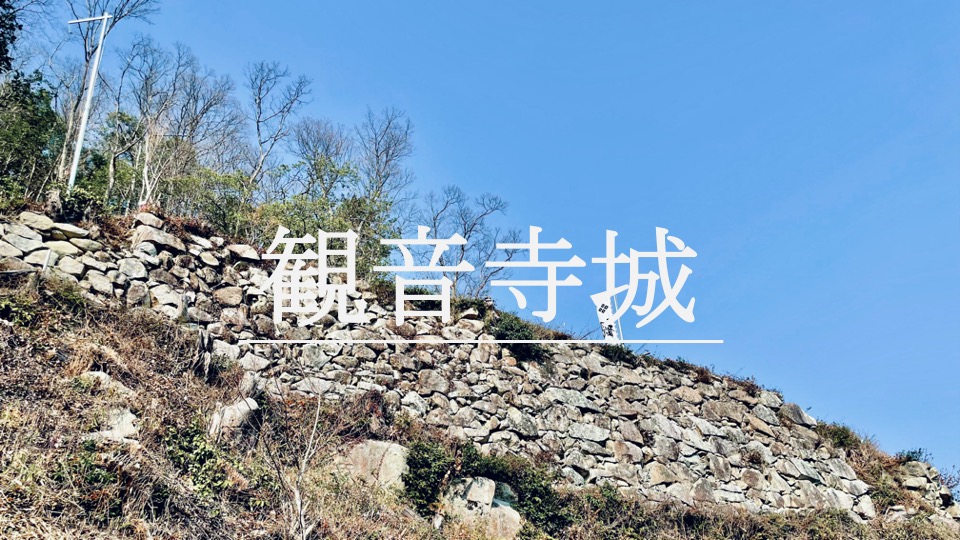

観音寺城|六角氏による戦国時代の山城。実は織田信長よりも先駆的な戦国大名?

観音寺城の歴史を見どころ|滋賀県近江八幡市にある国史跡。戦国時代の特徴を残す山城で、六角定頼の頃(1530年代)にいまの形になったと想定されています。山麓の御屋形跡や山上の本丸跡のほか、多数の曲輪が残ります。大規模な石垣が用いて築城されて最初の戦国期山城です。

二条城|徳川秀忠と家光が大改修した狙いとは?後水尾天皇の寛永行幸

二条城の歴史と見どころ|京都府京都市にある国史跡・世界遺産。徳川秀忠と家光が築城した平城です。城域西側には、後水尾天皇の行幸に合わせて作られた雅な唐門や庭園が現存しています。一方、城域東側は幕府の武力を朝廷に示すかのように、装飾性のない防御施設が建設されました。

二条城|外から見ても面白い!外堀で楽しむ、徳川家康と家光の城郭遺構

二条城の歴史と見どころ|京都府京都市にある国史跡。江戸時代に徳川家康が築き、その孫・家光が大改造した平城です。家康は城の東側部分を築き(慶長期)、家光は西側に拡張するとともに全体を大改造しました(寛永期)。外堀に沿って歩くと、南西隅と南東隅に家光による二重櫓を見学できるほか、慶長期や寛永期の石垣の違いを観察できます。堀川沿いにも慶長期の石垣が現存しています。

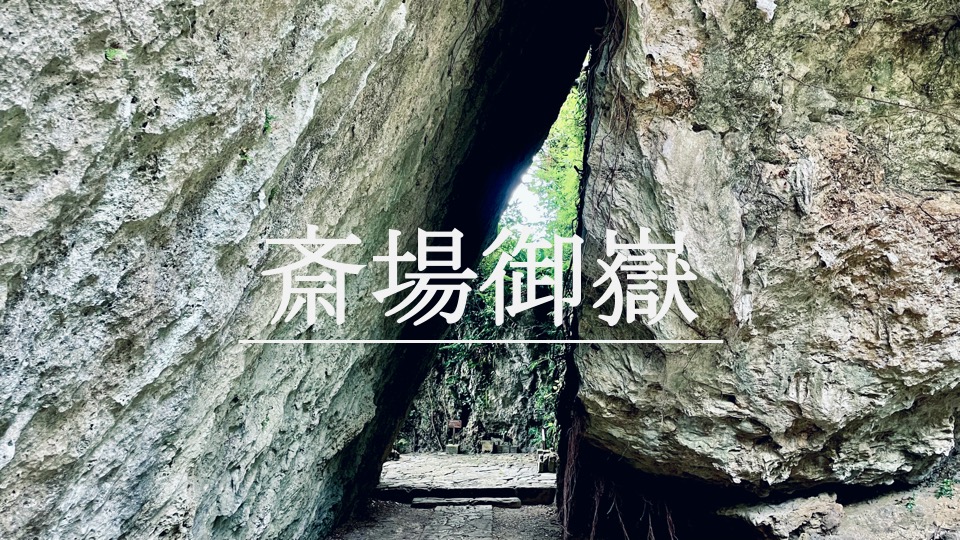

斎場御嶽|第二尚氏時代の祭祀空間。尚真が整備した琉球国の神女組織とは?

斎場御嶽の歴史と見どころ|沖縄県南城市にある国史跡・世界遺産。琉球国における最高位の祭祀遺跡です。第二尚氏時代に整備された神女組織によって聞得大君の御新下りが行われました。琉球石灰岩が織りなす神聖な空間では古くから太陽信仰が行われていたと見られています。

玉陵|第二尚氏歴代国王の陵墓。琉球石灰岩の巨大な墓に眠る王族たち

玉陵の歴史と見どころ|沖縄県那覇市にある国史跡・世界遺産。1501年に尚真によって築かれた王墓です。第二尚氏歴代の国王とその親族たちが葬られています。琉球石灰岩によって築かれた墓域は国宝にも指定。外郭に建立された「玉陵の碑文」には第二尚氏の謎を紐解く手がかりが刻まれています。

今帰仁城|琉球"三山時代"の山北王の城塞。本州より100年早い石垣の城とは?

今帰仁城の歴史と見どころ|沖縄県今帰仁村にある国史跡・世界遺産。三山時代の山北王の城塞です。古期石灰岩による野面積みの石垣は総延長1.5kmにも及び、沖縄屈指の名城と名高い。大小様々な郭で複雑に構成され、尚巴志の軍と激戦を繰り広げたと伝わる。

上野原遺跡|縄文時代早期の集落。日本列島最初の定住生活はどのように始まった?

上野原遺跡の歴史と見どころ|鹿児島県霧島市にある国史跡。縄文時代早期の集落跡で、日本列島で最初に定住生活が行われた九州南部を代表する遺跡です。竪穴住居跡のほか、集石遺構や連結土坑など、調理用の特殊な遺構が見つかりました。爪型線条紋土器をはじめとする出土物は国重文に指定されています。

纒向遺跡|弥生から古墳時代への境"庄内期"に、最も繁栄した謎多き集落

纒向遺跡の歴史と見どころ|奈良県桜井市にある国史跡。弥生時代後期から古墳時代前期にかけての集落跡です。環濠を持たない開放性の高い空間で、東海地方から吉備地方までの人々が行き交いました。近傍には箸墓古墳や渋谷向山古墳など巨大前方後円墳が築かれており、どのような地区だったのか今後の研究が期待されます。

矢谷墳丘墓|なぜ中国山地の真ん中に?四隅と特殊器台とローマガラスと。

矢谷墳丘墓の歴史と見どころ|広島県三次市にある国史跡。弥生時代後・末期に中国山地の真ん中に築かれた弥生墳丘墓です。出雲の四隅突出型で、吉備の特殊器台を持ち、地中海沿岸で製造されたローマガラスが出土しました。弥生後・末期の三次盆地が様々な文化の交錯点だったことを示します。

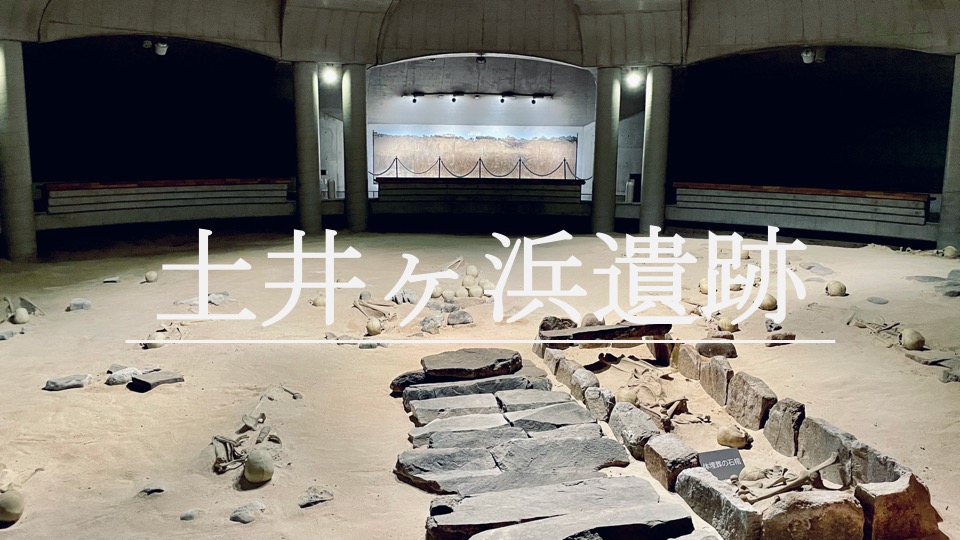

土井ヶ浜遺跡|人類学ミュージアムで見る、弥生人の形成過程と二重構造モデル

土井ヶ浜遺跡の歴史と見どころ|山口県下関市にある国史跡。弥生時代前期から中期にかけての墓地遺跡です。発見された300体の人骨は朝鮮半島の人々と似た特徴を持っていたため、元々住んでいた縄文人が朝鮮半島の渡来人と混血して日本列島に広く拡散していったとが想定されています。この「二重構造モデル」は近年の核DNA解析によっても明らかにされました。

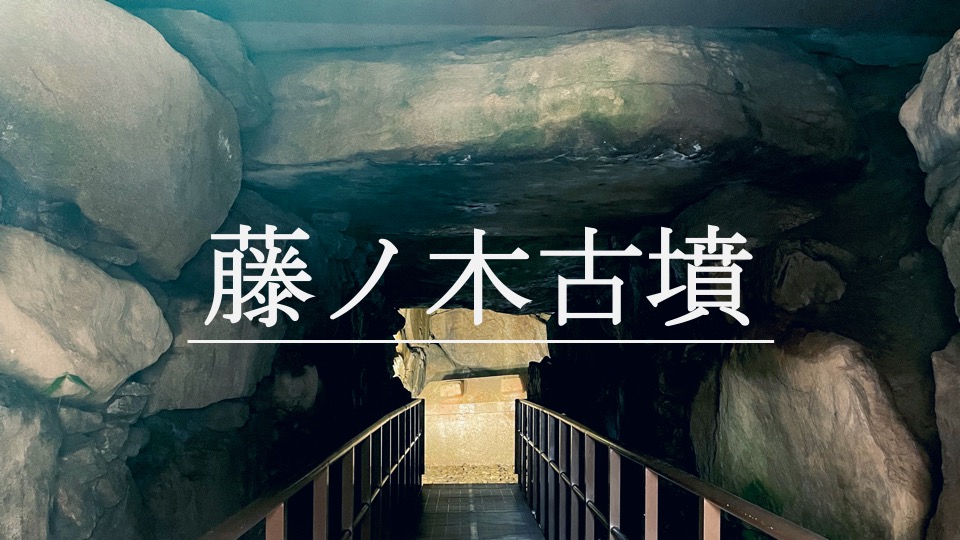

藤ノ木古墳|被葬者は誰だ?古墳時代後期の豪華な石室に眠る2人の貴公子

藤ノ木古墳の歴史と見どころ|奈良県生駒郡にある国史跡。古墳時代後期に築かれた円墳です。全長50mの大型の円墳で、横穴石室からは巨大な家型石棺とともに大量の副葬品が出土しました。煌びやかな装身具や馬具は当時最も貴重で、朝鮮半島とのつながりも示唆されます。石棺から見つかった2体の人骨は誰なのか今も議論が続いています。

黒塚古墳|巨大な竪穴式石室から大量に出土した三角縁神獣鏡ってどんな銅鏡?

黒塚古墳の歴史と見どころ|奈良県天理市にある国史跡。古墳時代前期に築かれた前方後円墳です。後円部の埋葬部は長さ8mの巨大な竪穴式石室で、画文帯神獣鏡1枚、三角縁盤龍鏡1枚、三角縁神獣鏡32枚が出土しました。これらの銅鏡は埋葬された状態のままで見つかったことで、三角縁神獣鏡が当時どのように扱われていたのか解明する手掛かりになりました。

ホケノ山古墳|石積式木槨に画文帯神獣鏡。前方後円型の墓は古墳?墳丘墓?

ホケノ山古墳の歴史と見どころ|奈良県桜井市にある国史跡。弥生時代末期か古墳時代初期に築かれた墳丘墓・古墳です。全長80mの前方後円型で、埋葬部である石積木槨からは画文帯神獣鏡が副葬されていました。弥生時代末期の墳丘墓か、古墳時代初期の古墳か、様々な評価がなされている遺跡です。

メスリ山古墳|初期ヤマト王権の大王墓?玉杖や石釧など多様な石製品が副葬

メスリ山古墳の歴史と見どころ|奈良県桜井市にある国史跡。古墳時代前期に築かれた全長220mの巨大前方後円墳です。墳頂には巨大な円筒埴輪が配置されたほか、玉杖や腕輪などの石製品が豊富に副葬されており、出土品は国重文に指定されています。近くに築造された桜井茶臼山古墳(全長200m)とともに、ヤマト王権の大王の墓か、周辺を拠点とした有力者などの墓と考えられています。

称名寺|金沢流北条氏の菩提寺。金沢貞顕が経験した鎌倉幕府の最期

称名寺の歴史と見どころ|神奈川県横浜市にある国史跡。鎌倉時代に金沢流北条氏によって創建された律宗寺院です。金沢貞顕のときに庭園など大規模な伽藍が整備されました。金沢北条氏が収集した金沢文庫とともに見つかった古文書には、滅亡に向かう鎌倉幕府の最期が記されていました。

円覚寺|北条時宗による禅寺。貞時から変わりゆく鎌倉時代後期の得宗専制

円覚寺(境内)の歴史と見どころ|神奈川県横浜市にある国史跡。鎌倉時代後期に北条時宗が築いた禅宗寺院です。強固な得宗専制で蒙古襲来(元寇)を乗り越えた時宗が、戦争で亡くなった者たちの菩提を弔うために建立しました。寺の梵鐘は息子・貞時の鋳造です。時宗から貞時に引き継がれた得宗専制は御内人や内管領が支配する体制へと移り変わって行きました。

元寇防塁|蒙古襲来を防いだ石築地!元寇後に御家人はどう変わった?

元寇防塁の歴史と見どころ|福岡県福岡市にある国史跡。鎌倉時代後半の元寇(蒙古襲来)に備えて築かれた石築地です。御家人役として九州各国の御家人が築造し、推定総延長は20kmに及びます。各地の防塁跡には御家人が各々の工法で築造した様子が現れています。

鷹島神崎遺跡|松浦市埋蔵文化財センターで見る、蒙古襲来"元寇"

鷹島神崎遺跡の歴史と見どころ|長崎県松浦市にある国史跡。鎌倉時代中期に起こった弘安の役の戦場跡です。モンゴル帝国が日本に侵攻した際に沈没した軍船やモンゴル軍の遺物が出土し、松浦市埋蔵文化財センターに展示されています。

東大寺南大門|大仏様の巨大な門 南都焼討から東大寺復興まで

東大寺の歴史と見どころ|東大寺は奈良県奈良市にある国史跡。平安時代末期に焼失し鎌倉時代前期に再建された寺院です。重源が伝来した建築様式「大仏様」で再建された南大門は金剛力士像とともに現存し、国宝に指定されています。

建長寺|北条時頼が建立した禅寺。時宗に継承される得宗専制政治とは?

建長寺の歴史と見どころ|神奈川県鎌倉市にある国史跡。鎌倉時代中期に執権・北条時頼によって建立された禅宗寺院です。初代住持は南宋からの渡来僧・蘭渓道隆。法堂と仏殿の並びは創建時の趣を残すとともに、蘭渓道隆の作庭と伝わる庭園が復元されています。

朝夷奈切通|鎌倉七口の1つで高さ18mの大切通。北条泰時から始まる鎌倉中期

朝夷奈切通の歴史と見どころ|神奈川県鎌倉市・横浜市にある国史跡。鎌倉時代に北条泰時によって開削された切通です。鎌倉七口の1つで、鎌倉市中と六浦港を結ぶ重要なルートとして1241年から工事が始まりました。高さ10mにも及ぶ切通壁面は鎌倉時代の面影を色濃く残しています。

鶴岡八幡宮|鎌倉幕府を象徴する神社。源頼朝はなぜ"鎌倉殿"になれたのか?

鶴岡八幡宮の歴史と見どころ|神奈川県鎌倉市にある国史跡。鎌倉時代に源頼朝が現在の地に遷座しました。参道である若宮大路には今でも段葛が残っているほか、境内の西隣には鎌倉殿3代の大倉御所跡があり、その裏手の山には頼朝の墓所とされる法華堂跡があります。

海龍王寺|奈良時代の諸寺院 平城京で光明皇后ゆかりの寺院を巡る

海龍王寺は奈良県奈良市にあり、光明皇后が創建した奈良時代の寺院です。創建当初の西金堂や五重小塔が現存しています。隣接する皇后宮内に建立された法華寺や春日山山麓に創建された新薬師寺など、奈良市内には光明皇后ゆかりの寺院が多く残っています。