黒塚古墳|巨大な竪穴式石室から大量に出土した三角縁神獣鏡ってどんな銅鏡?

三角縁神獣鏡はどのような鏡?

弥生時代後期から古墳時代にかけて、有力者の墳墓では遺体とともに鏡が副葬されました。この鏡は青銅で作られているため「銅鏡」と呼ばれます。副葬される銅鏡の種類は、時代によって特徴があり、特に古墳時代前期に流行したのが「三角縁神獣鏡」と呼ばれる種類の銅鏡です。

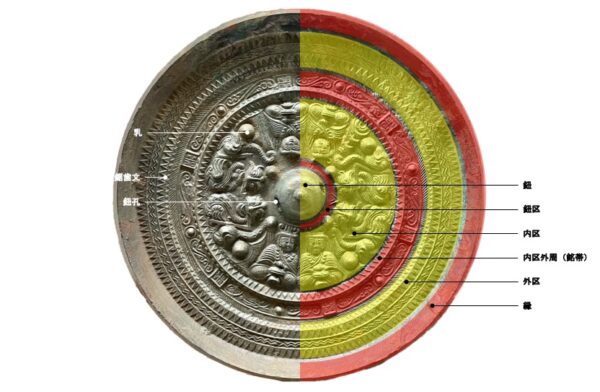

基本的な銅鏡の形は円盤形で、光を反射する表面を「鏡面」と呼び、その裏面を「鏡背」と呼びます。鏡背には様々な紋様が描かれており、この紋様の種類によって「内向花文鏡(ないこうかもんきょう)」とか「方格規矩鏡(ほうかくきくきょう)」とか「神獣鏡(しんじゅうきょう)」とか種類分けされています。三角縁神獣鏡は神獣鏡の1種です。

鏡背は、中央の「鈕(ちゅう)」、鈕をとりまく「鈕区」、その外側に「内区」、内区には「乳」と呼ばれる突起があります。内区の外側「内区外周」には銘文が刻まれた「銘帯」があることも。さらに外側には「外区」、そして「縁」へと至ります。

三角縁神獣鏡の特徴は、その名のとおり縁部分の断面が三角形になっていることです。その他、鈕の穴(鈕孔)が長方形をしている点、内区に神獣が半肉彫りされている点、外区が鋸歯文(きょしもん)である点、鏡の直径が20cm以上と大型である点などの特徴があります。

内区に描かれた神獣とは「神仙」と「霊獣」のことです。人の姿をしている神仙は中国の仙人のことで、「西王母(さいおうぼ)」と「東王夫(とうおうふ)」を描いたものが多いです。霊獣には龍や虎などが描かれていて、「巨(きょ)」と呼ばれる棒状のものを咥えたりしています。

冠の形で描き分けられている。左が西王母、右が東王父。

巨を咥える龍。胴体は横を向くが顔は正面を向く描き方は三角縁神獣鏡の特徴の1つ。

この神仙と霊獣の数で「三角縁二神二獣鏡」とか「三角縁三神四獣鏡」とかと呼び分けられています。神仙がおらず盤龍だけが描かれているものは特に「三角縁盤龍鏡」と呼ばれます。

三角縁二神二獣鏡。神仙と霊獣の描き方が他と異なる。左の霊獣は虎、右は龍。

三角縁三神四獣鏡。12時方向にある傘松文様も特徴的。

これら「何が描かれているか」は「銘文」の内容を読み解くことで判明しました。これまでに出土した約560面の三角縁神獣鏡のうち、銘文が刻まれているのは50面に満たず大変貴重です。銘文には内区図像の解説のほか、鏡の素材や鋳造についてや鏡の持つ効能についてなども書かれています。

3時の方向から「吾作名竟・・・」と読み始める。「幽律三剛(三種の鋼を厳かに鍛えた)」「 銅出徐州(徐州産の銅 )」などの鏡の成り立ちを語り、「取者大吉 保子宜孫(この鏡を持つ者は幸運に恵まれ、子孫が繁栄する)」と吉句で結ぶ。

極々稀に中国の年号(「景初)や「正始」)が記されているものがあり、三角縁神獣鏡の製作年代を推定する手掛かりになっています。

参考記事

神原神社古墳|卑弥呼の鏡が出雲で出土?"景初三年"の三角縁神獣鏡の意味

神原神社古墳は島根県雲南市にある遺跡。古墳時代前期に築かれた方墳の跡です。竪穴式石室とともに、「景初三年」銘の三角縁神獣鏡が出土しました。この鏡は「卑弥呼の鏡」ではないかとも言われています。

また三角縁神獣鏡には全く同じデザインの鏡が複数枚あることが分かっています。1つの鋳型で複数の鏡を鋳造する場合を「同笵鏡(どうはんきょう)」、1つの鏡から複数の鋳型を作って1枚ずつ鋳造する場合を「同型鏡(どうけいきょう)」と呼びます。これら同じデザインをした複数の鏡は遠く離れた古墳からも出土するため、この古墳の被葬者同士が何らかのネットワークでつながっていたと想定されています。

参考記事

赤塚古墳|三角縁神獣鏡はどう配布された?川部・高森古墳群が語る事

川部・高森古墳群は大分県宇佐市にある国史跡。古墳時代早期に築造された赤塚古墳などから構成されています。出土した5枚の三角縁神獣鏡から、地方豪族宇佐氏とヤマト王権との強い関係性が示唆されます。

参考記事

石塚山古墳|ヤマト王権によって築かれた?出土した三角縁神獣鏡が語る事

石塚山古墳は福岡県京都郡にある国史跡。古墳時代前期の前方後円墳です。7枚の三角縁神獣鏡や小札革綴冑の小札辺が出土しました。九州の豊前地方とヤマト王権との関係性を示す重要な古墳です。

多量の三角縁神獣鏡が出土した黒塚古墳

古墳時代前期、多くの古墳でこの三角縁神獣鏡が副葬されました。中でも有名な古墳が奈良県柳本古墳群の1つ黒塚古墳です。

前方部は西側、後円部は東側を向く東西方向の前方後円墳。

黒塚古墳は全長130mの前方後円墳です。後円部の直径は72m、前方部の長さは48m。後円部3段・前方部2段の築成で、後円部の高さは11mもあります。墳丘は周濠に囲まれていました。

前方部は2段築成だが、2段目は1段目に比べて低い。

中央に竪穴式石室の実物大展示パネルがある。石室は南北方向(写真左が北側)。

後円部の中央からは長さ8mの巨大な竪穴式石室が見つかりました。石室床面には木を垂直にかち割って中を刳り貫いた「割竹型木棺」を置き、板状の石を積み上げて石室を構築しています。

南側から見た図。遺体頭部は北側(写真上)を向いていたと想定されている。濃い赤色は水銀朱が撒かれていたところ。三角縁神獣鏡は上半身を囲うように配置されていた。

石室からは画文帯神獣鏡1面、三角縁盤龍鏡1面、三角縁神獣鏡32面の合計34面の銅鏡が出土しました。その枚数の多さにも驚きますが、黒塚古墳では盗掘を免れたおかげでこれら銅鏡が埋葬時の位置のまま発見されたのです。そのため、銅鏡の種類によって扱われ方が異なることが判明しました。

北側(遺体頭部)から見た図。手前中央の銅鏡が三角縁盤龍鏡、その奥に立ったままの小型の銅鏡が画文帯神獣鏡。画文帯神獣鏡は棺の上にあり、棺が朽ちたあとに落下したとも見られている。

埋葬のとき、画文帯神獣鏡は棺内の遺体頭部に置かれ、三角縁盤龍鏡が棺外の北側小口に置かれ、残りの32面の三角縁神獣鏡はすべて棺外の側面に鏡面(光を反射する面)を内側(遺体側)に向けて、棺と側壁の間に立てかけるように置かれていました(西側に17枚、東側に15枚)。

三角縁盤龍鏡。

このように銅鏡の種類によって配置が異なることは鏡のランクを反映しているのではないかと考えられています。画文帯神獣鏡が最もランクが高く、次に三角縁盤龍鏡で、三角縁神獣鏡は劣位に扱われていたのでしょうか。ランクの違いではなく、呪術的な効能の違いがあったのではないかとも考えられています。

出土した品々は重要文化財に指定されており、黒塚古墳展示館で精巧な複製品が展示されているほか、実物が橿原考古学研究所付属博物館で見学できます。

三角縁神獣鏡が抱える2つの謎

この三角縁神獣鏡は「卑弥呼の鏡」ではないかとも言われています。「卑弥呼の鏡」とは『魏志倭人伝』の記す、卑弥呼が魏の皇帝から賜ったという「銅鏡百枚」のこと。このときの鏡が三角縁神獣鏡ではないかと言われているわけです。この議論をはじめ、三角縁神獣鏡には様々な謎がありますが、その全てに決着がついていません。

三角縁神獣鏡にまつわる争点は結局のところ「どこで作られたか」と「いつ作られたか」の2つだけです。「どこで作られたか」には大きく「全て中国製」「全て日本製」「中国製と日本製の混在」の3説があります。中国製のものは「舶載(はくさい)三角縁神獣鏡」とも呼ばれ、「華北」か「江南」か、詳細な製造地について議論が分かれています。日本製のものは「倣製(ぼうせい)三角縁神獣鏡」とも呼ばれます。三角縁神獣鏡には鏡背の文様が鮮明で美しいものがある一方で、不明瞭で粗雑なものもあり、これらの違いが中国製と日本製を表していると考えられています。銘文の有無も、製造地に違いがある根拠とされてきました。

この「どこで作られたか」問題は「誰によって作られたか」の議論もからまっています。「全て日本製」の中にも「渡来してきた中国工人が作ったもの」と「日本人が作ったもの」の2種類があると論じられ、議論が複雑化する要因になっています。

「いつ作られたか」は、銘文中に魏の年号である「景初」と「正始」が記されているものがあるため、3世紀の中頃には製作が始まっていたと考えられています。現在では、文様型式の変遷から7~10期程度に編年され、西暦250年頃から4世紀まで作られ続けたと考えられているようです。一方で、こうした型式による編年は、「どこで誰によって作られたか」のが定まっていない今、共通認識には至っていません。

三角縁神獣鏡についての議論は「卑弥呼の鏡」問題だけでなく「邪馬台国論争(邪馬台国はどこにあったか)」も絡まり、複雑怪奇な状況に陥っています。銅鏡の専門書にはすでに定説化したように書かれているものもありますが、私たちには読解が難しい分野の1つです。

基本情報

- 指定:国史跡「黒塚古墳」

- 住所:奈良県天理市柳本町

- 施設:天理市立黒塚古墳展示館・橿原考古学研究所付属博物館(外部サイト)