白滝遺跡群|遠軽町埋蔵文化財センターで見る、旧石器時代の黒曜石原産地

旧石器時代に最も重要な資源だった"石材"

旧石器時代の人々は生活の中で様々な道具を必要としました。例えば、捕獲した動物を解体するためには肉や骨を切断するナイフや包丁が必要です。住居(テント)の骨格となる丈夫な木材を集めるためには、樹木を伐採する斧や鉈も必要でしょう。これらの道具を製作するためには作業用の道具も欠かせません。

「旧石器」という時代名称が示すとおり、この時代の人々が使った道具は主に石で出来ていますが、その辺に転がっている石をやみくもに使っていたわけではありません。人々は道具の機能に相応しい石材をちゃんと選択していました。切れ味の求められるナイフや包丁には、破断面が鋭利になる黒曜石やサヌカイト(安山岩)を。何度も木に打ち付ける斧や鉈は、粘り気があって衝撃に強い蛇紋岩を。石器を磨く砥石には、研磨性が高い砂岩や凝灰岩が好まれました。

当然、これらの石材はどこでも入手できるものではありません。旧石器時代の人々にとって石器は生きるためになくてはならないものなので、石材の獲得はとても重要なことでした。彼らは安定的に石材を獲得するために日ごろから石材の原産地を探索していたようです。

世界最大の黒曜石原産地、白滝

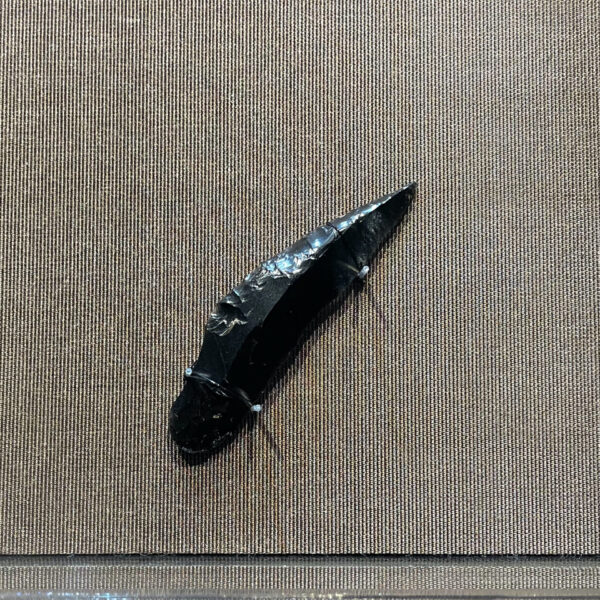

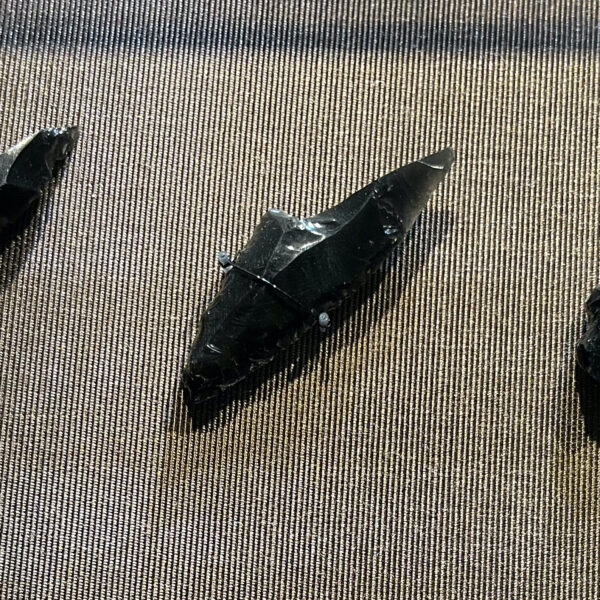

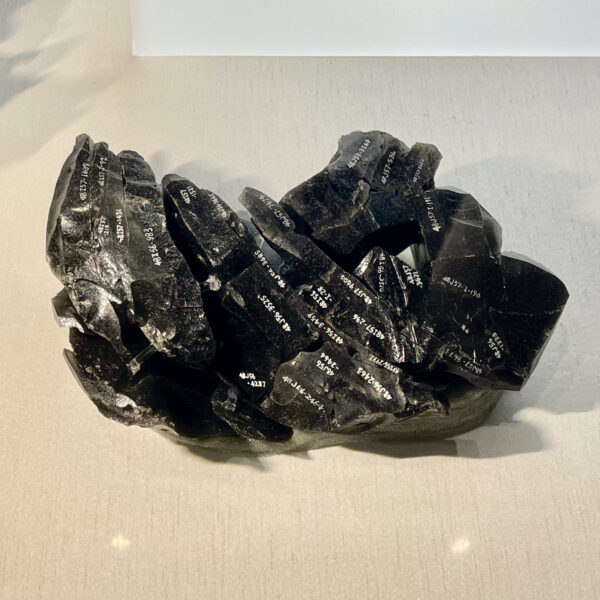

旧石器時代、産地の探索が最も進んでいたのは黒曜石です。黒曜石は、火山の噴火によって地表に現れ冷え固まったマグマ(溶岩)の一種。二酸化ケイ素(SiO2)という成分を非常に多く持つのが特徴で、これが急速に冷え固まることで結晶化しなかったためにガラスのような性質を持っています。そのため「火山ガラス」とも呼ばれます。割ったときに鋭い破断面が生じるので、ナイフ形石器、尖頭器、細石刃や石鏃など、主に切れ味が求められる石器に加工されました。

日本列島ではいくつか黒曜石原産地が知られていますが、最も埋蔵量が多いとされるのが北海道遠軽町白滝のものです。ユネスコの世界ジオパークにも認定されているほど、世界的にも有名な黒曜石原産地です。白滝では、約220万年前に同時多発的にいくつもの噴火が起き、そのときに噴出した溶岩が黒曜石になりました。この噴火で形成された赤石山(標高1147m)にはいまでも黒曜石の巨大な露頭があり、山頂部は黒曜石の礫や剥片で敷き詰められています。ちなみに、黒曜石は限られた環境下でしか生成されない岩石なので、噴出した溶岩がまるまる黒曜石になるわけではありません。溶岩のほんの表面にだけしか黒曜石は生成されないので、赤石山では標高800mより高いところにしか現れていません。赤石山の大部分は、流紋岩という別の岩石で出来ています。

白滝の黒曜石には褐色や赤色をしたものもあります。これらは特に「花十勝」と呼ばれ、白滝産黒曜石の特徴の1つになっています。黒曜石が黒く見えるのは成分に磁鉄鉱を含むためですが、この磁鉄鉱が酸化すると褐色や赤色を帯びるのです。

白滝産黒曜石で作られた国宝の石器たち

石材原産地のそばで発見された遺跡は「原産地遺跡」と呼ばれます。白滝では、黒曜石の原産地遺跡として「白滝遺跡群」が国史跡に指定されています。赤石山の麓を流れる湧別川沿いに形成された遺跡群で、赤石山で採取した黒曜石を使って石器の製作が行われていました。出土物は国宝にも指定され、遠軽町埋蔵文化財センター(白滝ジオパーク交流センター)に展示されています。

展示室内の出土品はすべて国宝。

白滝では後期旧石器時代をとおして長く石器製作が行われました。遺跡からは様々な石器が出土しています。

切断だけでなく刺突など幅広い用途で使用された。

毛皮から肉を掻き取るために使用された。

木や獣骨に細かい加工を施すために使用された。

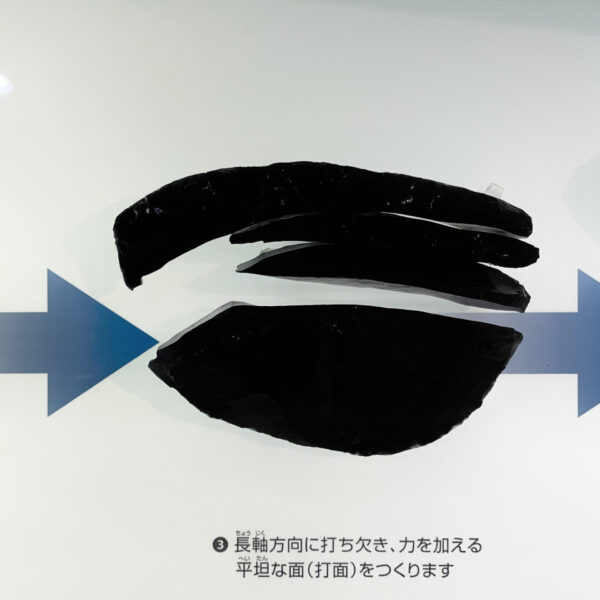

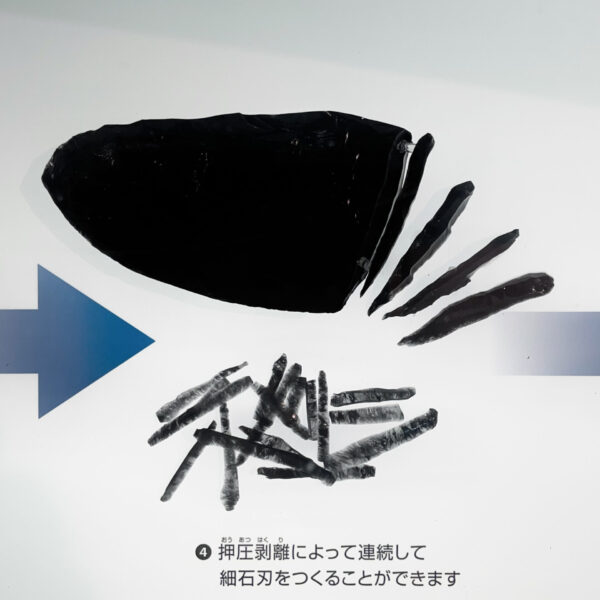

その後、細石刃石器が製作されるようになります。白滝では特に「湧別技法」と呼ばれる特徴的な細石刃製作技法が確立しました。この技法工程では、尖頭器状に荒加工した石材から横長剥片(スノーポール)を取り除いて平坦面を作り、平坦面から力を加えて細石刃を剝ぎ取っていきます。

尖頭器状に粗加工する。

横長剥片を打ち欠く。このとき生じる剥片は「スノーポール」とも呼ばれる。

平坦面側から圧を加えて細石刃を剥ぎ取る。

白滝遺跡群の出土品の価値は、黒曜石の破片を接合していくことで元の原石に復元できるところです。復元した原石には空白部分が現れ、それがまさに完成した石器の部分に当たります。遺跡内でこの部分が見つからないということは、完成品は外に持ち出されたということです。

白滝産の黒曜石は北海道内で広く出土するだけでなく、300kmも離れたサハリン島(当時は北海道と陸続きだった)からも見つかっています。石が勝手に動くわけがないため、遠隔地で出土する白滝産黒曜石は人々の手によって持ち運ばれたことになります。この持ち運びのルートを研究することで、旧石器時代の人々の生活圏が浮き彫りになります。これには、複数の仲介者を渡って移動していった説、遠隔地から白滝までわざわざ赴いて持ち帰った説、遊動生活の中で近場の原産地に立ち寄って採取した説などがあります。おそらく、どれか1つだけでなく、そのどれもが行われていたのでしょう。

白滝遺跡群では、他の遺跡では見られない大ぶりの石器が多数出土しています。この理由ははっきりと分かっていませんが、白滝から遠い地域で出土する白滝産黒曜石の石器は小ぶりの傾向があることから、原産地から遠い場合は完成品を再加工するために石器自体はどんどん小さくなっていったのかもしれません。

旧石器時代の白滝の原産地においては、人々は山で露頭を探したり川で転石を採集したりするのにとどまっていたようです。しかし、縄文時代の長野県の原産地では、転石などを手掛かりに地下に埋まった黒曜石をも探索するようになり、立抗を掘って黒曜石を採掘するようになっていきます。時代が進むにつれ、石材の獲得競争が熾烈になるとともに、その探索技術も進化していったのでしょうか。

基本情報

- 指定:国史跡「白滝遺跡群」

- 住所: 北海道紋別郡遠軽町白滝

- 施設:遠軽町埋蔵文化財センター(外部サイト)