二条城|外から見ても面白い!外堀で楽しむ、徳川家康と家光の城郭遺構

天下人によって築かれた二条の屋敷・城

京都を代表する観光地の1つ、二条城。唐門や二の丸御殿で有名なこの城は観光客でいつも賑わっており、時期によっては入城するために長時間待つことも。長蛇の列を見て、二条城の中に入るのを諦めた人も多いのではないでしょうか。

しかし、二条城は城内に入らなくても十分楽しめることをご存知ですか?二条城は東西約500m・南北約400mで、外側に堀が巡っていますが、この外堀に沿って歩く約2kmだけでもたくさんの見どころがあるんです。そこで今回は、二条城の中に入らず、外から見ても面白いポイントをご紹介していきます。

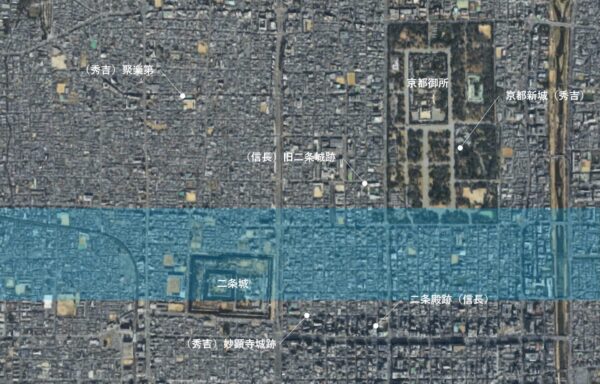

ちなみに、「二条」と名のつく屋敷や城はこの二条城だけではありませんでした。歴史をざっと振り返っておきましょう。戦国時代以降、ときの天下人は平安京二条の近辺に屋敷や城を構え、洛中滞在時の宿所などとして利用しました。まずは、最初の天下人・織田信長が1569年から勘解由小路室町に築いた「二条第」です。京都御所西面の目の前に位置し、現在は「旧二条城跡」の石標が立っています。この屋敷は室町幕府15代将軍・足利義昭のために築いたものですが、義昭が京都から追放された1573年に取り壊されました。

この後、信長は押小路室町にあった二条晴良の邸宅跡をもらい受け、1576年から「二条殿」の築造を始めます。これは最初信長の京都屋敷として使われ、のち、正親町天皇の息子・誠仁親王に献上されましたが、本能寺の変(1582年)で焼失してしまいます。

2人目の天下人・豊臣秀吉も、現在の古城町あたりにあったとされる「妙顕寺」の跡地に1583年から屋敷を構え、京都滞在時の宿所としました。秀吉はその後、聚楽第、京都新城と京都内での宿所を次々と築き、点々と移動していきました。

青部分が平安京の二条。この近傍には天下人たちによって様々な館や城が築かれた。

3人目の天下人・徳川家康も、関ヶ原の戦いの翌年(1601年=慶長6年)に京都滞在時の居城として二条に城を築きました。今の二条城の前身に当たるもので、家康が築いたのは今の城郭の東側部分(現二の丸)だけです。この二条城では、家康と豊臣秀頼との会見、大坂の陣での本営、禁中並公家諸法度の公布など、歴史が大きく動いていきました。

その後、江戸幕府3代将軍・徳川家光によって1626年(寛永3年)に西側へ大きく拡張され、いまの二条城になりました。改築された二条城では、後水尾天皇の行幸が行われますたが、1634年の家光の上洛以降、城郭としての役目をほぼ終えました。

外堀沿いにもたくさんある!二条城の見どころ

それではさっそく歩いてみましょう。まずは、いつもの東大手門の前には向かわず、堀川通りの反対側に渡って堀川沿いを歩いていきます。堀川の水辺まで降りると、西側の護岸に石垣が残っているのが見えます。これは家康が最初に二条城を築いたときの石垣です。江戸時代初期(慶長期)の二条城では、この堀川にも東大手門の前に控える水堀の機能を持たせていたのです。巨石が使われているものの、加工はほとんどなされておらず、慶長期らしい無骨な趣を漂わせています。

堀川西側護岸に沿って家康築城時の石垣が続く。写真奥は二条橋。

よくよく探してみると、刻印の施された石材があります。二条橋から少し先のところには、風化してほとんど判読できませんが「是ヨリ北紀州」と印字された石が見つかります。ここから北側の丁場は紀州浅野家が担当したことが分かります。

竹屋橋のところで水辺を離れ、二条城の東北隅に向かいます。当時、この部分には二重櫓がありました。石垣の高さは8m、掘幅は10mと、二条城外堀で最も低く狭いところです。

ここから外堀に沿って西側に歩いていきましょう。観光客も少なく、ゆっくり二条城を堪能することができます。すぐに目に飛び込んでくるのが、北大手門です。現在は通行できませんが、当時は東大手門と合わせて用いられていました。家康による慶長期の築造か、家光による寛永期の築造のどちらかだと見られています。東大手門に比べて両脇が一間ずつ狭くなっていますが、基本的なデザインは同じで、門扉は同じサイズです。

前述のとおり、二条城東側(現二の丸)は、家康築城の本丸に当たりますが、石垣は慶長期のものではなく、綺麗に横目地の通った布積みに改修されています。そんな中で、北外堀の屈曲した部分の石垣は、あまり加工されていない石材が用いられていて、横目地も通っていません。この部分には慶長期の石積みが残っていると見られます。

横目地の通った打込接の石垣。

写真左手の石垣は慶長期のもの。

ちなみに、この屈曲部分から西側は家光の築いた寛永期以降のもののはずです。なのに、しばらくは未加工に近い石材が横目地を通さず積まれていて、不思議な感じがします。これは推測ですが、この屈曲から城内側には北中仕切門まで続く土塁が伸びていますが、石が積まれていません。家光によって西側に拡張された際に石が剥がされ、外堀石垣の西側に転用されたのではないかと、個人的には考えています。

園路に沿って歩くと、足元の石垣に刻印が見られます。「山」が印字された石材は本丸でも見つかっており、松平山城守の丁場とのこと。この場所も、松平山城守が担当したのでしょうか。

西北隅にも二重櫓がありましたが、いまは残っていません。代わりにすぐに近くに、厳重な構造の西門が現存しています。石垣を空けて築かれており、上部に土塀が巡る埋門(うずみもん)になっています。当時は、橋が架けられて通用することができました。城内側は内桝形になっていて、二条城で最も堅固な造りの部分です。ここの堀幅は20mに及び、最も広い部分でもあります。二条城の搦手口でした。

堀幅は20mで外堀最大。

手前の橋台に木橋が架けられていた。柱や扉には鉄板が張られている。

綺麗な石垣を横目に西外堀に沿って西南隅まで歩くと、二重櫓がそびえたっています。家光によって寛永期に築造され現存したものです。唐破風が用いられ雅な外観ですが、石落としも付設されていて高い防御性を誇ります。

ここから東側に歩くと、「神泉苑西端線」と書かれた石標が立っています。神泉苑とは平安時代に桓武天皇が作庭した禁苑(天皇のプライベート庭園)です。ここには枯れることのない湧水があったと言われ、それを取り込む形で作庭されましたが、家康はこの水源を二条城の外堀に取り込んでしまったそうです。現在の神泉苑は当時の1/16にまで縮小してしまっていますが、国史跡に指定され見学することができます。

東側には東端線を示す石標もあり、神泉苑の大きさを実感できる。

かつての趣はないが、平安京の数少ない遺構の1つ。

次に見えてくる南門は、家康でも家光のものでもなく、大正時代になって築かれた新しい門です。大正天皇即位の際に饗宴場となった二の丸に直接出入りできるようにするために築かれたもので、城の防御性とは全く関係がありません。

大正時代に造られたもの。

東南隅にも、家光築造の二重櫓が現存しています。西南隅の櫓に比べて全体的に一間広くなっていることが窓の数で分かります。こちらは唐破風ではなく千鳥破風が用いられ、厳つい外観をしています。東面の防御の要を担う部分でしょう。

ここから南北に延びる土塀も家光の築造よるものです。二条城外堀の土塀は外周すべてに巡っていましたが、現在はこの部分にだけ現存しています。当時は狭間も付設されていたようですが、改修の中で外されてしまったようです。

さて、土塀の先には東大手門がありますが、そちらには行かず今回はここまで。中に入らず外堀に沿って1時間程度歩くだけでしたが、十分楽しめたのではないでしょうか。2つの櫓、北大手門、西門などは、内側よりも外側からの方が見学しやすいため、外側を巡る方が二条城の城郭としての堅固さを体感できると思います。混雑時期の京都での二条城の楽しみ方として、ぜひお試しください。

基本情報

- 指定:国史跡「旧二条離宮」、世界遺産「古都京都の文化財」

- 住所:京都府京都市中京区二条城町