藤ノ木古墳|被葬者は誰だ?古墳時代後期の豪華な石室に眠る2人の貴公子

古墳時代後期の日本列島と朝鮮半島

「古墳時代後期」と言うと、概ね6世紀(西暦500年代)に相当します。巨大な前方後円墳の築造は少なくなり、代わって大型の円墳や方墳が築かれるようになる過渡期にありました。それに伴い、埋葬施設として横穴石室が日本列島全域に広がり定着する時期でもあります。

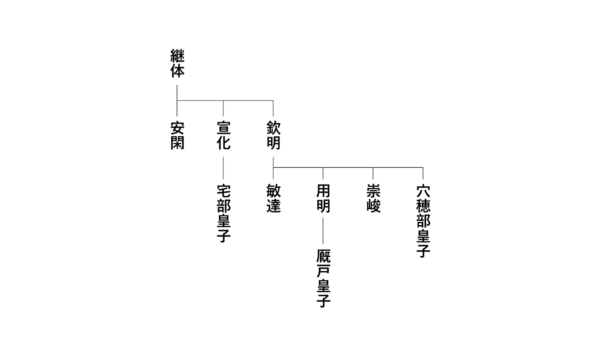

列島の中央である畿内では、継体天皇が即位し、新たな皇統が始まります。安閑天皇、宣化天皇を経て即位した欽明天皇は、台頭しつつあった蘇我氏と姻戚関係を結び、王権の体制を整えます。天皇の外戚となった蘇我馬子は、ヤマト王権の有力な皇子たちを擁立して対立していた物部氏を滅ぼし、王権内での地位を盤石なものとしました(丁未の乱)。

一方、日本列島の外では朝鮮半島の百済、高句麗、新羅が領土拡大を目論み、互いに侵略を繰り返していました。中でも新羅は半島南端に割拠していた小国(伽耶)を滅ぼして急拡大を遂げ、百済と対立を深めていきます。伽耶はヤマト王権にとっても重要な地域でしたが、新羅は日本に使者を遣って決定的な対立を避けようと努めました。筑紫をはじめ新羅と親交の深かった地方豪族も多かった背景もあります。

参考記事

岩戸山古墳|筑紫君磐井の墓?ヤマト政権の下で磐井の乱が起きた理由

岩戸山古墳は福岡県八女市にある国史跡。八女丘陵に築かれた古墳時代後期の前方後円墳です。石人石馬などの石製表飾が出土しました。継体天皇の時代に「磐井の乱」を起こした筑紫君磐井の墓だと言われています。

新羅と直接対峙する百済からは、日本の軍事支援を求めて度々遣使が訪れ、日本もそれに答え朝鮮半島に出兵しました。その見返りとして、中国南朝の梁を由来とする先進的な文物が百済から日本列島に流入します。仏教の伝来はその最たるものでした。

朝鮮半島からは文物だけでなく、多くの渡来人も訪れました。朝鮮半島での戦乱を避けて渡来してきた僧侶や工人などです。蘇我氏が台頭した背景には、彼ら特殊技能を持った渡来人を上手く支配下に置けたということがあります。古墳時代の後期とはこういう時代だったのです。

豪華な副葬品と2体の人骨が出土した藤ノ木古墳

これら古墳時代後期の時代的要素を詰め込んだような古墳が奈良県の斑鳩にあります。藤ノ木古墳という古墳です。世界遺産である法隆寺とはわずか400m程の距離にあります。全長50m高さ9mの円墳で、当時としては大型の部類です。

石室は横穴石室。奥行き14mで石室も大型のタイプに当たります。石室は未盗掘のままで、中には朱で染められた家形石棺1つと多くの副葬品が安置されていました。

石室の奥に家形石棺が横向きに安置されている。

石棺と奥壁の間には、金銅製の飾金具が付いた馬具が副葬されていました。飾金具の模様は中国の伝統的なものである一方、馬具の形状は新羅で流行していたものと見られ、当時中国と交流のあった百済で製作されたものか、新羅で製作されたものか議論が分かれています。

馬の胸や尻の革帯に付ける装飾で「杏葉(ぎょうよう)」と言う。鳳凰とパルメットが透かし彫りされている。

亀甲状の区画の中に鳳凰や龍、パルメットなどの透かし彫り。

石棺内には大量の宝飾品が納められていました。中でも、金銅製の冠や靴は大ぶりなものだったため、日常用ではなく葬送用に製作されたものと考えられています。他には、装飾付き大刀や筒型銅器なども出土しました。これらは石棺内の埋葬日本列島で渡来工人たちが製作したものだと見られます。

2枚の立ち飾りを持つ冠。立ち飾りは樹木のような形状に、ヒラヒラした歩揺が付いている。

葬送用に装飾された靴で「飾履(しょくり)」と言う。表面には亀甲状の文様が施され、魚形や円形の歩揺が付く。

石棺の中には宝飾品だけでなく、二人分の人骨も見つかりました。これらは成人男性の骨と見られ、遺体には布がかけられていたそうです。1つの石棺に成人男性2人を埋葬するのは異例とのことで、このような埋葬をせざるを得なかった特殊な事情が想定されています。

東側から撮影した図。2人分の遺体が東側に頭を向けて埋葬されていたと見られる。両脇には大刀や剣が添えられ、冠や靴は足元に副葬された。

出土した品々は国宝に指定されており、近くの斑鳩文化財センターで精巧な複製品が展示されているほか、実物が橿原考古学研究所付属博物館で見学できます。

築造年代と被葬者を巡る議論

藤ノ木古墳の築造年代については、石棺の手前に供えられていた須恵器の型式から6世紀末頃と見られています。石棺内の宝飾品の質と量から、埋葬された人物は皇族でしょうか。成人男性2人の同時埋葬という異常事態も鑑みて、丁未の乱(587年)で蘇我馬子によって物部氏ともに滅ぼされた穴穂部皇子(あなほべのみこ)と宅部皇子(やかべのみこ)の2人を被葬者とする説が一般的です。しかし、二人の皇子には古墳が立地する斑鳩とのゆかりがなく、なぜこの地に埋葬されたのか不明なままです。

一方で、古墳の築造年代については副葬品の馬具の特徴などから6世紀中頃とする説もあります。こうした点から、斑鳩という立地に着目し、この地に基盤を持っていた膳氏の有力者が埋葬されていたとする説も有力です。膳氏は、複雑化した朝鮮半島で軍事や外交を担っていた有力豪族だったため、朝鮮半島由来の馬具などを保有していても不思議ではありません。しかし、この説では、なぜ成人男性2人を1つの石棺に埋葬したのかは謎のままです。

実は、2人分の遺体のうち1人分は非常に僅かな骨しか出土していないため、その性別については「(男性と断言できず)不明」とする反論もあります。いったい藤ノ木古墳に眠っている2人はどんな人物だったのでしょうか。のちにこの地に斑鳩宮や法隆寺を築いた厩戸皇子は、藤ノ木古墳が誰の墓なのか知っていたことでしょう。法隆寺に残る文書によると藤ノ木古墳は「ミササギ」と呼ばれ、管理者が常駐していたそうです。こうして大切に守れたからこそ、未盗掘のまま現在まで引き継がれてきたのです。

基本情報

- 指定:国史跡「藤ノ木古墳」

- 住所:奈良県生駒郡斑鳩町

- 施設:斑鳩文化財センター・橿原考古学研究所付属博物館(外部サイト)