元寇防塁|蒙古襲来を防いだ石築地!元寇後に御家人はどう変わった?

蒙古襲来にともない変更された御家人制

1268年、モンゴル帝国からの国書が鎌倉幕府のもとに届きました。これが日本にとっての「元寇(蒙古襲来)」の始まりです。この事件によって京都や鎌倉は大混乱になりましたが、もっとも影響が大きかったのは九州の御家人たちでした。

御家人とは「鎌倉殿(将軍)の家人」という意味で、鎌倉殿への敬意を込めて「御」が付いています。鎌倉殿と御家人は主従関係で結ばれており、この主従関係は「御恩と奉公」によって支えられていました。鎌倉殿から御家人への「御恩」は、地頭職に任命して所領を与えることです。一方、御家人から鎌倉殿への「奉公」は、御家人役と言う義務を果たすことでした。

御家人役には主に軍事的負担と経済的負担の二種類がありました。軍事的負担として最もイメージしやすいのは戦のときの「いざ鎌倉」出兵です。戦時だけでなく、平時には京都と鎌倉を警備する番役(京都大番役・鎌倉大番役)があります。番役とはシフト制の役のことで、一定期間ごとに交代して勤番するものです。経済的負担は「関東御公事(かんとうみくうじ)」と呼ばれ、朝廷や幕府にとって重要な建物(御所や寺社など)の修造費用を負担しました。

前置きが長くなりましたが、モンゴル帝国からの国書に危機感を持った幕府は1272年に九州の御家人に北部九州沿岸部の警備を命じました。これは「異国警固番役」と呼ばれ、御家人役の1つに追加されました。御家人にとっては大きな負担になりましたが、その甲斐あって1274年にモンゴル軍が襲来した際(文永の役)には撃退することができたのです。

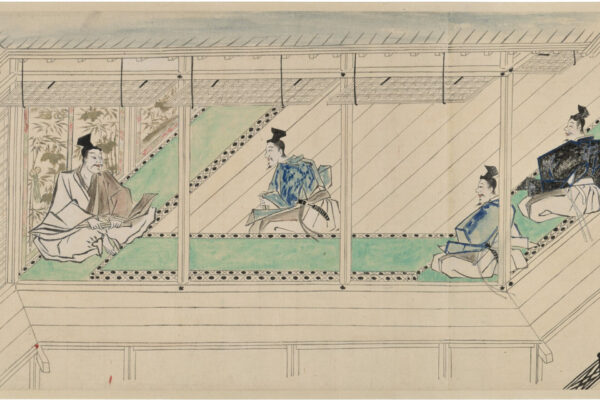

文永の役後、鎌倉に出向いて直訴する竹崎季長(中央)。左の人物は恩賞奉行の安達泰盛。右の二人は安達泰盛の郎党。

ちなみにこの頃の全国の御家人の数は500名程度と見積もられています。戦争では彼らの郎党や従者も付き従ったとはいえ、九州の御家人のみで異国からの敵軍を撃退したわけですから大したものです。この文永の役で活躍した肥後国の竹崎季長(たけざきすえなが)は恩賞に不満があり、わざわざ鎌倉まで出向いて直訴して「御恩」に預かっています。

御家人役で築造された石築地

モンゴル帝国は引き続き日本への侵攻をほのめかして度々使者を送って脅しをかけてきたので、鎌倉幕府も1275年に異国警固番役を強化します。勤番体制を見直し、筑前・肥後は春、肥前・豊前は夏、豊後・筑後は秋、日向・薩摩・大隅は冬と、九州各国を季節ごとに割り振りました。秋の対応を義務付けられた豊後国では、国内の御家人を3グループに分けて1カ月ごと勤番させたようです。

さらに1276年には石築地役を追加し、文永の役でモンゴル軍の侵入を許した博多湾の沿岸に石塁を築くことにします。地区ごとに九州の御家人が割り当てられ、3月に着工されました。この石築地は博多湾沿いに転々と遺跡が残っており、「元寇防塁」と呼ばれて国の史跡に指定されています。中でも良好に残っているのが今津地区のものです。

今津地区の元寇防塁は海岸沿い3kmに渡って築かれた。松林に覆われて上空からは見えない。

今津地区は日向国と大隅国の御家人の持ち場でした。海岸に沿って3kmも築かれています。御家人たちは所領する田一町(約1.2ha)につき一尺(約30cm)の割合で築造が命じられました。

元寇防塁を上から観察すると、側面が一直線になっておらずわずかに波打っていることがわかります。これは短期間で完成させるために、築造を担当した御家人たちが一斉に工事に取り掛かったためだと考えられています。

側面から見ると、所々で白っぽい石(花崗岩)を積んだ部分と黒っぽい石(安山岩)で積んだ部分の区切りがあります。こういう箇所は担当した国の違いが現れているそうです。

花崗岩(左側)と安山岩(右側)の区切り目。

防塁の内部にも石を積んでいる今津地区に対して、西新地区のものは砂と粘土を詰めているなど地区によって工法が異なっていました。これも担当した国の違いによるものでしょうが、西新地区の担当国は分かっていません。

今津地区と西新地区で見学できる元寇防塁は、長い年月の中で底部が埋まってしまい背が低く見えますが、築造当時の高さは2m以上ありました。その高さに復元整備されたのが生の松原地区の元寇防塁です。

左の方に砂岩(左側)と花崗岩(右側)の区切り目も復元されている。

この地区は肥後国が担当しました。竹崎季長の『蒙古襲来絵詞』にも生の松原地区の石築地が描かれており、まさにこの防塁前の砂浜を騎乗姿の竹崎季長が進軍しました。

今津地区の元寇防塁。中央手前の人物は竹崎季長。左上の方で石築地の上で胡座をかく人物は肥後御家人の菊池武房。

これらの石築地は年内8月の完成を目指していましたが、御家人にとって負担が大きかったようで一応の完成を見せたのは1277年1月でした。その総延長は20kmにも及んだそうです。これにあわせて御家人の異国警固番役の勤番体制も変更になり、自らが築いた石築地の場所を年間通して警備することになりました。各国は数ヶ月ごとに御家人を入れ替えて勤番に当たらせたようです。

防塁は博多湾に来襲した敵軍を寄せ付けなかった。

この石築地は1281年に起こった2度目のモンゴル軍襲来(弘安の役)で抜群の効果を発揮し、敵軍は博多に上陸することができませんでした。日本軍は台風の助けもあってモンゴル軍を再び撃退することができたのです。

元寇後の御家人と"悪党"問題

弘安の役後も警戒態勢は続きましたが、1304年に勤番体制が見直され、1番(筑前)→2番(大隅・薩摩)→3番(肥前)→4番(不明)→5番(不明)と、各国が5年に一度1年間の勤番を命じられるようになりました。ようやく警戒態勢が緩和され、御家人の負担も軽くなったのです。

この元寇(蒙古襲来)にあたり、御家人の多くは警固や出兵の費用を工面するために自分の所領を売却したり、質に入れて金を借りたりしていました。しかし、戦後の恩賞は十分ではなく、やがて所領を完全に失って無足となり困窮していく御家人が現れます。こうした状況に対して幕府も徳政などで対策を行いましたが、やがて彼ら無足御家人は他人の土地を実力で奪ったり荒したりするようになり、「悪党」と呼ばれて社会問題化していきます。

一方で、弘安の役のとき鎌倉幕府は御家人だけではなく非御家人の武士にも軍役を課す権限を朝廷から獲得しました。本来、非御家人への命令は朝廷の持つ権限でしたが、非常事態とは言え結果的に幕府はその権限を取り込むことに成功したのです。これは、幕府が単なる東国の武家政権ではなく日本全国に及ぶ公権を担うようになったことを示しています。以降、鎌倉幕府は「公方」とも呼ばれるようにもなりました。

こうして公権力の一部を朝廷の代わりに担うようになった鎌倉幕府は、全国的な広がりを見せ始めた「悪党」問題を一身に背負い、その解決に向けて対応せざるをえなくなりました。鎌倉幕府は混迷の時代へと突き進んでいくのです。

基本情報

- 指定:国史跡「元寇防塁」

- 住所:福岡県福岡市西区生の松原 外