ホケノ山古墳|石積式木槨に画文帯神獣鏡。前方後円型の墓は古墳?墳丘墓?

弥生時代から古墳時代へ、変化する王墓

弥生時代中期、北部九州に「王墓」が出現します。王墓とはその名のとおり、その地の王が葬られている墓のこと。この頃、「王」と呼ばれる首長級の人物が広域のエリア(クニ)を治めるようになります。やがてこれら王墓は特別な場所に独立して築かれたり、豪華な器物が副葬されたりするようになりました。

参考記事

吉武高木遺跡は福岡県福岡市にある国史跡。弥生時代中期の初頭に築かれた墓地跡です。銅剣、銅鏡、勾玉が出土した木棺にはこの地域の首長が埋葬されていたと見られ、「最古の王墓」とも呼ばれています。

弥生時代後期になると、王墓は丘陵の上に大きく土を盛って築かれ、その地域でよく目立つシンボルになっていきました。弥生時代後期の有名な王墓には、チクシ(筑紫)の平原1号墓、イズモ(出雲)の西谷3号墓、キビ(吉備)の楯築墳丘墓、タンゴ(丹後)の赤坂今井墳丘墓などがあります。

参考記事

平原遺跡|王墓の出土品がすべて国宝!伊都国女王はどんな人物だった?

平原遺跡は福岡県糸島市にある国史跡。弥生時代後期に築かれたと見られる墳丘墓の遺跡です。銅鏡などの出土品はすべて国宝。装身具が多く副葬されていたことから女性の墓だと推定されていて、伊都国を治めた女王が眠っていたと見られています。

参考記事

参考記事

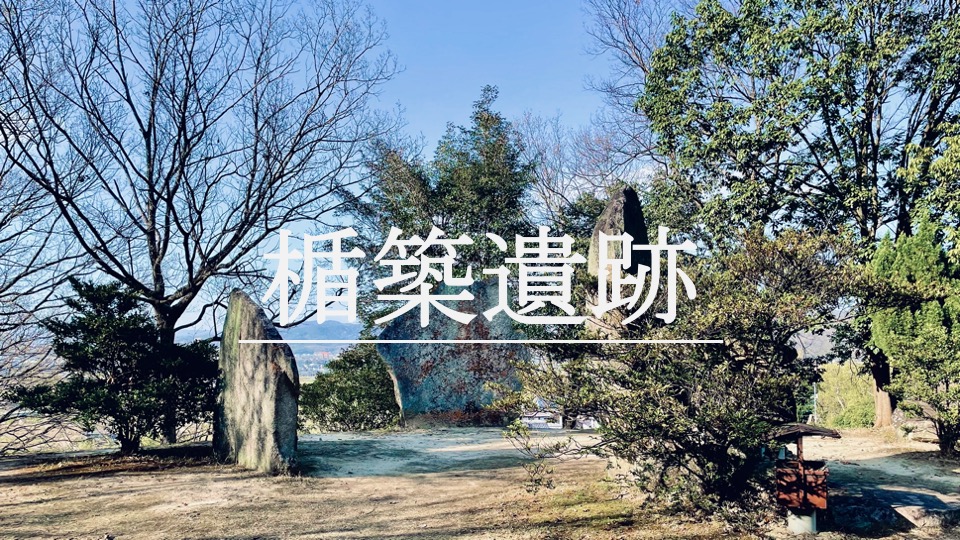

楯築遺跡|弥生後期の双方中円墳。古墳時代に受け継がれる墳丘墓の儀式

楯築遺跡は岡山県倉敷市にある国史跡。弥生時代後期に築かれた墳丘墓です。立石や弧帯文石が発見され、特殊器台や玉なども出土しました。吉備のクニを支配した首長が埋葬されていると見られます。

これら王墓の様々な要素がヤマト(大和)の地で統合されたものが「前方後円墳」です。例えば、平原1号墓に副葬された多数の銅鏡、西谷3号墓の墳丘に施された葺石、楯築墳丘墓の特殊器台(のちの円筒埴輪)の設置などは、古墳時代前期の前方後円墳の特徴です。西谷3号墓の四隅突出型や、楯築墳丘墓の双方中円型などの形状も、前方後円型に受け継がれていったと考えられています。

こうした初期の前方後円墳は奈良県桜井市の旧纏向村(まきむく)に築かれたことから、特に「纏向型前方後円墳」と呼ばれます。纏向型の形状は後円部が大きく、前方部が短い帆立貝形です。全長:後円部径:前方部長の比が3:2:1になるのが目安です。

旧纏向村の纏向型前方後円墳には、石塚古墳、勝山古墳、矢塚古墳、大塚古墳、ホケノ山古墳が知られていますが、多くは削平されてほぼ消滅しています。その中でホケノ山古墳では発掘調査が進み、ほぼ全貌が明らかになりました。

発掘された纏向型前方後円墳、ホケノ山古墳

ホケノ山古墳は、全長80m、後円部の直径55m、前方部の長さ25mの前方後円墳です。前述のとおり、後円部に対して前方部が小さい帆立貝形をしていました。墳丘には葺石が張られていたことが分かっており、一部が復元されています。

前方部が道路で分断されているが、復元された葺石で墳形が分かる。

他の纏向型前方後円墳が平地に築かれているのに対して、ホケノ山古墳は丘陵の突端に築かれています。そのため、墳丘の頂上からは平地の市街地が見渡せます。おそらく築造当時も集落側からホケノ山古墳がよく見えていたことでしょう。

後円部の中央には「石積式木槨」と呼ばれる構造をした埋葬部がありました。これは、棺を木材で造った槨で囲い、さらにその木槨の周囲に石を積んで囲う形態の埋葬施設です。棺は木材を縦に割って内部を刳り貫いたものだったと考えられており、これを「割竹形木棺」と呼びます。この石積式木槨は前方後円墳に見られる「竪穴式石室」とは異なる構造であるため、ホケノ山古墳が最古級の古墳(最初期の古墳)だと見られる根拠にもなっています。

埋葬部からは画文帯神獣鏡が出土しました。この鏡は「弥生時代末期~古墳時代早期」と「古墳時代後期」の2つの時期に流行した鏡です。鏡の縁部分にまで細かい文様が施され、中心部分に神仙と霊獣が浮き彫りされているのが特徴。

この神獣部分の図柄で、神仙の頭が一方を向いているものを「同向式」、頭が鏡の中央を向いているものを「対置式」と呼びます。ホケノ山古墳から出土した画文帯神獣鏡は「同向式」です。そのほか、鉄剣、鉄製農具、銅鏃・鉄鏃などが副葬されていました。

ホケノ山古墳のすぐ近くには全長280mの箸墓古墳が築かれています。規模は3倍以上に跳ね上がりますが、ホケノ山古墳→箸墓古墳と連続して築かれたと考えられており、この間に政治体制や思想文化が飛躍的に発展したと見られています。

中央のこんもりした森が箸墓古墳の墳丘。

箸墓古墳の被葬者が様々な議論を呼んでいるのに対して、ホケノ山古墳の被葬者についてはあまり取り沙汰されていません。纏向の集落を拠点にしながら周辺一帯を統治した首長の墓でしょうか。

ホケノ山古墳には、後円部中央部の埋葬部の他にも、古墳完成後しばらく立って前方部に木棺が埋められました。また、古墳時代後期になってから後円部の西側の墳丘面に横穴式石室も造られました。最初に埋葬された人物とゆかりのある者たちが埋葬されたと見られています。

ホケノ山古墳は墳丘墓?古墳?

これまでホケノ山古墳のことを「古墳」として話を進めてきました。しかし、ホケノ山古墳には「古墳ではなく墳丘墓である」という意見もあります。両者はともに「土をもった墳墓」のことですが、「古墳」は文字通り「古墳時代の墳墓」、「墳丘墓」は「弥生時代の墳墓」を指し、時代が異なるのです。

「古墳」としての見方は、帆立貝形の墳墓がヤマトで築かれたことを重視する立場です。この形状の墳墓は全国に見られるため、古墳時代初期にヤマトに強大な権力があり、ここから全国に普及したと考えます。一方で「墳丘墓」としての見方は、箸墓古墳のような巨大前方後円墳(全長200m以上)の誕生を重視する立場です。帆立貝形はのちの箸墓古墳への過渡期にあたると評価されて、全国に及ぶほどの権力はなかったと考えます。

これらの議論がある一方で、ホケノ山古墳が築造された実年代も議論されています。ホケノ山古墳の築造年代は、埋葬部から出土した土器の型式をどう読むかが争点になっています。「庄内式(だいたい3世紀頃)」か「布留式(だいたい4世紀頃)」かの両説で、定まっていない状況です。

「古墳なのか、墳丘墓なのか」「3世紀築造なのか、4世紀築造なのか」の議論は、弥生時代の終わりや古墳時代の始まり、ヤマト王権の成り立ちなど、考古学上の重要な論点にもつながってきます。今後の展開が楽しみな分野です。

基本情報

- 指定:国史跡「纒向古墳群」

- 住所:奈良県桜井市箸中

- 施設:橿原考古学研究所付属博物館(外部サイト)