出雲大社|オオクニヌシはどんな神様?古事記に隠された国譲りの真実

出雲大社で祀られている大国主神は、縁結びの神様として広く知られています。この大国主神について、古事記と出雲国風土記がそれぞれ神話を載せていますが、二つの神話は少し異なる内容になっています。いったいなぜ、このような違いが生まれてしまったのでしょうか。

古事記が伝えるオオクニヌシ

オオクニヌシ(大国主)について詳細に記した古事記では、この神をスサノオ(須佐之男)の6世孫としています。スサノオは、皇祖神であるアマテラス(天照)の弟。オオクニヌシはその直系に位置付けられているのです。

産まれたばかりのオオクニヌシは、その他大勢の中の一神で、名前もオオアナムチ(大穴牟遅)と呼ばれていました。オオアナムチは他の神から騙されたりいじめられたりしながらも、医学や農学の知識で人々を助け、各地の神々を征圧していきます。そして、国土の平定を完了したとき、オオクニヌシ(大国主)の神と呼ばれるようになるのです。

オオクニヌシが平定した国土を「葦原中国(あしはらのなかつくに)」と呼ぶ一方で、天上界である「高天原(たかまがはら)」では、この様子をアマテラスが見下ろしていました。彼女は葦原中国に二神を遣わし、平定なったばかりの国を譲るよう、オオクニヌシに迫ります。

出雲大社から西へ1kmほどの海岸。ここでオオクニヌシが国譲りの話し合いをしたという伝承が残る。

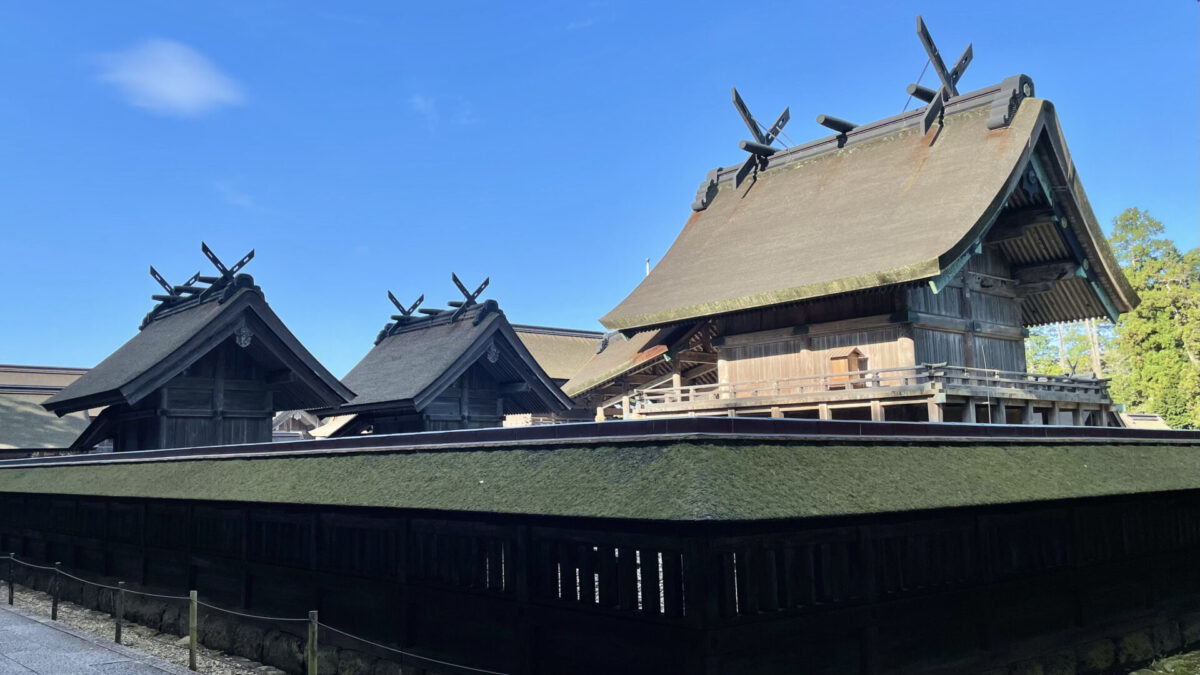

オオクニヌシは、国を譲るかわりに、大地に太い柱を立て、空に高々と千木をあげた宮殿を造ってくれと頼みます。こうして創建されたのが出雲大社で、オオクニヌシはここに鎮座して天皇の安泰を祈ることにしました。

出雲大社

奈良時代、出雲大社が位置する地域は杵築郷と呼ばれていました。多くの神々がここで大社を「築き」なさったから、というのが由来です。そのため、出雲大社は古代・中世に渡って杵築大社と呼ばれていました。

1666年の建立。境内の正門にあたる場所に立つ。

オオクニヌシが望んだように創建当初から大きな社が造られたようで、平安時代には「雲太、和二、京三」と詠まれ、大和国東大寺の大仏殿(15丈=45m)よりも大きな建物だったとのこと。

境内では、鎌倉時代に造営された本殿の遺構も発見され、太さ1.3mの木柱を3本1セットにした巨大柱が出土しました。

八足門の手前で3セットの大柱が出土した。

大柱の舗装表示。本殿の位置は現在よりも南側にあったようだ。

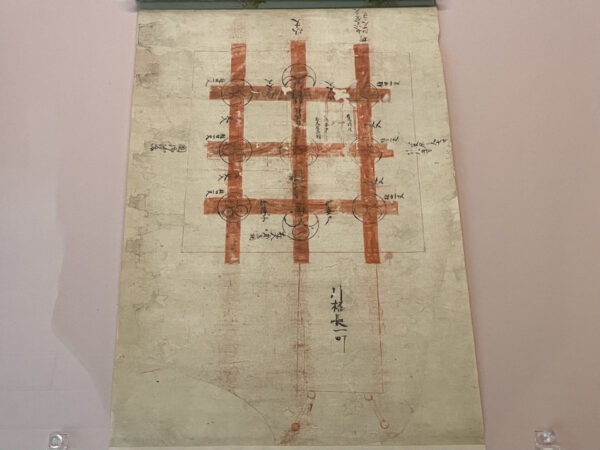

この巨大柱を田の字の形に9本並べて、本殿を高く持ち上げていたようです。発見されたのは、正面中央の宇豆柱、その右手(東側)の南東側柱、中心の心御柱の3本です。

心御柱は出雲大社宝物殿に展示されている。

巨大柱と一緒に出土した釘や手斧。実物(重文)は宝物殿に。

本殿は、切妻造り妻入りの大社造。二間四方であるため正面の真ん中には柱(宇豆柱)があり、入口は正面中央より東寄り(向かって右寄り)です。この造りは日本に古くから伝わる建築様式と言われます。

中世から伝わると本殿の図。

出土巨大柱などをもとにした復元の一案。他の案も展示されている。

入口には階段が取り付いていました。本殿の高さに合わせると、かなり長大な階段が取り付いていたことが想定されます。

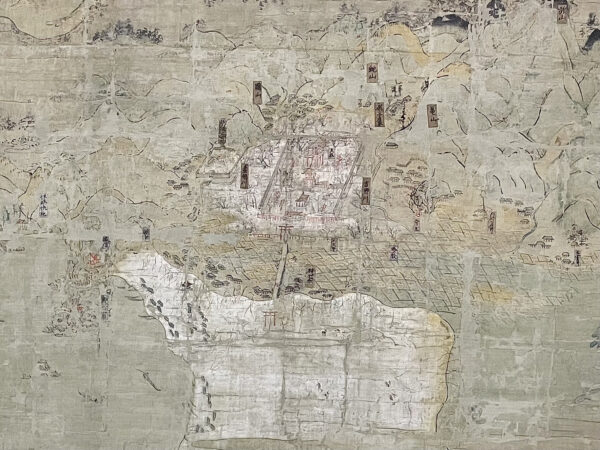

鎌倉時代の出雲大社を描いたとされる図では、朱塗りの本殿が見える。

鳥取県で出土した弥生土器に描かれた高楼には、長い階段(梯子?)のようなものが付いている。

現在の本殿は江戸時代に造営されたもので、千木までの高さがおよそ24m。平安時代にはこの倍の高さの本殿が建っていたことになります。現在の境内に残っている多くの建物は、江戸時代に再建されたものです。

1744年に建立された本殿の後側。瑞垣の北東隅から撮影。

1667年の建立。左右には回廊が伸びる。門の奥には、楼門と本殿がある。

八足門東側の回廊と観祭楼。観祭楼からは南側の舞台(今はない)を眺められるようになっている。1667年の建立。

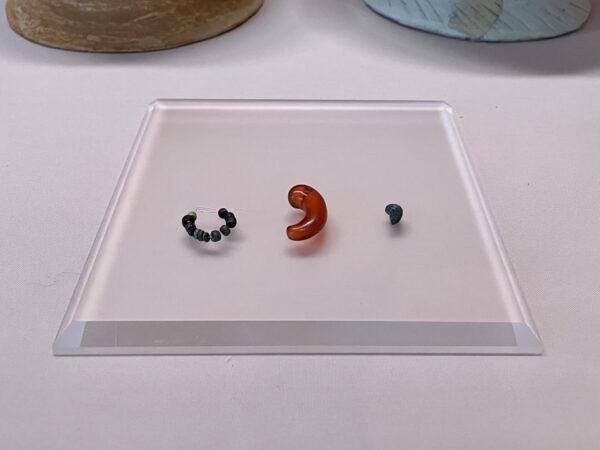

出雲大社の確かな記録として最初に現れるのは飛鳥時代の659年。創建されたのは、それ以前のことでしょうが、確かなことは分かりません。出雲大社境内やその周辺からは、弥生時代や古墳時代の勾玉が発見されており、それらは祭祀に関わるものだと見られています。出雲の地には、弥生時代からオオクニヌシの神を祀る空間が形成されていたのかもしれません。

出雲大社の東側に隣接する遺跡で出土した弥生時代のヒスイ製勾玉。実物は宝物殿に。

古墳時代のものと見られる瑪瑙製の勾玉。実物は宝物殿に。

風土記が伝えるオオアナムチ

古事記から少し遅れて編纂された風土記は、朝廷が国司に命じて各国の地誌を調べさせた報告書。まとまった文献として残るものはわずか5か国のみですが、中でも出雲国風土記はほぼ完本で、奈良時代の出雲国について詳細に記しています。

古事記に記されたオオアナムチは出雲国風土記にもたびたび出てくる神の名で、農業を広めたことや越の国(北陸地方)に遠征したことが記されています。しかし、古事記のようにオオクニヌシという名で呼ばれることはなく、国造り・国譲りの話も古事記ほど記されていません。これは何故なのでしょうか。

1つの説は、オオアナムチは大和朝廷の母体となるヤマト王権が信仰していた神ではなく、出雲地方で古くから信仰されていた在地の神である、というものです。大和朝廷には、自らの神話に出雲の神を登場させ、わざわざオオクニヌシと名前を変えてまで国譲りのストーリーをつくらなければならない、なんらかの事情があったのでしょう。

出雲国風土記では、オオアナムチが「国を譲っても出雲国だけは自分が鎮座する国として山々をめぐらして守りとおす」と発言するシーンが描かれています。奈良時代、もはや朝廷の支配が地方の隅々にまで行きわたる時代に、このような記載をする必要はあったのでしょうか。

実は、中央から派遣された国司が責任者を務める風土記の編纂事業にあって、出雲国だけは出雲国造という在地の豪族が責任者を務めました。出雲国造一族は、杵築大社の祭祀を司る氏族でもありました。そのあたりの背景が、出雲国風土記と古事記におけるオオアナムチと国譲り神話の記述の違いに現れているのかもしれません。