メスリ山古墳|初期ヤマト王権の大王墓?玉杖や石釧など多様な石製品が副葬

古墳時代前期の巨大前方後円墳

古墳時代、日本列島では大小様々な古墳が築かれました。発見されているものだけでも10万基以上にのぼります。そのうち、全長が200mを超えるものは40基程度。200m以上の巨大古墳はすべて前方後円墳の形状をしています。

一般的には「古墳時代の最初の方は小さな前方後円墳が造られ、時代が深まるにつれて大型化していった」とイメージされるのではないでしょうか。しかし、巨大前方後円墳は古墳時代の初期段階(古墳時代前期)にはもう築かれていたのです。

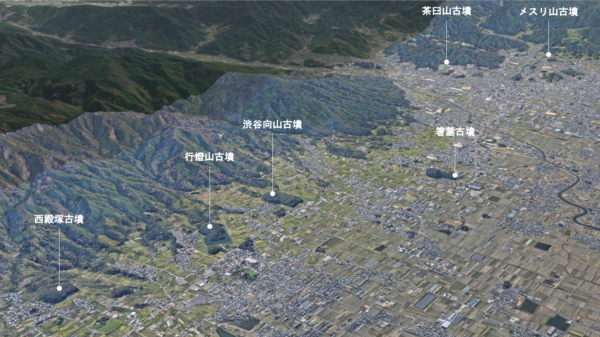

初期の巨大前方後円墳は、奈良盆地の東南部(奈良県天理市から桜井市にかけて)に限って造られました。このエリアでは4つの大きな古墳群が形成されています。箸墓古墳(280m)を中心とする纏向(まきむく)古墳群、西殿塚古墳(230m)の大和(やまと)古墳群、行灯山古墳(242m)と渋谷向山古墳(300m)の柳本(やなぎもと)古墳群。これら3つの古墳群をまとめて「オオヤマト古墳群」と呼んだりもします。そして、4つ目は桜井茶臼山古墳(200m)とメスリ山古墳(224m)からなる鳥見山(とみやま)古墳群です。

「古墳時代の当初から限られたエリアに巨大前方後円墳が築かれていた」状況は、古墳が築かれ始めたときには奈良盆地東南部に他を凌駕する勢力が誕生していたことを示します。この勢力こそが「ヤマト王権」で、これら巨大古墳にはヤマト王権の大王(のちの天皇)が葬られていると考えられているのです。

これらの古墳の多くは宮内庁によって天皇陵に治定されており、立ち入りはもちろん発掘調査も禁じられています。そんな中にあって、鳥見山古墳群の桜井茶臼山古墳とメスリ山古墳は陵墓指定されておらず、発掘調査が実施されています。特にメスリ山古墳の出土物は国の重要文化財に指定され、橿原考古学研究所付属博物館で見学することができます。

豊富な副葬品が出土したメスリ山古墳

メスリ山古墳は全長224mの前方後円墳です。後円部の直径は128m、高さは19mもあります(6階建ての建物くらい)。後円部の墳頂で見つかった埴輪は日本最大のもので、高さ2m42cm。この巨大な円筒埴輪が規則的に配置されていました。

埋葬部は2つあり、大きい方の主室には遺体が納められた形跡があり、小さい方の副室には遺体の形跡がなく代わりに豊富な副葬品が納められていました。出土した副葬品で特徴的なものが石製品です。

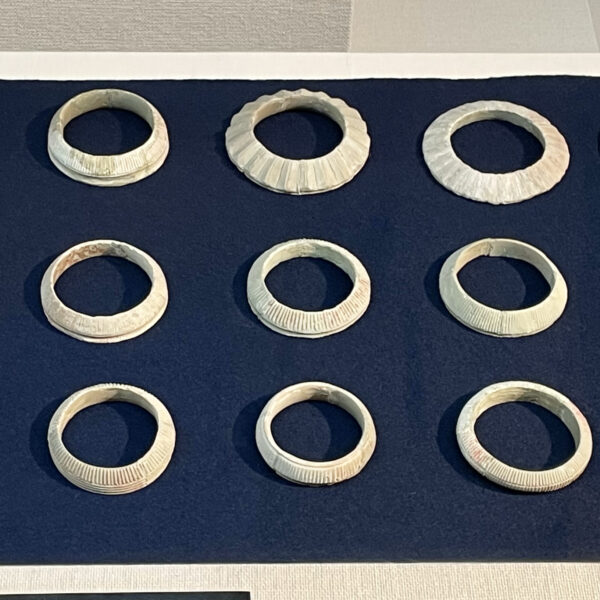

「玉杖(ぎょくじょう)」と呼ばれる石製の杖は、儀式や祭祀に使われたと考えられています。「石釧(いしくしろ)」と呼ばれる石製の腕輪も納められていました。その他、用途の不明な石製品も出土しています。このように石製品が大量に副葬されるのは古墳時代前期の特徴です。

また、武器類も副葬されていました。鉄製の刀や弓、銅製の鏃、石製の鏃などです。

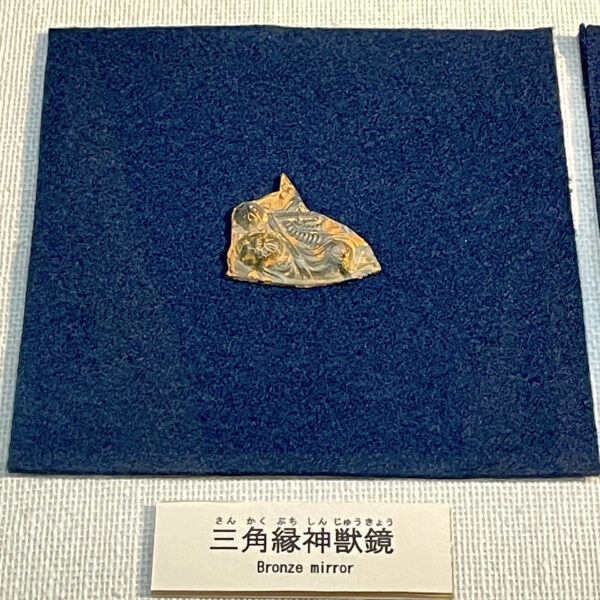

銅鏡は、三角縁神獣鏡1面と内行花文鏡2面が副葬されていたと想定されています。通常、古墳時代前期の大型前方後円墳には銅鏡が多く副葬されるのが特徴ですが、メスリ山古墳は主室が盗掘にあっていたせいか、銅鏡は3枚分しか見つかっていません。

大王墓には上のような品々が副葬されていたのです。発掘調査が行えない天皇陵ではどのような副葬品があるのか分かっていませんでしたが、メスリ山古墳の出土物によって推定することができるようになりました。

メスリ山古墳には誰が眠っているのか?

これまでの説明では、初期の巨大前方後円墳を「大王墓」として扱い、メスリ山古墳もヤマト王権の大王が葬られた墓として話してきました。しかし、メスリ山古墳を大王墓とは別に扱う考えもあります。鳥見山古墳群の2基の巨大古墳は他の4基を含むオオヤマト古墳群から5kmも離れていて、その間をつなぐ古墳もないからです。そのため、メスリ山古墳に眠っている人物はヤマト王権の大王ではなく、別の人物だとも想定されています。

想定される人物の一人が「ヒメヒコ制」によるヒコです。ヒメヒコ制とは、祭祀を担当するヒメ(女性)と行政・軍事を担当するヒコ(男性)による二重統治体制のことです。このうちヒメの方がオオヤマト古墳群の巨大前方古墳に葬られ、ヒコの方が鳥見山古墳群に葬られたと考えられているのです。

もう一人は、ヤマト王権のもとでこの場所を拠点とした有力者です。鳥見山古墳群の築かれた地は大和から東国へ繋がるルートの起点に位置しています。この場所は、飛鳥時代以降に阿部氏の拠点となっていたことが分かっており、古墳時代末期には阿部氏ゆかりの古墳も多く築かれています。阿部氏は、崇神天皇(行灯山古墳に埋葬されたとされる天皇)のときに「四道将軍」として東国に派遣された武渟川別(たけぬなかわわけ。崇神天皇の従兄弟)を始祖としています。メスリ山古墳に眠る人物はこういった人物ではないかとも考えられているのです。

参考記事

文殊院西古墳は奈良県桜井市にある特別史跡。阿部丘陵に築かれた古墳で、切石造りの精美な横穴式石室を持っています。周辺には谷首古墳や艸墓古墳などもあり、飛鳥時代に築かれた終末期古墳を巡ることができます。

基本情報

- 指定:国史跡「メスリ山古墳」

- 住所:奈良県桜井市高田

- 施設:橿原考古学研究所付属博物館(外部サイト)