今帰仁城|琉球"三山時代"の山北王の城塞。本州より100年早い石垣の城とは?

沖縄諸島の"グスク時代"と"三山時代"

日本の本州各地で武士が活躍しはじめる11~12世紀(平安時代後期~末期)、沖縄諸島でも各地で「按司(あじ)」と呼ばれる首長層が台頭しようとしていました。本州が古代から中世に移り変わる同じ時期に、沖縄諸島も「グスク時代」に突入します。

グスクとは按司たちが拠点とした城塞のこと。「城」の漢字で表記しますが、もともとは「聖域」「墓所」「集落」などの施設だったと考えられています。按司たちは自分たちのグスクを中心に「間切(まぎり)」と呼ばれる統治領域を支配していましたが、やがて互いに争うようになったためグスクを城塞として整備していったのでしょう。

按司たちの勢力はやがて大きく3つに収斂していきます。沖縄本島南部の南山(なんざん)、中部の中山(ちゅうざん)、北部の北山(ほくざん)で、それぞれが盟主を立て、国としてまとまろうとしていたのです。折しも、中国大陸では1368年に元が滅び、代わって明が建国されていました。明は周辺の国々に服属を要請するため使者を送り、1372年、その使者が中山を訪れたのです。

ときの中山王、察度(さっと)は、王とは言っても、その立場は盤石ではありません。領内の按司より少しでも優位に立つために明の後ろ盾が必要です。察度は明への服属要請に応じることにしました。

明の表向きの目的は国威を示すことですが、裏の目的は、なお争乱の続く北部での戦争のために沖縄諸島で採れる硫黄と馬を調達すること。そのため、中山王だけでなく、南山と北山にも服属を要請し、山南王と山北王もこれに応じます。三山の王たちは、明へ朝貢使を遣わして望みの品を献上する代わり、明からも莫大な返礼品を受け取って経済的な利益を確保し、領内での勢力増強を図りました。

明は沖縄諸島のことを「琉球国」と呼び、それぞれ琉球国中山王、琉球国山南王、琉球国山北王と表記しました。こうして、琉球では三山が鼎立する時代「三山時代」に入ります。14世紀後半、本州では南北朝時代の頃です。

沖縄屈指の名城である山北王の今帰仁城

この三山時代、王たちはグスクを城塞として整備し、領土を支配するようになっていました。中山王は浦添城(うらぞえグスク)、山南王は大里城(おおざとグスク)、そして山北王は今帰仁城(なきじんグスク)です。特に今帰仁城は、三山時代に最も栄え、いまでも当時の様子をうかがうことができます。

写真中央の平郎門が正門。その下側が外郭に当たる。門から内側は大小様々な郭で構成される。

城内に入る前から圧倒的な存在感を誇る石垣。最も外側の石垣は2m程度で、平郎門から内側を構成する石垣は城内で最も高く積まれています。もともと柵列が周囲を巡っているだけのグスクでしたが、14世紀に入って石垣が築かれました。本州の城より100年以上も早く石垣が用いられたのは、朝貢関係のあった中国の都城を起源とするためだと考えられています。

炉跡などが見つかっているが、この郭の役割は不明。

外郭に面する大隅郭の外壁。城内で最も高い石垣。

平郎門と呼ばれる門は今帰仁城の正門に当たります。天井は一枚岩で構成されており、壁面には狭間もありますが、昭和に修復されたときのものでしょうか。

長らく崩れたままだったが昭和になって修復された。

これは余談ですが、今帰仁城の石垣に用いられている石材は、他のグスクの石材とは異なります。どちらも石灰岩(サンゴの死骸などが堆積したもの)なのですが、今帰仁城の石灰岩は2億年前に形成された古期石灰岩で、他のグスクは130万~10万年に形成された琉球石灰岩です。この違いは城が立地している台地の違いによるものです。古期石灰岩は形成されてから途方もない時間がたっているため、琉球石灰岩よりも固く、あまり加工に適していません。今帰仁城の石垣が、粗割のまま野面積みされているのはそのためです。

古期石灰岩による野面積みによる石垣。

平郎門をくぐって左手の郭は兵の訓練場だったと伝わる「大隅郭(うーしみかく)」です。城内で最も高い石垣で囲われています。

郭内からは大量の馬の骨が出土した。古期石灰岩の地盤がむき出しになっている。

門を潜ると正面には真っ直ぐに参道が伸びていますが、これも昭和になって整備されたものです。足元は悪いですがぜひ旧道を使って登ってみてください。

狭い造りは敵兵が一度に大量に侵入できないようにする目的。

旧道から見下ろせる右手の郭「カーザフ郭」は岩盤が露出しており独特の景観をしています。かつては湧き水が出ており、水を貯める機能もあったのかもしれませんが、どういった役割を持っていたかはよく分かっていません。

かつては湧き水が出ていたらしいが、いまでは岩盤も露出している。複雑な地形に沿って石積みも見られる。

旧道を登りきると、大庭(うーみゃ)に当たります。広場を中心に、正殿(主郭)、北殿、南殿が取り囲むように配置されていました。主殿は石垣によって一段高いところに配置されています。

正面の石垣が主郭のもの。左手に北殿、右手に南殿が建っていた。

主殿については、発掘調査により4期の遺構が見つかっており、そのうち3期のものがグスク時代に相当します。南向きだった1~2期の主殿と変わって西向きになり大庭を見下ろすような施設になります。

手前の礎石は4期(15世紀前半〜17世紀半ばの琉球王国時代)の主殿跡。奥に見える石積の基壇は2期(14世紀前半〜半ばのグスク時代)の主殿跡。3期の三山時代には2期の主殿跡が埋められ、4期と同じ位置に主殿が建てられたと見られる。

この主殿や大庭で政治的・宗教的儀式が行われたと想定されています。宗教的な儀式に関わる郭が、主郭や大庭から北側へつながる御内原(うーちばる)です。ここには城内で最も神聖な場所とされる御嶽(うたき=琉球の祭祀施設)があり、かつては男子禁制とされてきました。

城内で最も高く、神聖な場所とされる郭。大庭の北殿の裏にあたる。

1m程の石垣で囲まれた拝所になっている。

御内原は城内で最も高い場所であり、城内と城外を一望のもとに見渡せます。

手前の郭は大隅郭。石垣の天面にさらに石積みを築くのが琉球の特徴。中央やや右に見える島影は伊是名島(いぜなじま)。

主郭から東側の下には志慶真門郭(しげまじょうかく)と呼ばれる曲輪があります。4戸の住居跡のような遺構が見つかっており、王の近臣たちが居所を構えたと見られています。

建物跡の他、武器類なども出土した点や主郭との位置関係などから、王の近臣が居住した郭と想定されている。

三山鼎立から、第一尚氏王朝の琉球王国へ

北山の今帰仁城に居を構えた初代山北王は怕尼芝(はにじ)という名前で知られています。怕尼芝は1383年に明へ朝貢使を送り、山北王として冊封されました。2代目は珉(みん)で1395年に朝貢、3代目は攀安知(はんあんち)で1396年に朝貢しています。こうして明との朝貢関係をベースとして、三山の鼎立が続きました。

青磁や白磁の出土は中国との交易を物語る。

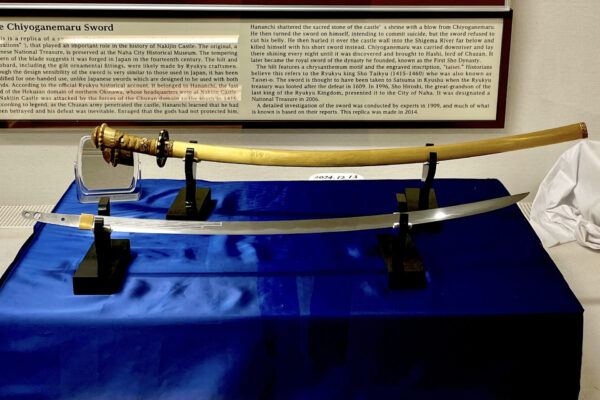

しかし、1406年から事態は動いていきます。山南王の配下にあった思紹(ししょう)と巴志(はし)の親子が浦添城を攻め、中山王を滅ぼしてしまうのです。思紹は明に使いを送り、新たな中山王として冊封を受けるとともに、居城を首里に移して、三山統一に乗り出しました。尚(しょう)を姓とした巴志は1416年に大軍を率いて今帰仁城を攻め、激戦のすえ攀安知を滅ぼすに至ります。このとき、攀安知が自刃するために用いようとした大刀が千代金丸(ちよがねまる)でした。山北王亡きあと、今帰仁城には北山監守が置かれ、尚巴志の次男、尚忠(しょうちゅう)がこの任に就きました。

刀身は三山時代のもの、鞘は第一尚氏王朝時代のもの。山北王滅亡後に中山王へ献上された。実物は国宝に指定され、那覇市歴史博物館に蔵。

尚巴志は1429年に山南をも滅ぼし、ついに三山の統一します。こうして、沖縄諸島は琉球王国の時代へと入りました。尚巴志が打ち立てた琉球王朝を「第一尚氏王朝」と呼びます。三山がそれぞれ結んでいた明との朝貢関係は琉球国王のもとに統一され、琉球は新たな時代へと突入していきます。

基本情報

- 指定:国史跡「今帰仁城跡」、世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」

- 住所:沖縄県国頭郡今帰仁村今泊

- 施設:今帰仁村歴史文化センター(外部サイト)