鷹島神崎遺跡|松浦市埋蔵文化財センターで見る、蒙古襲来"元寇"

モンゴル帝国の勃興

日本が鎌倉時代に入ろうとする頃、中央アジアのモンゴル高原ではテムジンという人物が新たな帝国を築こうとしていました。モンゴル高原にはいくつもの遊牧民族が割拠しテムジンはその一部族のさらに傍流に過ぎませんでしたが、卓越した指導力と戦闘力で他民族との戦争に勝利し、瞬く間にモンゴル高原を統一してしまいました。1206年、テムジンはハーン(汗=王のこと)となったのを機にチンギスと名を改め、「モンゴル帝国」を建国しました。

1227年にチンギスが没した後もハーンの地位を継いだ息子たちが周辺の国に攻め入り、殺戮と略奪を繰り返しながら帝国の領土を拡大していきました。そんな中、チンギスの孫であるフビライは長らく南宋の攻略に従事し、4代目ハーン没後の後継者争いに勝利して1260年に5代目ハーンとなります。

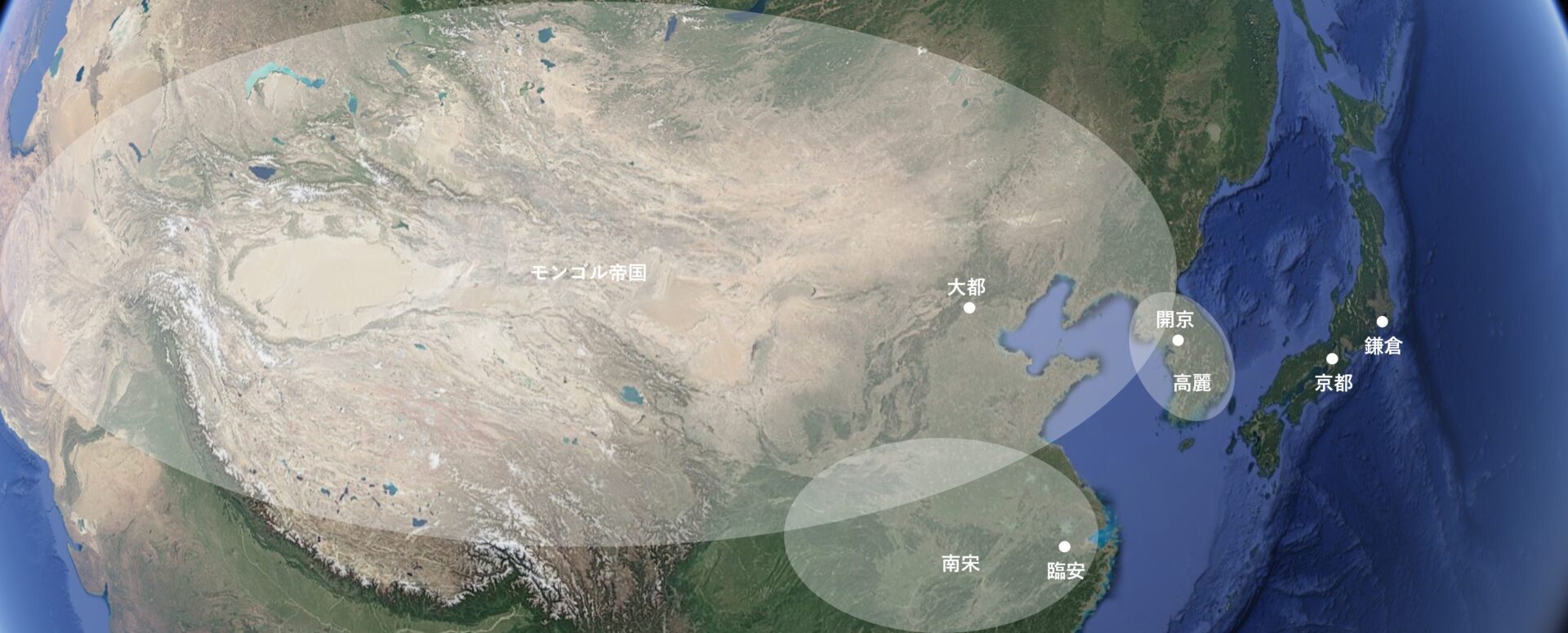

それぞれ大都(いまの北京)はモンゴル帝国、臨安は南宋、開京は高麗の首都。日本では京都に天皇、鎌倉に鎌倉将軍がいた。

フビライは南宋を攻略するにあたり、この国を孤立させるため日本に照準を定めましたが、最初は武力支配ではなく使者を送り、1268年から1273年にかけて何度も日本に服属を求める国書を送っています。しかし、使者は京都や鎌倉に上ることもできず国書への返蝶もないことから、業を煮やしたフビライは日本への軍事進攻を見据えて準備を開始しました。

日本に侵攻するためには朝鮮半島を完全に掌握する必要があります。半島の高麗はフビライ以前にもたびたびモンゴル軍の侵略を受け蹂躙されつくしており、高麗王はフビライに従属を誓っていましたが、これに反発した軍の一部が離島に立てこもってモンゴル軍にゲリラ戦を仕掛けている状態でした。フビライは1273年にこの反乱軍を滅ぼして日本へ繋がる海上ルートを獲得したうえで、翌1274年に日本への軍事侵攻を実行に移します。

モンゴル軍による二度の日本侵攻

モンゴル兵2万、高麗兵1万からなるモンゴル軍は10月3日に出港し、対馬→壱岐と攻略した後、博多湾に進んで九州本土に上陸しました。10月20日午前から始まった戦闘はモンゴル軍の優勢に進むものの、九州の武士たちの防戦はすさまじく、モンゴル軍も副将の一人が負傷するなど兵の消耗が少なくありませんでした。夕刻、日本軍は大宰府まで退きますが、モンゴル軍は深追いせず海上に戻りそのまま高麗へと帰っていきました。日本側では、このときのモンゴル軍の撤退が暴風雨によるものだと言われるようになりますが、撤退の真の理由は実はよく分かっていません。「文永の役」はこうして終わりました。

第1回日本遠征(文永の役)のモンゴル軍。頂部に飾りのついた冑が特徴。短い弓を用い、矢束を背負う。右上では「てつはう」が炸裂している。

しかしこれでフビライが諦めるわけもなく、翌1275年にはさっそく使者を送りましたが、この使者は数年たっても日本から戻ってこずフビライは不信感を募らせます。その間にもフビライは南宋を攻め続け、1276年には南宋を滅ぼして広大な中国領土を支配下に置くことに成功しました。もはや戦略的には日本を攻める必要のなくなったフビライのもとに、前に送った使者が実は鎌倉幕府側に斬首されていたという事実が伝わります。激怒したフビライは二度目の日本遠征を決断しました。

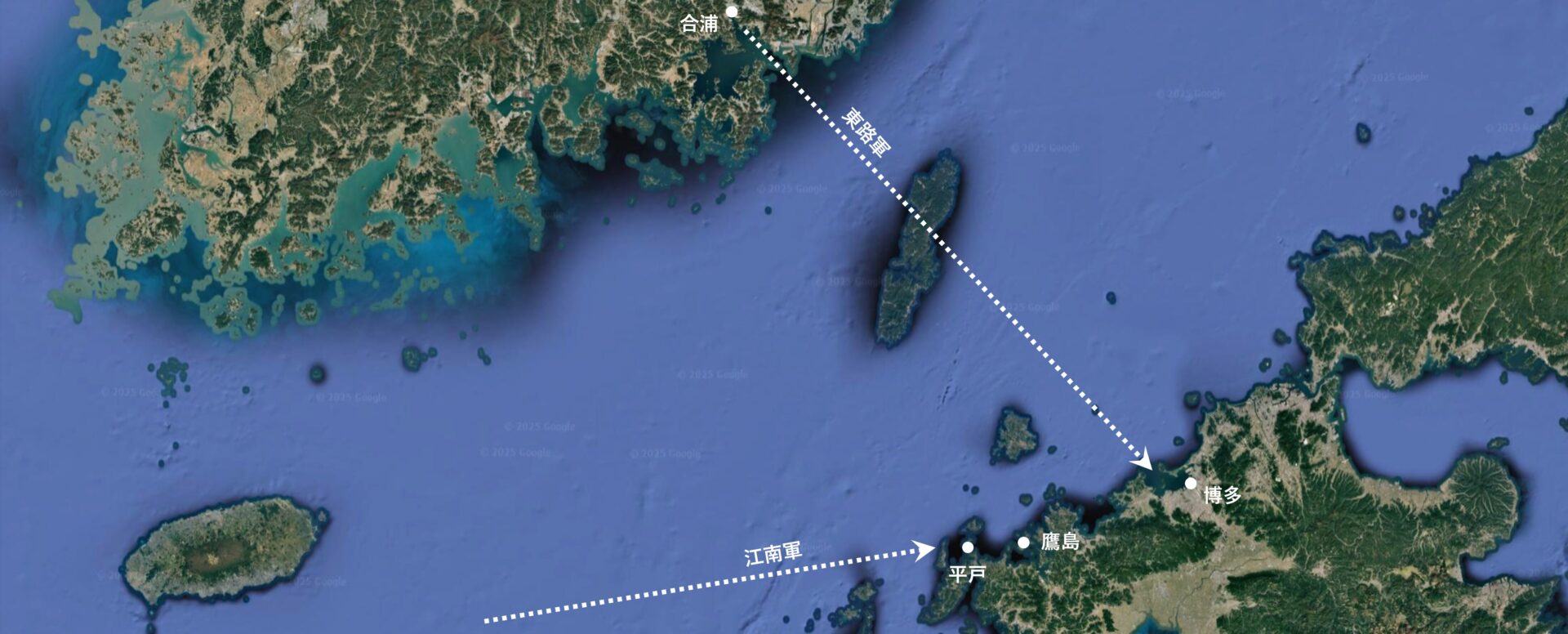

1281年、モンゴル軍は二方向から日本に侵攻しました。1つは前回と同じ朝鮮半島から対馬・壱岐を経由して博多湾(福岡県福岡市)に至るルート(東路軍)、もう1つは併呑なったばかりの南宋から平戸(長崎県平戸市)に至るルート(江南軍)です。それぞれの軍団は主力となるモンゴル兵のほかに高麗兵や南宋兵を従軍させた混成軍で、東路軍4万は5月3日に出港、江南軍10万は6月下旬に出港しました。しかし、東路軍は日本の武士たちに苦戦し博多に上陸することもできず、平戸に回って江南軍と合流することになります。

第2回日本遠征(弘安の役)のモンゴル軍と軍船。博多湾から壱岐沖に撤退したところ。

7月になって平戸で合流した東路軍と江南軍はうまく指揮がとれなかったのか伊万里湾に入り込み、しばらく鷹島沖で停泊しました。これが命取りとなり、7月30日の夜半に突如、台風に襲われモンゴル軍は壊滅的な打撃を被ります。船の多くは沈没し大量の兵が溺死したほか、鷹島の海岸に打ち上げられた生存者も日本の武士たちに討取られました。「弘安の役」と呼ばれるこの戦争は、モンゴル軍の大敗で終わったのです。

鷹島神崎遺跡で発見されたモンゴル軍の遺物

この2回目の戦争で兵船や兵士の沈んだ海底からは、その時の遺物が引き上げられ今は「鷹島神崎遺跡(たかしまこうざきいせき)」と呼ばれています。海底遺跡として初めて国史跡に指定され、その出土物は松浦市埋蔵文化財センターガイダンス施設に展示されています。これまでモンゴル軍に関する情報は『蒙古襲来絵詞』に描かれた絵画しかありませんでしたが、初めて現物を見ることができるようになったのです。

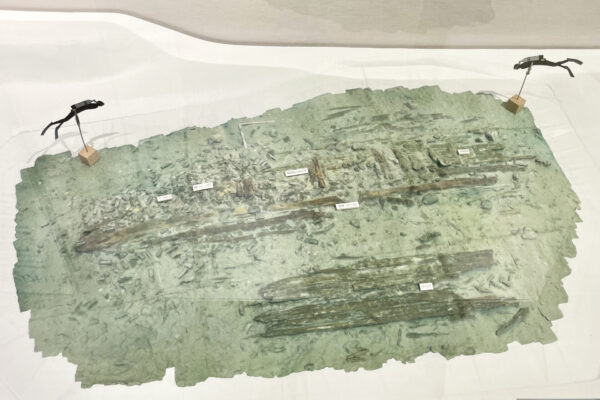

鷹島神崎遺跡では、弘安の役で沈没した船体が2隻見つかり、それぞれ竜骨(船首から船尾までをつなぐ船底の部材)と船首部分が出土しています。これらは発掘調査の後に海底に埋め戻されていますが、代わりに復元模型が展示されています。

竜骨(キール)部分。全長20m程度の軍船と推定される。

船首部分。

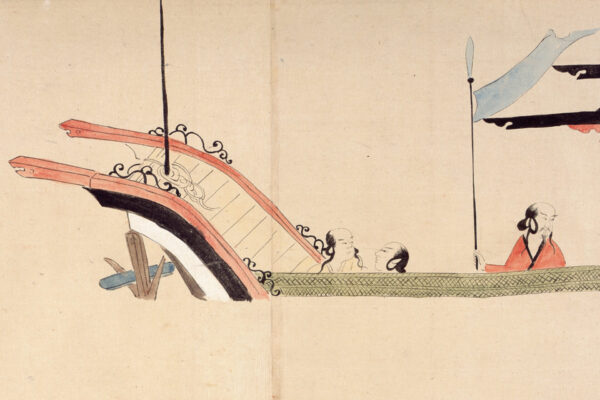

また船の碇も見つかっていて、これは海底から引き上げられました。当時の碇は木製の軸部分と石製の重りからなっており、『蒙古襲来絵詞』に描かれたとおりの物が見つかりました。

ガラス窓の向こう側に碇の軸部分(木製)。手前にあるのは重り(石製)。

モンゴル軍船の碇部分が描かれている。

これらの船では磚(レンガ)をバラスト(船のバランスをとるための重り)として積んでいたようです。船内にはそのほか、船上での生活のために陶磁器なども持ち込まれていました。

鷹島神崎遺跡では1kg、2kg、2.5kgの規格のものが見つかっている。

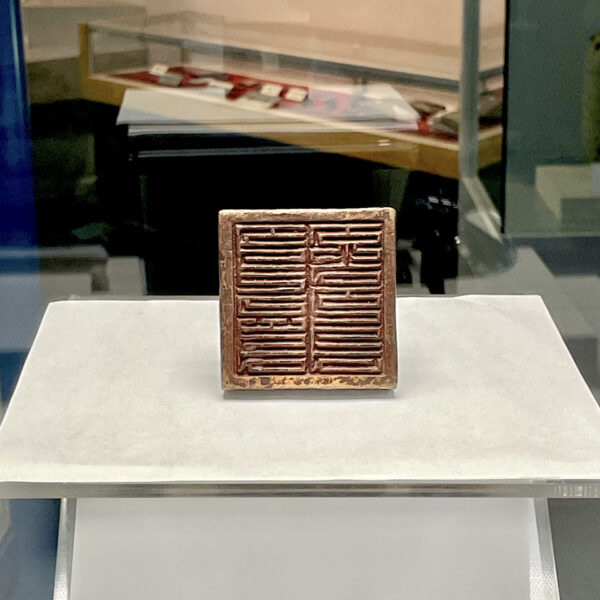

モンゴル軍は、集団戦法をとっていたため、一騎討を主とする日本の武士はいとも簡単に討取ることができました。こうした集団を指揮していたのは、総把(そうは)と呼ばれる役職(中隊長クラスか)の者たちで、彼らが持参していた印も見つかっています。

モンゴルのパスパ文字で刻まれている。紐部分には至元14年(1277年)銘がある。

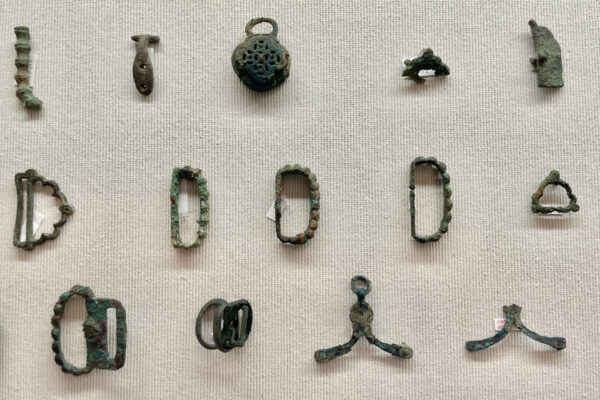

モンゴル兵は冑や帷子を身に着けて戦闘を行いました。冑の頂部には飾金具が付いていました。衣服も青銅製金具で装飾されていたようです。

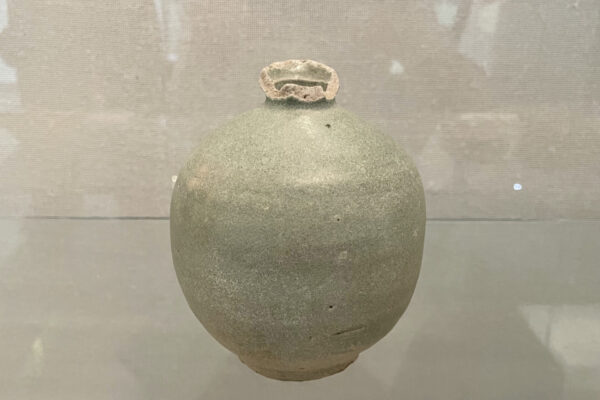

武器には短い弓矢を用いました。矢先には毒を塗っていたため、日本軍はずいぶんと苦しめられたようです。また有名な武器が「てつはう」です。陶器製の球体の中に火薬を詰め込んだもので、導火線で着火し投擲機を使って敵方に投げつけると、凄まじい爆音とともに破片が飛び散りました。

失敗に終わった日本侵攻を経てもなお、フビライは日本の属国化をあきらめず、その後も使者を送って服属を要求しようとしました。しかし1294年にフビライが没したことで、なし崩し的に日本との間に和平が成立します。その後もモンゴル帝国は日本との間に正式な国交を結ぶことはなかったものの、商船による民間交流は継続されていきました。モンゴル帝国は1271年に国号を「大元モンゴル帝国」に改め中国風の国号を冠するようになっていたため、日本とモンゴル帝国との民間貿易は「日元貿易」と呼ばれます。

基本情報

- 指定:国史跡「鷹島神崎遺跡」

- 住所:長崎県松浦市鷹島町神崎免

- 施設:松浦市埋蔵文化財センターガイダンス施設(外部サイト)