玉陵|第二尚氏歴代国王の陵墓。琉球石灰岩の巨大な墓に眠る王族たち

琉球の黄金時代"第二尚氏王統"

沖縄本島では11世紀頃から「按司(あじ)」と呼ばれる豪族層が「グスク(城)」を拠点に各地を支配する時代に入りました(グスク時代及び三山時代)。この群雄割拠の時代を終わらせ、1406年に沖縄本島を琉球国として統一したのが尚思紹(しょうししょう)と尚巴志(しょうはし)の親子です。これより始まる琉球国の王族を「第一尚氏王統」と呼びます。

しかし、尚巴志以降、5人の国王はいずれも短命で、王権の基盤を整えることができずに死去してしまいます。不安定なまま迎えた第7代国王の尚徳の死後、とうとうクーデターが発生、王族はことごとく殺されたようです。第一尚氏王統はわずか63年という短い期間で絶たれてしまいました。

代わって擁立されたのは、第一尚氏王朝のもとで外交を担当していた金丸(かねまる)という人物でした。彼がクーデターにどれほど関与していたのかは分かっていませんが、1469年に王位に就き、尚円(しょうえん)と名乗るようになります。第一尚氏王統の尚徳と新しい琉球国王の尚円には血のつながりがないため、尚円から始まる新しい王統は「第二尚氏王統」と分けて呼ばれます。

「第二尚氏王統」のもとで始まる琉球王国の黄金時代は、第3代国王の尚真(しょうしん)のときでした。尚真は1477年に王位に就いてから1526年に死去するまで50年近くも琉球国王として君臨しつづけます。尚真は第一尚氏王統と同じ轍を踏まないよう、長い統治期間を使って権力基盤を整えていきました。例えば、在地の豪族層を支配するために、王都である首里に集居させて監視下に置くととともに、位階制を整備して国王を頂点とする厳格なヒエラルキーのもとに服属させていきました。

また、豪族層の集居により膨れ上がった人口を抱え込むために王都首里の整備を行うなど、造営事業にも力を入れました。寺院や御嶽(うたき)など、信仰や祭祀に関わる施設も建設します。重要な祭祀施設の1つが歴代国王を葬るための施設、王墓です。尚真は1501年、父・尚円の遺骨を改葬するため「玉陵(たまうどぅん)」と呼ばれる巨大な墓堂を造営しました。

写真右側の四角の区域が玉陵。その手前を左右に延びる道が綾門大道。

尚真が築いた歴代国王の墓"玉陵"

玉陵は、首里城の守礼門に繋がるメインストリート「綾門大道(あやじょううふみち)」の南側に面して建設されました。墓域は琉球石灰岩で形成された高い石垣によって囲われていて、外郭・内郭の2郭から成っています。

左手に建物は復元された「東(あがり)の御番所(うばんじゅ)」。葬儀の際に国王が控えの場として使用した。

北面する1つ目の門をくぐると外郭です。ここには「玉陵の碑文(たまうどぅんのひのもん)」と呼ばれる、石碑が建っています。

写真左側は外郭の東側に建てられた石碑。写真右側は内郭に通じる中門。

石造りの屋根が付いた2つ目の門をくぐると内郭です。内郭には清浄のため珊瑚砂が敷き詰められ、正面には琉球石灰岩の切石で積まれた墓堂が建っています。屋根も石造りを土台にして塼瓦が葺かれていました。

墓堂は天然の崖を掘った石積みの基壇の上に建てられ、3つの墓室で構成されています。基壇の上には高欄も造られ、牡丹や唐草などの文様が彫られています。

中央の墓室(中室)には、遺体が腐敗して遺骨になるまで安置する部屋です。

向かって左手の東室と右手の西室は、中室から移し、洗い清めた遺骨を安置する部屋。東室には国王と王妃の遺骨のみが、西室にはその他の王族の遺骨が葬られました。

東室両脇の2つの塔には、石造りの獅子像が王家を守護するかのように配置されています。

400年続く第二尚氏王統の内実

第二尚氏王統は、尚真による王権強化のおかげか、なんと明治政府によって日本に編入される1872年までの長きにわたり、19代も脈々と受け継がれていきました。第19代国王の尚泰(しょうたい)が最後の国王となり、その息子、尚典(しょうてん)の夫婦の入棺を最後に玉陵は鎖閉されます。

このように王位の継承は順調に進んだかのように見えますが、王族の内部には少なからず陰謀のようなものがうごめいていたようです。実は、この玉陵に被葬される王族には制限がありました。そのことが記されているのが玉陵外郭に建てられていた「玉陵の碑文」です。

中国産の輝緑岩で造られた石碑には、上下2段に渡ってかな文字で碑文が記されていました。そこには、尚真王自身のほか、母、妹、息子5人と娘の9人の名前が記され、さらに「以上、9人の子孫は千年万年に至るまで、この墓に収まるべし。もし後の時代になって争う人があれば、この碑文を見るべし。この書付に背く者があれば、その者は点を仰ぎ、地に伏して、祟るべし」と書かれているのです。

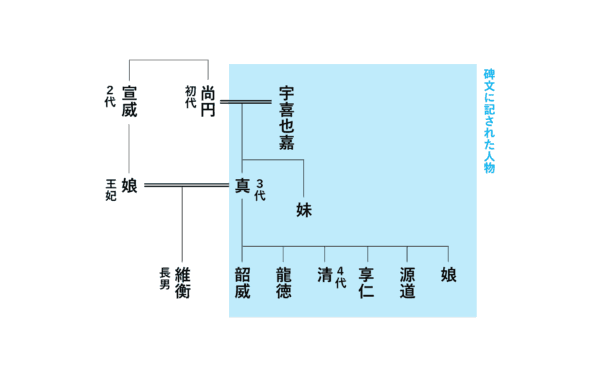

玉陵造営の主目的である尚円はともかく、碑文中には第2代国王の尚宣威(しょうせんい)や尚真王の正嫡の長男である尚維衡(しょういこう)の名前がありません。上の系図を見ての通り、尚宣威は初代国王の弟で、尚維衡は尚宣威の血統に属しています。尚宣威の血族は玉陵に被葬されなかったのです。

そもそも、第2代の尚宣威の在位期間は1年にも満たず、神託により尚真王を即位させるため早々と退位させられた経緯があります。この神託事件の裏には、尚真王の母親(宇喜也嘉=おぎやか)が深く関わっていたとの考えもあり、玉陵から尚宣威らが除外された理由にも宇喜也嘉が一枚嚙んでいたのかもしれません。

王族内部の陰謀が想定されるとはいえ、400年もの長きに渡り王統を維持してきたことは事実です。被葬者から除外された長男の尚維衡はいったん別の場所に葬られたものの、第4代の尚清によって玉陵に改葬されました。尚清は早々と父親の言いつけを破ったわけですが、長期王権の基盤にはこういった兄弟愛(?)のようながあったのかもしれません。

基本情報

- 指定:国史跡「玉陵」、世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」

- 住所:沖縄県那覇市首里金城町

- 施設:奉円館