尖石遺跡|縄文中期の集落跡。八ヶ岳山麓の国宝土偶が語る、繁栄と衰退

豊富な資源に恵まれた八ヶ岳山麓

縄文時代の集落遺跡と言えば、世界遺産にも登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」でしょうか。しかし、北海道や北東北に負けず劣らず、長野県や山梨県の中部高地でも縄文遺跡が多数発見されています。特に、八ヶ岳山麓は「縄文王国」とも呼ばれるほど、縄文時代を代表する大きな拠点集落が営まれました。

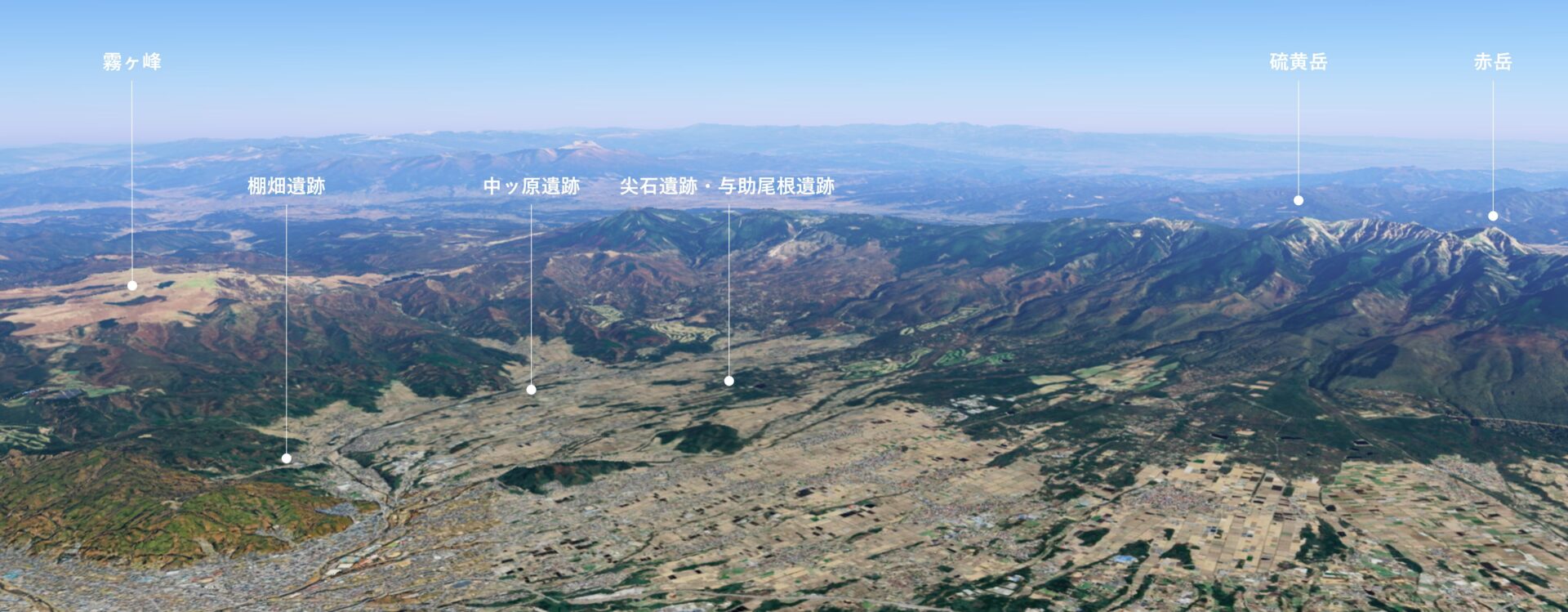

八ヶ岳とは長野県と山梨県の県境にまたがる山々の総称で、赤岳、硫黄岳など、およそ200万年前に活動を開始した火山群です。八ヶ岳の火山噴出物は日本で最大量とも言われ、山々の裾野に広大な台地を形成しました。山麓ではいたるところから水が湧き出して沢となり、台地を削り、幾重もの谷と尾根を形成していきました。こうした尾根上の台地や沢水の存在は、縄文人にとってとても住みよい環境になりました。

とはいえ、「中部高地」とも言われる八ヶ岳山麓。現在でも市街地を形成している諏訪盆地(長野県)でさえ標高760mもあり、夏の朝方は少しひんやりするほど。そこから緩やかに上昇していく山麓の台地は標高1000mにもなるため、後期旧石器時代の氷期には針葉樹林帯が広がり食料に乏しいエリアでした。しかし、間氷期に入り徐々に温暖化が進んで縄文時代に入ると、木の実のなる落葉広葉樹が広がり、その食糧を求めてシカやイノシシなども集まるようになりました。

さらに、八ヶ岳の北端に位置する霧ヶ峰は黒曜石の一大原産地でもありました。黒曜石は天然ガラスとも呼ばれ、とても切れ味のよい刃物に加工することができたため、金属のない時代には人々にとって無くてはならない石材でした。黒曜石の原産地に近いということは、これ以上にない利点だったのです。

住みやすい台地、豊富な食糧源、黒曜石の入手しやすさ。これらのメリットを求めて、八ヶ岳山麓には多くの人々が集まるようになりました。縄文時代中期には、いくつも集落が形成され、人口も爆発的に増えたと考えられています。

縄文時代中期に栄えた尖石遺跡

八ヶ岳山麓に形成された縄文時代中期の集落跡が「尖石遺跡」です。浅い谷を隔てた隣の尾根にも集落が形成され、こちらの集落跡は「与助尾根遺跡(よすけおねいせき)」と呼ばれています。2つの遺跡を合わせて、200基以上の竪穴住居跡が発見され、ともに特別史跡に指定されています。

尖石台地は南北幅60m、東西幅200m。写真奥が南端より先は深さ15m程の谷になっている。

一度に営まれた住居は4~6棟程度と見積もられています。1棟あたりに何人居住したのかは明確ではありませんが、4~5人程度として最大30人が一度に居住した集落になります。少ないと感じるかもしれませんが、縄文時代では最大規模です。1~2親族が一緒に生活したと想定されています。

遺跡内に復元された東側の3棟。西側にも3棟復元されている。

与助尾根遺跡は尖石遺跡よりも少し遅れて形成されることから、尖石集落の集団から分離する形で与助尾根集落が営まれるようになったと考えられています。それだけ人口が増加していたのでしょう。

温暖な気候になったことでクリやドングリなどの落葉広葉樹が八ヶ岳山麓に進出。縄文人の主な食料となった。

2つの尾根の間には沢が流れており、水資源には困りませんでした。また、復元された集落の周辺には当時の植生を模してクリの木が植えられていますが、クリやドングリなどの堅果類は栄養価が高く保存もできたことから、最も主要な食料資源となります。

尖石遺跡出土。取手の部分に蛇のような装飾が施されている。

こうした豊かな生活環境は人口増加につながっただけでなく、暮らす人々に豊かな精神性も育んだようです。単純な縄文のついた土器だけではなく、装飾性の高い土器が製作されるようになりました。縄文時代中期には、芸術文化の萌芽も見られるようになるのです。

繁栄から衰退に向かう時期に作られた2体の土偶

こうした遺跡は八ヶ岳山麓にいくつも形成されていました。そして、土器だけではなく土偶においても、芸術性の高い逸品が作られました。例えば、尖石遺跡から6km離れた棚畑遺跡では「縄文ビーナス」と呼ばれる土偶が出土しました。妊婦を表現した形状で、高さ27cmと大型の土偶です。頭部はなにを表現しているのか不明ですが、丁寧に模様が刻まれています。棚畑遺跡も縄文時代中期の集落跡です。

棚畑遺跡出土。乳房や腹部などから妊婦を表現した土偶だと見られている。

頭部には、細かな文様の刻まれた被り物のようなものが付く。

また、尖石遺跡から3km離れた中ッ原遺跡(なかっぱらいせき)でも「仮面の女神」と呼ばれる土偶が出土しました。こちらも女性を表現したものと見られ、34cmもする大型の土偶です。逆三角形の頭部は仮面を装着しているようにも見え、胴部には刺青のような文様が刻まれています。

中ッ原遺跡出土。腹部や陰部から妊娠女性を表現した土偶と見られている。

仮面の女神とともに周辺の土坑から出土した浅鉢。縄文時代後期、八ヶ岳山麓では「鉢被せ葬」と呼ばれる独特な葬送が行われた。

土偶がなんのために作られたのかはまだはっきりとは分かっていませんが、愛玩具、呪具、信仰具などが想定されています。「縄文ビーナス」も「仮面の女神」も子供の墓と見られる土坑から出土しており、子供の埋葬とともに副葬されたと想定されています。生前から愛用していた玩具を副葬したか、転生して再びこの世に産まれることを願って埋められたのか、集団を維持するため次なる出産を祈った儀式で供えられたのか。様々な説が考えられています。

竪穴住居跡の表示した地面。写真奥の柱は、発見された柱穴にあわせて復元したもの。上部構造が不明なのであえて大小様々な柱にしている。

子供の鉢被せ葬の一貫として土偶が埋められたと見られる。

実は、縄文時代前期から中期にかけて上昇した気温は4200年前頃から一転して冷涼化し、縄文時代は後期に入ります。八ヶ岳山麓では食糧が減少し、各集落は膨れあがった人口を維持することができなくなりました。人々は離散し、大きな集落も解体されはじめ、集落数は激減しました。中ッ原遺跡は縄文時代後期の前半頃にあたる集落跡で、八ヶ岳山麓の繫栄が衰退に向かう時期に相当します。厳しい環境に直面した人々はいったい何を願って土偶を埋めたのでしょうか。

基本情報

- 指定:特別史跡「尖石石器時代遺跡」

- 住所:長野県茅野市豊平

- 施設:茅野市尖石縄文考古館(外部サイト)