山田寺跡|飛鳥時代の巨大寺院。創建した蘇我石川麻呂の壮絶な人生とは?

中門・塔・金堂が一直線に並ぶ伽藍

山田寺は、古代の阿倍山田道(奈良県道15号線)の沿線、ちょうど明日香村の入口に当たるところに建立されました。現在、堂宇の基壇が復元されるのみですが、かつてここには飛鳥時代の巨大な寺院があったのです。

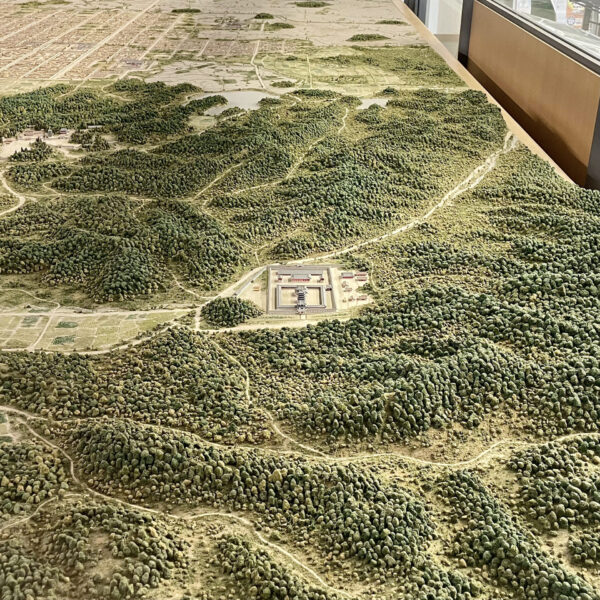

南側から撮影した図。北東から南西する道が阿倍山田道。

遺跡へは北側から入るように通路が設計されていますが、ここは南側に回り込み、南門跡から境内に足を踏み入れてみてください。というのも、山田寺の特徴はその伽藍配置にあるからです。

写真下側から参道跡、南門跡、中門跡、塔跡、金堂跡、講堂跡。

この寺院の特徴は、中門、塔、金堂が南北に一直線に並んでいる点です。南門と中門をくぐると、目の前には塔(五重塔と推定される)がそびえたち、その背後に金堂が腰を据えていました。塔は3間×3間の通常の柱配置で、五重塔と推定されています。金堂は3間×2間ですが、庇の柱配置が一般的な金堂と異なり、飛鳥時代の中でも古い様式とのこと。

中門・塔・金堂が南北に一直線に並び、中門から東西に延びる回廊が金堂の背後で閉じている。

中門、塔、金堂が一直線に並ぶ伽藍配置は大阪の四天王寺とよく似たものですが、回廊の取り囲み方が異なります。四天王寺の回廊は中門と講堂を結んでいますが、山田寺では中門から延びた回廊は講堂には取りつかずに金堂の背後で閉じられていて、内部空間の独立性を高める狙いがあると見られています。この伽藍配置は「四天王寺式」と区別して「山田寺式伽藍配置」とも呼ばれます。

右手に見える土盛りは塔跡。

左手に見える土盛りは金堂跡。金堂の背後で回廊が閉じている。

回廊は単廊で、東側の回廊が運良く綺麗な状態で出土したため保存処理されたものを近くの飛鳥資料館で見ることができます。これは現存最古の木造建築である法隆寺よりも古い建築様式を伝える貴重なものです。柱上の大斗などが法隆寺とは異なるようで、この時代の建築様式が多様であったことを示しているそうです。

講堂跡には明治時代になって観音堂が立てられていますが、飛鳥時代当時の礎石や地覆石が残っています。

蘇我倉山田石川麻呂の壮絶な人生

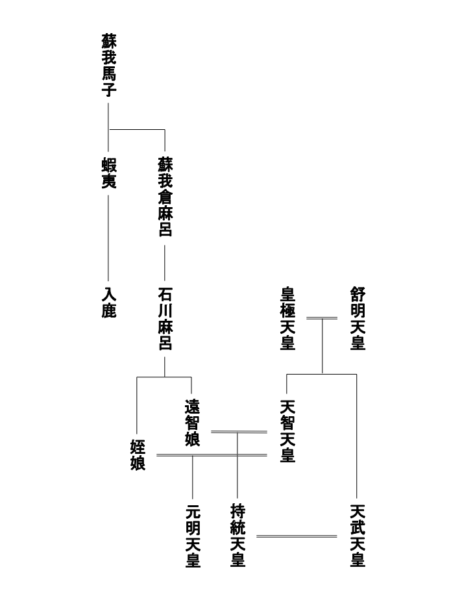

山田寺の発願者は蘇我倉山田石川麻呂です。あまり知られた人物ではありませんが、飛鳥時代の重大事件にも関与し、右大臣にまで出世したほか、孫娘の2人が後の女性天皇となるなど、実は飛鳥時代のキーパーソンなのです。ちなみに名前については、「蘇我倉山田石川」までが姓で、「麻呂」が名に相当します(通称「石川麻呂」)。姓に「蘇我」を含むことからも分かるように、蘇我馬子の孫で蘇我氏傍流の一族にあたります。

父である倉麻呂は石川麻呂と同一人物ではないかとも言われている。

石川麻呂が政治の表舞台に登場するのは、中大兄皇子(のちの天智天皇)によって蘇我入鹿(そがのいるか)が暗殺された乙巳の変(645年)のときでした。石川麻呂は蘇我氏本宗家である蘇我入鹿と対立していたようで、中大兄皇子から誘いを受けて暗殺に加担し、決行の日も入鹿の注意を逸らす重要な立ち回りを演じました。この変によって蘇我氏本宗家が滅亡した後、大化の改新政権では右大臣にのぼり、石川麻呂は政治の中枢に踊り出ます。さらには娘2人を中大兄皇子の后へ送り込み、天皇家とも深い関係を築いていきました。

しかし、649年に事態は急変し、石川麻呂は中大兄皇子から謀反の嫌疑をかけられ、邸宅に兵を向けられてしまいます。なんとか山田寺に逃げ込んだ石川麻呂ですが、もはやこれまでと悟ったか、兵を出して戦うよう説得する息子を抑え、金堂の前で首を吊って自害しました。石川麻呂を追って妻子8人も殉死したと言います。後に冤罪であることが明らかになり中大兄皇子はひどく悔やんだそうですが、そもそもこの事件は蘇我倉氏を滅ぼすために中大兄皇子が画策した陰謀だとするのが通説です。乙巳の変では共に仲間であり、娘を介しても繋がっていた石川麻呂と中大兄皇子ですが、いつしか2人の間には埋められないほどの溝が広がっていたようです。

山田寺建立の経過とその後

山田寺は建立の過程が判明している数少ない古代寺院の1つでもあります。641年から大規模な造成工事により寺域の整地が始まりました。643年には金堂の建立が始まり、648年には僧が住み始めています。この頃までには金堂や僧坊などが完成していたようです。しかし翌年の649年に石川麻呂が自害したため、造営は中断されました。663年に造営が再開し、塔の建立が始められたようですが、白村江の敗戦、近江遷都、壬申の乱など政治的な環境変化が相次ぎ、進捗は芳しくなかったでしょう。

塼仏とは仏が彫刻されたタイルで、塔の壁面を装飾した。

天武天皇の時代になっての673年からようやく塔の心柱が建てられ、676年に塔が完成。678年には講堂の本尊となる丈六仏の鋳造が開始され、685年に開眼供養を迎えました。この年には天武天皇が行幸した記録があり、寺は完成したと見られます。発願から40年以上がたっていました。天武天皇になってから造営がスピードアップした背景には、皇后である鵜野皇女(うののひめみこ。のちの持統天皇)の意向が強く働いていたと見られます。鵜野皇女は天智天皇と遠智娘(おちのいらつめ)の間に生まれた皇女で、石川麻呂の孫に当たります。彼女は祖父の名誉回復と追善を強く希望したのでした。

こういった背景もあり、山田寺は蘇我倉氏の氏寺でありながら官営寺院と同等の寺格を誇っていたようです。しかし、平城遷都に合わせて多くの寺が平城京内に移転する中、なぜか当地を離れませんでした。やがて記録も少なくなり、平安時代になって藤原道長が訪れて堂内の荘厳さに感動したという記録以降、衰退していったと想定されています。平安時代末期には興福寺の僧侶によって乱入を受け、飛鳥時代に鋳造された丈六仏が強奪されてしまいます。この仏像は室町時代になって興福寺東金堂が被災した際に頭部だけになってしまいますが、いまも興福寺に残っており、国宝館に展示されて飛鳥時代の山田寺を伝えています。

基本情報

- 指定:特別史跡「山田寺跡」

- 住所:奈良県桜井市山田

- 施設:飛鳥資料館(外部サイト)