朝夷奈切通|鎌倉七口の1つで高さ18mの大切通。北条泰時から始まる鎌倉中期

義時が築いた北条氏繁栄の礎

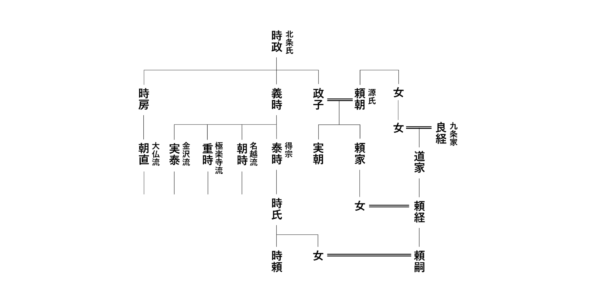

鎌倉幕府の創設者・源頼朝の死後、二代目鎌倉殿は頼朝の長男である頼家、3代目は次男の実朝が世襲しました。彼ら若輩の鎌倉殿には母親の北条政子、母方の祖父である北条時政、叔父の北条義時などが付き、幕政をサポートしていきます。

北条氏は数多いる御家人の中にあって際立った存在ではありませんでしたが、鎌倉殿の外戚として権勢を強め、他の御下人一族が滅亡していくのに伴い勢力を伸長していきます。大きく勢力を伸ばすきっかけとなったのが和田合戦でした。これは1213年に和田氏が執権の北条義時に不満を募らせ幕府に反旗を翻した事件です。

和田氏は源頼朝が挙兵した1180年から付き従い、当主である義盛は幕府草創のときから侍所別当(御家人を統制する機関の長官)に任じられ、その軍事力は御家人の中でも随一のものでした。和田合戦では、幕府の拠点である大倉御所が全焼するほど激戦が繰り広げられましたが、一族の奮戦もむなしく和田氏は敗北し滅亡してしまいます。

これを機に北条義時は侍所別当の職を獲得。政所別当と合わせて幕府内の二大組織に君臨し、北条氏繁栄の地歩を固めます。以降、義時からは「得宗(とくそう)」と呼ばれる嫡流と様々な庶流が分かれ、所領を拡大していきました。

ちなみに北条氏の代名詞のようにも使われる「執権」とは鎌倉幕府の職務の1つで、政所の最高責任者のことです。北条氏嫡流の「得宗」以外の者も「執権」に就くことがあったので、「得宗」と「執権」は必ずしもイコールではありません(そもそも異なるものを指す言葉です)。

北条氏一族がおさえた鎌倉七口

鎌倉の都市は、南側を相模湾、北東西を山に囲まれた要害の地です。陸路を使って鎌倉市中へ出入りする場合は峠超えが必要で、切通として整備されたルートは「鎌倉七口」と呼ばれています。これら主要な出入口周辺の所領は北条氏に与えられ、各庶流の名称にもなっています。

鎌倉南東に位置する名越切通は鎌倉から三浦半島へ通ずるルートで、この周辺は北条時政から北条朝時が継承し、以後、名越流北条氏が居住地としました。また、鎌倉南西の極楽寺切通の周辺には北条重時(極楽寺流北条氏)の別荘が築かれ、鎌倉から西の方へ抜ける大仏切通は大仏(おさらぎ)流北条氏が所領としていたと考えられています。現在も鎌倉と大船をつなぐ巨福呂坂の周辺は和田合戦のあと北条義時の所領となり、得宗の別荘が建てられました。

和田合戦後に和田氏から北条氏に移った所領には六浦(むつら)もあります。現在の神奈川県横浜市金沢区に位置する六浦は鎌倉の外港であり、関東全域の荷物が東京湾を経由して六浦港で陸揚げされ、六浦道を通って鎌倉市中に運ばれました。六浦は北条実泰に与えられ、実泰の一族は金沢(かねさわ)流北条氏を名乗ります。

北条泰時が築いた朝夷奈切通

この六浦と鎌倉を結ぶ六浦道中にある朝夷奈切通は、鎌倉七口の切通の中で最もこの時代の趣を残していると有名です。整備の様子が分かっている唯一の切通でもあり、1240年に開削が決定し、翌年4月に着工したことが記録に残っています。

朝夷奈切通への鎌倉側からの入口は十二所(じゅうにそ)で、十二所神社の手前から大刀洗川に沿って緩やかな傾斜を登っていきます。切通からは足場も悪くなりますが、切通らしい景観が色濃くなっていきます。

この辺りの地盤は砂泥質の堆積岩なので、もともと開削しやすい地層でした。それでも工事の進捗が悪かったため、当時執権であった北条泰時が自ら土を運び、作業にあたる御家人たちを鼓舞したと記録されています。

所々には地蔵菩薩像(江戸時代)が安置されたり壁面に磨崖仏が彫られています。磨崖仏も鎌倉時代のものか定かではありませんが、当時も通行者の安全を祈願して石仏などが置かれていたようです。

切通には防衛上の目的もあり、大軍では通行できないように幅が狭く造られました。この辺りが峠の最高所で、あとはゆるかに横浜市(武蔵国)側へと下っていきます。

壁面の高さは18mにも及ぶ。この辺りから下り坂に。

上記のとおり朝夷奈切通には整備の記録が残っていますが、和田合戦で奮戦した和田義秀が一夜にして切り拓いたとする伝説も残っています。六浦はもともと和田氏の所領だったため、北条泰時が整備する前にも、義秀ら和田氏一族によって開削された切通があったのかもしれません。

現在の姿に整備した北条泰時も、和田合戦では義秀に負けず多いに奮戦したそうです。承久の乱の後一時京都に滞在した泰時は、父である義時が1224年に没した後に鎌倉に戻り執権に就任しました。その翌年の1225年には北条政子も没したことで幕府草創期の人物はいなくなり、時代は「得宗」泰時を中心に北条氏一族が執権を世襲する新たなステージへと移っていきます。

この年、泰時は叔父の時房を2人目の執権に任命し、以降、幕府の公的な文書には泰時と時房が連名で署名するようになります。これが「連署」の始まりです。また、政所や侍所とは別に「評定衆」という合議体を設置して幕府の最高機関とします。「連署」や「評定衆」の設置は制度面から幕府政治の安定化を図るものでした。さらに1232年に「御成敗式目」を制定して武家社会の道理を明文化し、法的な面から社会の安定化を図りました。義時から引き継いだ鎌倉幕府を確実に安定期へと押し上げたのです。泰時は朝夷奈切通の開削工事の後、1242年に60歳で没しました。

基本情報

- 指定:国史跡「朝夷奈切通」

- 住所:神奈川県横浜市金沢区朝比奈町・神奈川県鎌倉市十二所