矢谷墳丘墓|なぜ中国山地の真ん中に?四隅と特殊器台とローマガラスと。

出雲エリアの墳丘墓"四隅突出型"

弥生時代後期から末期にかけて、西日本を中心に盛り土による大きな墓が築かれるようになりました。これらは、集団墓地から独立した小高い場所に築かれているため、その地域の首長級の人物が埋葬されたと想定されています。この時期の首長級の人物が眠る墓を特に「墳丘墓」と呼びます。

墳丘墓は地域ごとに特徴を持っています。例えば筑紫エリア(九州北部)では、土を円型に盛った単純な形状ですが、多くの銅鏡を副葬しているのが特徴です。

参考記事

平原遺跡|王墓の出土品がすべて国宝!伊都国女王はどんな人物だった?

平原遺跡は福岡県糸島市にある国史跡。弥生時代後期に築かれたと見られる墳丘墓の遺跡です。銅鏡などの出土品はすべて国宝。装身具が多く副葬されていたことから女性の墓だと推定されていて、伊都国を治めた女王が眠っていたと見られています。

一方、吉備エリア(山陽地方)では、双方中円型という独特な形をした墳丘墓が築かれるのが特徴で、出雲エリア(山陰地方)でも四隅突出型の墳丘墓が築かれました。

参考記事

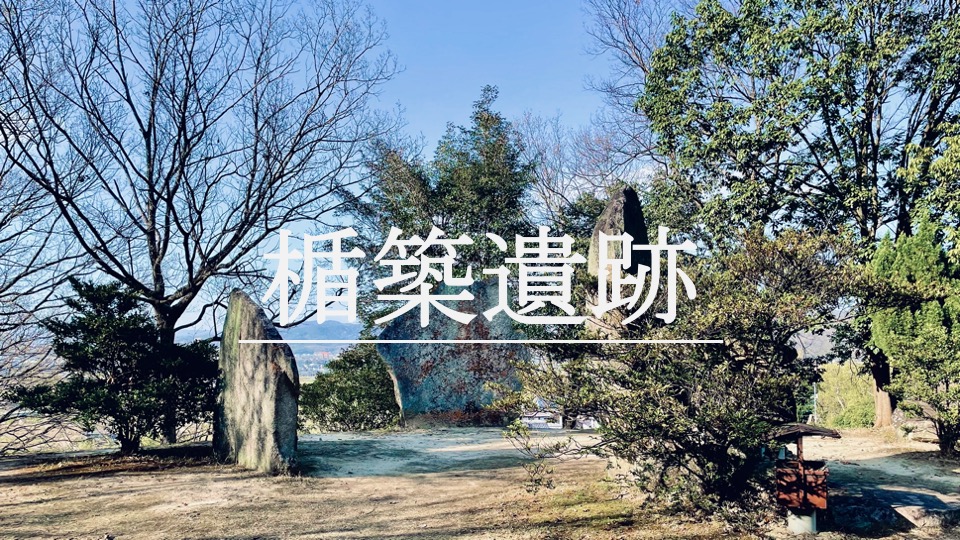

楯築遺跡|弥生後期の双方中円墳。古墳時代に受け継がれる墳丘墓の儀式

楯築遺跡は岡山県倉敷市にある国史跡。弥生時代後期に築かれた墳丘墓です。立石や弧帯文石が発見され、特殊器台や玉なども出土しました。吉備のクニを支配した首長が埋葬されていると見られます。

参考記事

西谷墳墓群|四隅突出型墳丘墓とは?山陰で生まれ出雲で巨大化した墳丘

西谷墳墓群は島根県出雲市にある国史跡。弥生時代後期に築かれた墳丘墓です。四隅突出型をしており、非常に大きな規模でした。出雲のクニを治めた王の墓だと見られ、この王を中心とした連携体制が山陰地方に広く形成されていたようです。に

このように地域ごとにまとまった特徴を持つことから、この時代に墳丘墓を媒介とした広域な政権が成立していたとする説もあります。これらの地域が強固な政権を確立していたかどうか定かではありませんが、共通した墳丘墓を築くほどの政治的・文化的な交流がなされていたのは確かです。

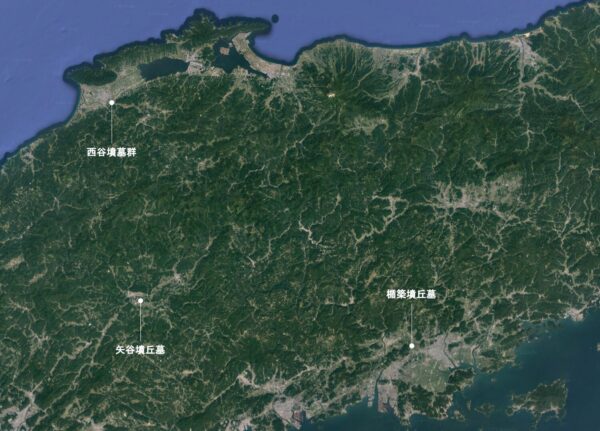

これら広域の繋がりがある中で、山陽地方と山陰地方のちょうど間、中国山地の真ん中ではどのような状況だったのでしょう。山陽・山陰の間には中国山地が巨大な屏風のように東西を走り、中国地方全体を南北に分断しています。その中国山地の真ん中にもわずかに平野部があり、中でも三次盆地は広島県最大の盆地と知られます。この三次盆地に築かれたのが矢谷墳丘墓です。

形状のグループとしては四隅突出型だが、複数のくびれ部を持つ独特な形。

全長18mで高さ1.2m、墳形は出雲地方と同じ四隅突出型でした。貼石や列石が施されるなど、細かい部分でも出雲の西谷墳丘墓と同様の特徴を持っていました。

丘陵上に築かれているため、墳丘墓の上からは盆地側を見下ろすことができます。下から見上げても矢谷墳丘墓がよく見えたことでしょう。

矢谷墳丘墓が位置するのは丘陵が入り組んだ盆地南部。現在の三次市の中心部は盆地北部に広がる。

吉備エリアの土器"特殊器台・特殊壺"

形が四隅突出型だったということは、矢谷墳丘墓に眠る首長は、山陰側のグループに属していたということでしょうか。話はそう単純ではありません。墳丘墓からは特殊器台と特殊壺が出土しました。特殊器台と特殊壺は独特な形状をした土器で、吉備エリアの首長の墓に供えられたものです。

下側の円筒型の土器が特殊器台。上に乗っているのが特殊土器。

特殊器台は高さ1mの円筒で、表面には渦巻文様とともに円形や三角形の穴が穿たれています。特殊壺は一見すると普通の壺に見えますが、底には穴が開いており、液体を入れる用途には使えません。葬儀のために特殊器台の上に乗せて、墓上に供えられたと見られています。

矢谷墳丘墓の特殊器台と特殊壺は、土の分析から吉備エリアで製作されたことが分かっています。吉備で作られ、三次盆地まで運ばれたということです。矢谷墳丘墓に眠る首長は、出雲エリアだけでなく吉備エリアとも交流を持っていたのです。

複雑な交易網を歩んだ"ローマガラス"

現在の三次盆地は、尾道(広島県)と出雲(島根県)をつなぐ高速道路の中継地になっており、山陽・山陰を結ぶ交通の要衝となっています。自動車のない弥生時代においては舟が重要な交通手段になりますが、三次盆地には日本海に流れ込む一級河川「江の川(ごうのかわ)」が流れており、山陰地方と三次盆地はこの河川を軸に政治的・文化的な交流が行われていたと見られています。四隅突出型の文化はこの交流の中で三次盆地にもたらされたのでしょう。

一方で、特殊器台・特殊壺が出土したことは、吉備エリアとも交流があったことを示しており、三次盆地が山陽地方側にも陸運の軸を持っていたことを想定させます。土器だけでなく様々な交流があったことでしょう。三次盆地は山陰・山陽どちらともと政治的・文化的に交錯する"中国地方のへそ"だったのです。

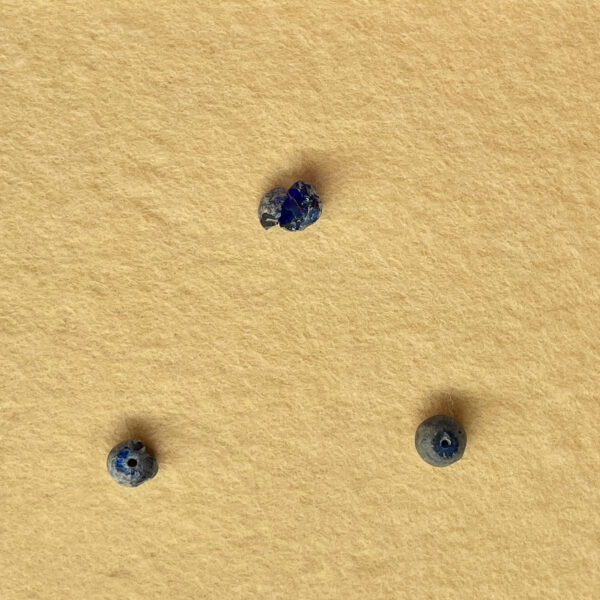

さらに、三次盆地は中国地方の中にとどまらない交流を持っていた可能性すらあります。矢谷墳丘墓に寄り添って築かれた土壙墓からは、ナトロンガラス製の小玉が見つかったからです。

弥生時代、日本列島内ではガラス自体の製造は行われておらず、外国で作られたガラスを輸入していました。世界的には主に4種類のガラスが知られており、中国で製造された鉛ガラス、インドや東南アジアで製造されたカリガラス(インド・パシフィックビーズ)、ペルシア地方で製造された植物灰ガラス、そして地中海沿岸で製造されたナトロンガラス(ローマガラス)です。矢谷墳丘墓の隣から出土したガラス小玉がナトロングラスだったということは、ローマ帝国内で製造されたガラスが遠路はるばる三次盆地まで持ち込まれていたということを示すのです。

ただし、三次盆地の首長が、直接ローマ帝国と交流を持っていたわけではなく、おそらく朝鮮半島を経由して持ち込まれたものでしょう。朝鮮半島から三次盆地までの行程には2種類のルートが想定されています。1つは、朝鮮半島から直接日本海を渡って江の川を登るルート。そしてもう1つは、筑紫エリアで一度陸揚げされたものが日本海か瀬戸内海を渡って持ち込まれたルートです。

北部九州の代表的な墳丘墓である平原王墓でも、ローマガラス製の小玉が出土しています。もし後者のルートの場合、三次盆地は九州までをも含む西日本全体の交易網の中に組み込まれていたことになります。弥生時代後・末期、日本列島はわれわれが想像する以上に複雑な地域交流が行われていた可能性があるのです。

基本情報

- 指定:国史跡「矢谷古墳」

- 住所:広島県三次市東酒屋町

- 施設:みよし風土記の丘ミュージアム(外部サイト)