五条野丸山古墳|最後の巨大前方後円墳。謎多き欽明天皇の即位と陵墓

欽明天皇にまつわる古墳時代後期最大の謎

仏教が日本に正式に伝わったのは(仏教公伝)、欽明天皇の時代だと言われます。しかし、この仏教公伝の正確な年代については未だ議論が続いていることをご存知でしょうか。仏教公伝の年代の謎は、欽明天皇にまつわるもう一つの謎へとつながり、古墳時代後期最大の謎として立ちはだかっているのです。

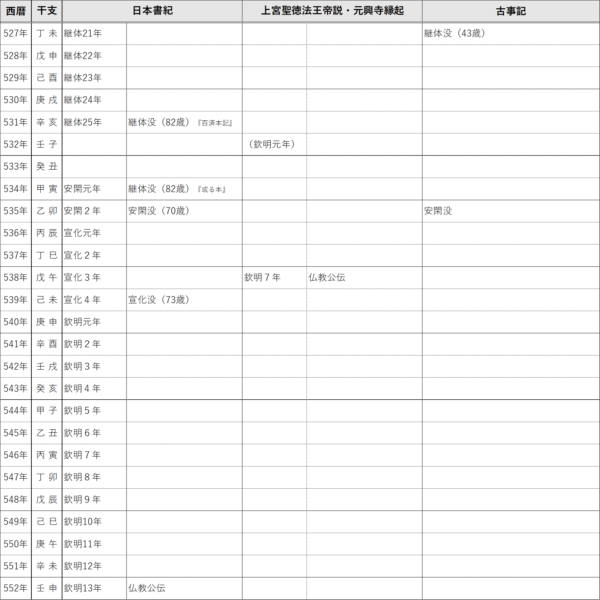

日本の正史である『日本書紀』では仏教公伝を「欽明13(壬申)年」としています。壬申年とは干支(かんし)による紀年で、西暦になおすと552年です。一方、奈良時代に成立したとされる『元興寺縁起』では「欽明7年である戊午年」に仏教が伝来したと記されており、戊午年(ぼご)は538年に相当します。仏教公伝の年代については、この552年説と538年説の2つの説があるのです。

さらに、この話は仏教伝来の年代だけではなく、欽明天皇の即位の年代にも及びます。『日本書紀』では、欽明元年(欽明即位の翌年)は庚申年(こうしん・540年)とされていますが、『元興寺縁起』の仏教公伝の年代から7年さかのぼると、欽明元年は壬子年(じんし・532年)になってしまうのです。いったいどちらが正しいのでしょうか。

古墳時代の二朝並立説とは

欽明天皇の即位の謎は、前代の天皇を巻き込む複雑な年代パズルへと発展していきます。『日本書紀』によると、欽明天皇の前代は、継体天皇→安閑天皇→宣化天皇の順に皇位が継承されてきたことになっていて、最初の継体天皇は531年に没したと記されています。上で見たように、『元興寺縁起』では欽明元年は532年でした。これでは、継体天皇が没した翌年には欽明天皇が即位していたことになり、安閑天皇と宣化天皇は即位する期間がありません。『日本書紀』や『元興寺縁起』が編纂された当時(奈良時代)にすでに年代の混乱が生じていたのです。

実は継体天皇の没年についても複数の年代が伝わっていました。『日本書紀』によると「『或る本』では甲寅年(こういん・534年)、『百済本記』では辛亥年(しんがい・531年)となっているが、ここでは『百済本記』の方を採用する」と記しています。にもかかわらず、つづく安閑元年を534年としていて、継体から安閑までの間に丸2年空けてしまいました。『日本書紀』の中だけでも年代の矛盾があるのです。ちなみに『古事記』では継体の没年を丁未年(ていび・527年)としていて、『日本書紀』と全く異なる年代を当てていました。当時から複数の説が伝わっていたのに、記紀の編纂者たちは互いに内容を突き合わせなかったみたいです。

この年代パズルは「古墳時代の最後に大規模な内乱があったのではないか」という議論に発展していきました。複数の史書による年代の混乱を解決するために「二朝並立説」という仮説が提示されたのです。

この説では、『日本書紀』と『元興寺縁起』の記載を最大公約数的に採用して「531年に継体天皇が没した後、安閑・宣化朝と欽明朝の二朝が並び立ち、後に欽明朝に統一された」というシナリオを描きます。『日本書紀』が引用していた『百済本記』には「辛亥年(531年)に天皇・太子・皇子がそろって亡くなった」と何か大事件が起こったような記述があることから、この事件が二朝並立を引き起こした大規模な内乱だったのではないかとも言われるようになるのです。これには様々な反論もありますが、古代ロマンを掻き立てられるドラマチックな仮説です。欽明天皇にまつわる年代の謎は「古墳時代後期最大の謎」と言えるのではないでしょうか。

欽明天皇の真陵はどこ?

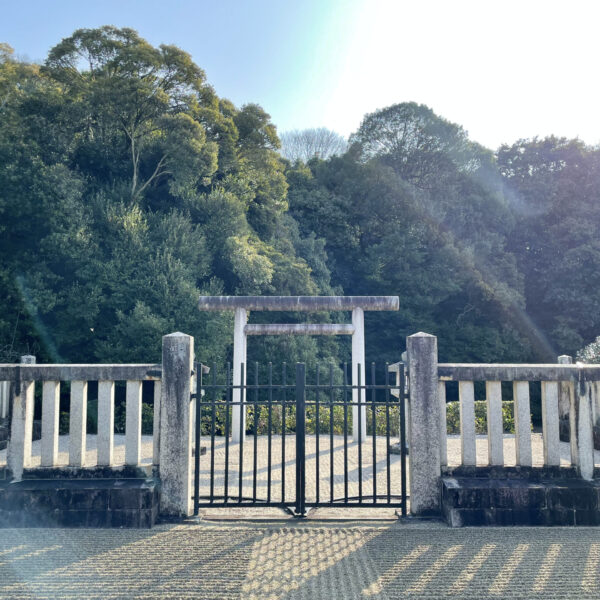

欽明天皇は檜隈坂合陵(ひのくまのさかあいのみささぎ)に葬られたとされていて、宮内庁は奈良県明日香村にある平田梅山古墳を欽明天皇陵に治定しています。

平田梅山古墳は全長140mの前方後円墳と見られています。古墳時代後期の築造と想定されていますが、未発掘のため詳細は分かっていません。

後円部側の丘陵を削って築造された前方後円墳。

周濠は江戸時代の改修時のもの。

一方で、そこから1km程離れたところに五条野丸山古墳があり、こちらを欽明天皇の真陵とする説もあります。全長310m、奈良県下最大(全国第6位)の前方後円墳です。

左側で木々が生えているところが後円部の陵墓参考地。右手は前方部。

墳頂に登れる数少ない巨大前方後円墳の1つで、実際に立って後円部から前方部側を眺めるとその広大な墳頂部に驚嘆します。天皇の墓として築かれた前方後円墳はこの五条野丸山古墳が最後で、これをもって古墳時代後期は終了したと言われます。

後円部は陵墓参考地として宮内庁管理になるため入ることができませんが、以前は巨大な横穴式石室が開口していて、石室内には2基の家形石棺が安置されていたようです。推古天皇の時代に、欽明天皇の妃で推古天皇の母親でもある堅塩姫(きたしひめ)を檜隈大陵に合葬したそうなので、この2基の石棺が欽明天皇と堅塩姫のものだと考えられているのです。平田梅山古墳と五条野丸山古墳、欽明天皇の真陵はどちらなのか。これもまた欽明天皇にまつわる謎の一つです。

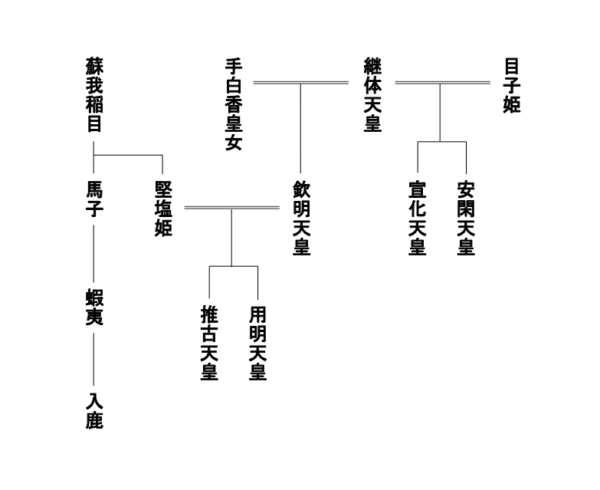

欽明天皇と合葬された堅塩姫は蘇我稲目(そがのいなめ)の娘です。蘇我稲目は、宣化天皇の時代に大臣(おおおみ)として歴史上に初めて登場しました。のちの欽明天皇の時代にも稲目は大臣として活躍したほか、自分の娘である堅塩姫を妃として送り込み、蘇我馬子(うまこ)→蝦夷(えみし)→入鹿(いるか)と続く蘇我氏四代の隆盛の礎を築くことになります。先の二朝並立説では、安閑・宣化朝を支持した大伴・物部氏と欽明朝を支持した蘇我氏との派閥争いも想定されています。これら大規模な内乱や派閥争いがなかったとしても、欽明天皇が即位した結果、蘇我氏が政権内での権勢を強めていったことは間違いないでしょう。五条野丸山古墳か平田梅山古墳のどちらかは、この稲目の墓とも言われているのです。

基本情報

- 指定:国指定「丸山古墳」

- 住所:奈良県橿原市五条野町

- 施設:なし