安土城|織田信長が築いた最後の城郭。信長は"天正"の時代をどう戦ったか?

安土城の歴史と見どころ|滋賀県安土町にある特別史跡。織田信長が築いた安土桃山時代の城郭です。豪壮な天主閣を構えた総石垣造りの最初の城郭で、天主台石垣や伝黒鉄門などの遺構が残っています。天正4年に築城が開始され、天正10年の本能寺の変で信長が滅んだのに伴い天主閣が焼失しますが、天正11年に信長の孫・三法師が入城しました。

二条城|徳川秀忠と家光が大改修した狙いとは?後水尾天皇の寛永行幸

二条城の歴史と見どころ|京都府京都市にある国史跡・世界遺産。徳川秀忠と家光が築城した平城です。城域西側には、後水尾天皇の行幸に合わせて作られた雅な唐門や庭園が現存しています。一方、城域東側は幕府の武力を朝廷に示すかのように、装飾性のない防御施設が建設されました。

二条城|外から見ても面白い!外堀で楽しむ、徳川家康と家光の城郭遺構

二条城の歴史と見どころ|京都府京都市にある国史跡。江戸時代に徳川家康が築き、その孫・家光が大改造した平城です。家康は城の東側部分を築き(慶長期)、家光は西側に拡張するとともに全体を大改造しました(寛永期)。外堀に沿って歩くと、南西隅と南東隅に家光による二重櫓を見学できるほか、慶長期や寛永期の石垣の違いを観察できます。堀川沿いにも慶長期の石垣が現存しています。

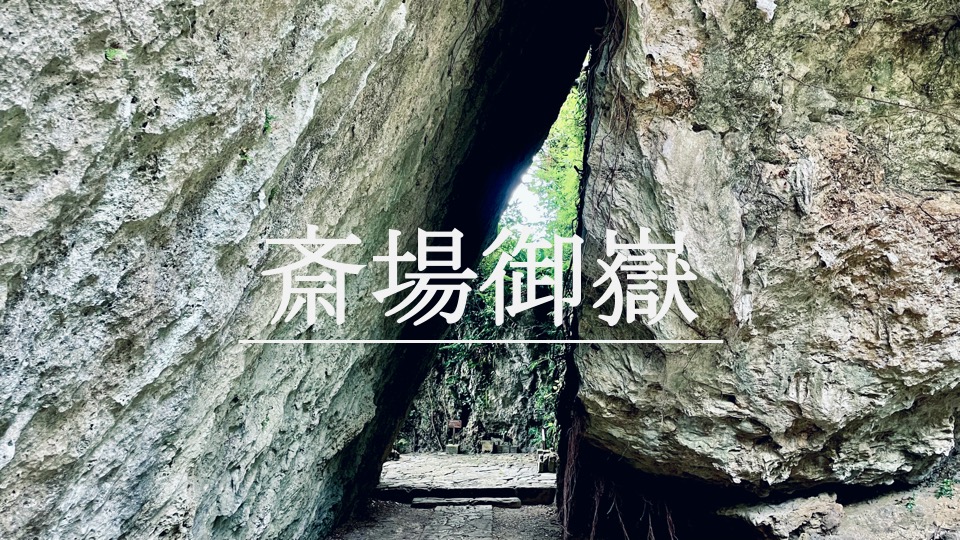

斎場御嶽|第二尚氏時代の祭祀空間。尚真が整備した琉球国の神女組織とは?

斎場御嶽の歴史と見どころ|沖縄県南城市にある国史跡・世界遺産。琉球国における最高位の祭祀遺跡です。第二尚氏時代に整備された神女組織によって聞得大君の御新下りが行われました。琉球石灰岩が織りなす神聖な空間では古くから太陽信仰が行われていたと見られています。

上野原遺跡|縄文時代早期の集落。日本列島最初の定住生活はどのように始まった?

上野原遺跡の歴史と見どころ|鹿児島県霧島市にある国史跡。縄文時代早期の集落跡で、日本列島で最初に定住生活が行われた九州南部を代表する遺跡です。竪穴住居跡のほか、集石遺構や連結土坑など、調理用の特殊な遺構が見つかりました。爪型線条紋土器をはじめとする出土物は国重文に指定されています。

三内丸山遺跡|縄文時代中期の拠点集落。豊かさとその脆さの実態とは?

三内丸山遺跡の歴史と見どころ|青森県青森市にある特別史跡、世界遺産。縄文時代中期に営まれた集落跡です。大型の竪穴建物跡や掘立柱建物跡、集落中心部に繋がる道路跡などの遺構から、周辺集落の人々も集まる拠点的な集落だったと想定されています。出土したヒスイの大珠や縄文ポシェットは、三内丸山集落に住まう人々が広い交流網を持ち、高い工芸技術を育んでいたことを示しています。

矢谷墳丘墓|なぜ中国山地の真ん中に?四隅と特殊器台とローマガラスと。

矢谷墳丘墓の歴史と見どころ|広島県三次市にある国史跡。弥生時代後・末期に中国山地の真ん中に築かれた弥生墳丘墓です。出雲の四隅突出型で、吉備の特殊器台を持ち、地中海沿岸で製造されたローマガラスが出土しました。弥生後・末期の三次盆地が様々な文化の交錯点だったことを示します。

福井洞窟|旧石器時代の居住地跡。縄文時代へ移り変わる生活形態とは?

福井洞窟の歴史と見どころ|長崎県佐世保市にある特別史跡。後期旧石器時代から縄文時代草創期にかけての岩陰遺跡です。福井川の侵食によって形成された岩陰を住居とした跡で、石器や土器などが出土しました。国重文の出土品からは、旧石器時代から縄文時代への過渡期の様子が分かります。

黒塚古墳|巨大な竪穴式石室から大量に出土した三角縁神獣鏡ってどんな銅鏡?

黒塚古墳の歴史と見どころ|奈良県天理市にある国史跡。古墳時代前期に築かれた前方後円墳です。後円部の埋葬部は長さ8mの巨大な竪穴式石室で、画文帯神獣鏡1枚、三角縁盤龍鏡1枚、三角縁神獣鏡32枚が出土しました。これらの銅鏡は埋葬された状態のままで見つかったことで、三角縁神獣鏡が当時どのように扱われていたのか解明する手掛かりになりました。

ホケノ山古墳|石積式木槨に画文帯神獣鏡。前方後円型の墓は古墳?墳丘墓?

ホケノ山古墳の歴史と見どころ|奈良県桜井市にある国史跡。弥生時代末期か古墳時代初期に築かれた墳丘墓・古墳です。全長80mの前方後円型で、埋葬部である石積木槨からは画文帯神獣鏡が副葬されていました。弥生時代末期の墳丘墓か、古墳時代初期の古墳か、様々な評価がなされている遺跡です。

メスリ山古墳|初期ヤマト王権の大王墓?玉杖や石釧など多様な石製品が副葬

メスリ山古墳の歴史と見どころ|奈良県桜井市にある国史跡。古墳時代前期に築かれた全長220mの巨大前方後円墳です。墳頂には巨大な円筒埴輪が配置されたほか、玉杖や腕輪などの石製品が豊富に副葬されており、出土品は国重文に指定されています。近くに築造された桜井茶臼山古墳(全長200m)とともに、ヤマト王権の大王の墓か、周辺を拠点とした有力者などの墓と考えられています。

称名寺|金沢流北条氏の菩提寺。金沢貞顕が経験した鎌倉幕府の最期

称名寺の歴史と見どころ|神奈川県横浜市にある国史跡。鎌倉時代に金沢流北条氏によって創建された律宗寺院です。金沢貞顕のときに庭園など大規模な伽藍が整備されました。金沢北条氏が収集した金沢文庫とともに見つかった古文書には、滅亡に向かう鎌倉幕府の最期が記されていました。

建長寺|北条時頼が建立した禅寺。時宗に継承される得宗専制政治とは?

建長寺の歴史と見どころ|神奈川県鎌倉市にある国史跡。鎌倉時代中期に執権・北条時頼によって建立された禅宗寺院です。初代住持は南宋からの渡来僧・蘭渓道隆。法堂と仏殿の並びは創建時の趣を残すとともに、蘭渓道隆の作庭と伝わる庭園が復元されています。

鶴岡八幡宮|鎌倉幕府を象徴する神社。源頼朝はなぜ"鎌倉殿"になれたのか?

鶴岡八幡宮の歴史と見どころ|神奈川県鎌倉市にある国史跡。鎌倉時代に源頼朝が現在の地に遷座しました。参道である若宮大路には今でも段葛が残っているほか、境内の西隣には鎌倉殿3代の大倉御所跡があり、その裏手の山には頼朝の墓所とされる法華堂跡があります。

海龍王寺|奈良時代の諸寺院 平城京で光明皇后ゆかりの寺院を巡る

海龍王寺は奈良県奈良市にあり、光明皇后が創建した奈良時代の寺院です。創建当初の西金堂や五重小塔が現存しています。隣接する皇后宮内に建立された法華寺や春日山山麓に創建された新薬師寺など、奈良市内には光明皇后ゆかりの寺院が多く残っています。

今市大念寺古墳|国史跡の巨大石室と石棺で想像する、6世紀の出雲王の姿

今市大念寺古墳は島根県出雲市にある国史跡。6世紀前半に築かれた前方後円墳で、出雲西部を統治した王の墓だと見られています。この地位を継承した王たちによってさらに上塩冶築山古墳や上塩冶地蔵山古墳が築かれました。これら3基の古墳は石室に入れ石棺も残存する貴重なもので、特に築山古墳の出土品は重文に指定されています。

牽牛子塚古墳|完全再現!斉明天皇と間人皇女が眠る飛鳥時代の八角墳

牽牛子塚古墳は奈良県高市郡にある国史跡。飛鳥時代に築かれた八角墳です。2つの墓室をもつ横口式石槨が見つかり、斉明天皇と間人皇女が埋葬されていたと考えられています。すぐ傍には大田皇女が埋葬された見られる越塚御門古墳も。現在は当時の状態に再現整備され、飛鳥時代の天皇陵を間近で見ることができます。

益田岩船|未完成の横口式石槨?"石と水の都"飛鳥で巡る、謎の石造物

益田岩船は奈良県橿原市にある県指定史跡。花崗岩類で築かれた飛鳥時代の石造物で、古墳の横口式石槨だと考えられています。飛鳥の地はトーナル岩や石英閃緑岩などの花崗岩の仲間で形成された地形で、これらの岩石を利用した石造物が多数残されています。

水落遺跡|飛鳥時代の時計台跡。日本で最初に時刻を告げたのは中大兄皇子!

水落遺跡は奈良県高市郡にある国史跡。飛鳥時代に中大兄皇子によって築かれた漏剋台の遺跡です。付近からは異民族の服属儀式に用いられた須弥山石や石人像(ともに重文)も出土。中央集権化を図るため、天皇による時間と領土の支配思想を内外に示した場所だと考えられています。

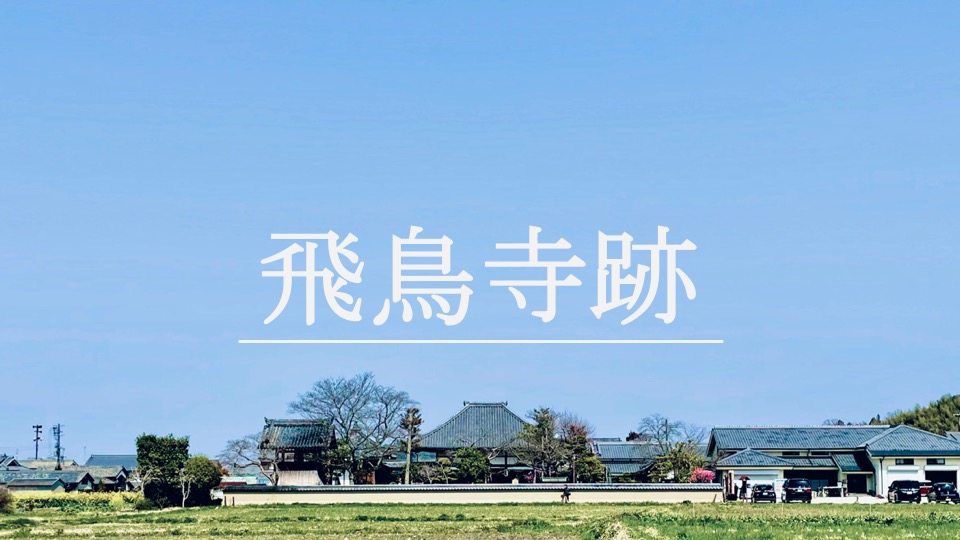

飛鳥寺跡|日本最古の寺院跡。幻の一塔三金堂に仏教受容の苦難を思う。

飛鳥寺跡は奈良県高市郡にある国史跡。飛鳥時代に蘇我馬子によって建立された日本最古の寺院で、一塔三金堂の伽藍配置をとっていました。現本堂に安置された飛鳥大仏は飛鳥寺創建時に造立されたもので、いまも飛鳥時代と同じ位置に鎮座しています。

山田寺跡|飛鳥時代の巨大寺院。創建した蘇我石川麻呂の壮絶な人生とは?

山田寺跡は奈良県桜井市にある特別史跡。飛鳥時代に建立された寺院跡です。中門・塔・金堂が南北に並ぶ伽藍配置が特徴です。発願者である蘇我倉山田石川麻呂は右大臣として政権中枢を担いながらも、中大兄皇子から謀反の嫌疑をかけられ滅亡しました。

大友氏遺跡|宗麟(義鎮)の館跡庭園。キリシタン大名の壮絶な生涯とは?

大友氏遺跡は大分県大分市にある国史跡。戦国時代に北部九州を支配した大友義鎮(宗麟)の館跡や庭園遺構です。周辺から出土した遺物とともに、戦国期豊後国のキリスト教文化や南蛮貿易の様子を伝えます。

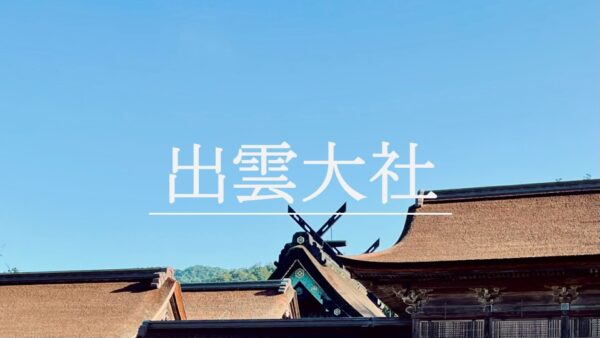

出雲大社|オオクニヌシはどんな神様?古事記に隠された国譲りの真実

出雲大社は島根県出雲市にある遺跡。オオクニヌシ(オオアナムチ)の神を祀り、古事記の国譲り神話とゆかりのある神社です。奈良時代に出雲大社の神職を務めた出雲国造一族は、風土記の編纂も行いました。

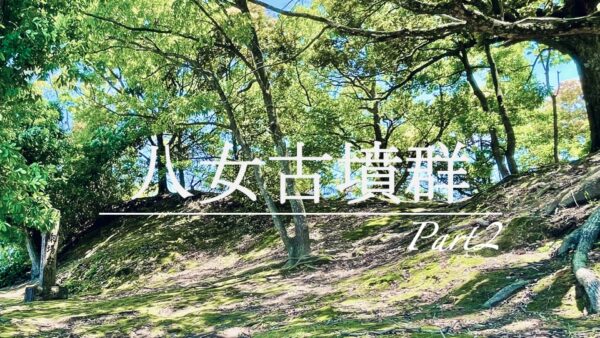

乗場古墳|筑紫君一族の墓、八女古墳群を歩く【Part2 八女群・吉田小群】

八女古墳群は福岡県八女市にある国史跡。八女丘陵に築かれた岩戸山古墳や乗場古墳などから構成されます。古墳時代中・後期における筑紫君一族ゆかりの古墳群です。

岡田山1号古墳|"額田部臣"銘の大刀が出土!ヤマト王権の氏姓制・部民制とは?

岡田山1号古墳は島根県松江市にある国史跡。古墳時代後期に築かれた前方後方墳です。「額田部臣」の銘文をもつ大刀が出土しました。この出土品からヤマト政権における氏姓制と部民制の実態が分かってきました。