東大寺南大門|大仏様の巨大な門 南都焼討から東大寺復興まで

平家によって焼き討ちされた南都・東大寺

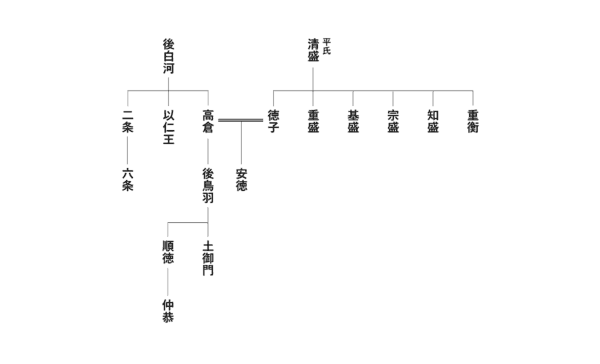

鎌倉幕府成立のきっかけとなる「治承・寿永(じしょう・じゅえい)の内乱」は、以仁王の挙兵から始まります。以仁王(もちひとおう)は後白河法皇の皇子でしたが、弟の高倉天皇が安徳天皇に譲位したことで自身が即位する可能性が潰えたために、安徳天皇を擁立する平清盛の打倒に踏み切ったと言われます。

しかしこの頃、平清盛に反感を持っていたのは以仁王だけではありませんでした。奈良や京都の伝統的な有力寺院は各地に荘園を持っていましたが、平家の権勢が強まるのにともなってこれらの荘園を平氏一門に奪われていました。特に、東大寺・興福寺のほぼ支配下にあった大和国にも平家の手が伸びてきていたことで、平氏と東大寺・興福寺は一触即発の状況にあったのです。

こういった状況の中で以仁王が挙兵したことで、各地で反平家勢力による反乱が勃発し、東大寺・興福寺も蜂起しました。この頃の有力寺院は荘園の争奪のために武家勢力と対抗できる独自の武力を持っており、これを「僧兵」とか「大衆(だいしゅ)」と呼びます。

東大寺・興福寺大衆の反乱を鎮圧するために出兵したのは、平清盛の五男である平重衡です。重衡は南山城から攻め入り、奈良坂での防戦を突破して大和国への侵入に成功します。このときの戦闘行為で放たれた火は、風向きの影響もあって今の近鉄奈良駅を中心として広範囲に広がり、大衆もろとも東大寺と興福寺を焼き尽くしました。東大寺は一部の堂宇を除き、ほぼすべてが灰燼と化し、大仏殿はおろか大仏さえも焼け落ちてしまいます。これが世にいう「南都焼討」です。1180年12月のことでした。

南大門の再建と金剛力士像の造立

この南都焼討は、ときの貴族たちに「父母を失うよりも悲しい」と言わしめるほど悲惨な事件でした。東大寺は奈良時代に国家安寧を願って聖武天皇によって建立された寺院でもあり、朝廷にとっては鎮護国家の根本となる寺院です。長引く内乱と発生したばかりの飢饉による民衆の不安を和らげるためにも、1181年、後白河法皇は東大寺の復興を開始しました。

この復興事業の責任者となったのは宋に渡った経験もある重源(ちょうげん)という僧侶です。重源は各地を回って勧進を行い(寄付を募り)、大仏殿と大仏、南大門などの再建を実現しました。このときに再建され、いまもなお現存しているのが南大門です。(大仏殿と大仏は戦国時代に再び焼失)

外観は屋根が二重にある二重門です。通常、二重門は下層と上層で別々の木材を使いますが、東大寺南大門では下から上まで一本の木材で構築する「通柱(とおしばしら)」です。長さ19mの柱を18本使っています。

巨大な屋根を支えるためには柱だけでなく組物が必要ですが、東大寺南大門では六手先もある組物を使っています。この組物は柱に穴をあけてそこに肘木を挿し込んで構築しているため「挿肘木(さしひじき)」と呼びます。

組物を構成する肘木は柱に挿し込む「挿肘木」からなる。三手目と六手目が支える肘木の木鼻は括込みが施されているのも大仏様の特徴。

組物は通肘木(とおしひじき)によって水平方向に連結され、構造を強化する必要があります。東大寺南大門の通肘木は3手目と5手目の肘木に乗っていて、空中に浮かんでいるようにも見え、水平方向の美しさを演出しています。

重源は宋に渡ったときに最新の建築様式を学び、日本に持ち帰っていました。東大寺の再建ではこの知識がとても役立ちました。新しい様式が表れているのが門の内部です。上を見上げると、天井が張られていないのが分かります。これまでの建築様式では天井を張り、建築部材を見せないことが美しい建築とされていましたが、東大寺南大門ではあえて部材を丸見えにし、構造の力強さや木材自体の美しさを感じられるようにしています。

また、屋根の瓦を支える垂木(たるき)は、隅の部分で扇の骨のように斜めに配置されています。これは扇垂木(おおぎたるき)」と言い、屋根の荷重を隅でもしっかり支えるために新しく取り入れられた技術です。扇垂木は一方で外から見たときに垂木の木口が均一に配置されず美しさを損なうので、垂木の先端に「鼻隠(はなかくし)」をつけて隠しています。

これらの最新様式は、大仏殿などの巨大な建築物を建てることを想定した技術です。かつては「天竺様(てんじくよう)」と呼ばれていましたが、天竺(インド)とは無関係なので、いまでは「大仏様(だいぶつよう)」と呼ばれています。大仏様では、規格化されかつ少ない部材で建築物を建てることができ、作業の効率化とコストの削減が実現できました。内乱と飢饉にあえぐ当時の日本で巨大な構造物を建てるためには必要不可欠な技術だったのです。しかし、これ以降、大規模な建築は時代のニーズに合わなかったため、大仏様は普及しませんでした。

南大門の総仕上げは、門内部の左右の枠内に安置される金剛力士像の造立です。これは運慶・快慶という二人の仏師による優れた指導のもとに製作されました。造仏には多数の工人が関わって一挙に仕上げたため、着工からわずか68日で完成したそうです。

ちなみに東大寺復興の総仕上げとして建立された南大門は、実は平重衡による焼討のときに焼失したものではなく、平安時代の中期には倒壊していました。長らく再建されずのままだったものが大仏殿とともに再建されたのです。大仏殿が戦国時代に再び焼失した一方で、南大門と金剛力士像はこのときに建立・造立されたものが現存し国宝に指定されています。門北面に安置されている二体の獅子像(重要文化財)もこのときに造られたものです。東大寺南大門がまとう空気はまさに鎌倉時代当時のままなのです。

東大寺再建とともに移り変わる鎌倉前期の権力者

こうして金剛力士像が南大門に安置されて完了した東大寺の再建ですが、復興事業の時々に行われた法会の出席者の顔ぶれを見ると、鎌倉時代前期の権力者の移り変わりが見て取れます。

そもそも東大寺の復興事業は、1181年に平清盛が没したことから開始されました。平家は清盛という支柱を失いにわかに衰えを見せ、1184年の「一の谷の合戦」では源頼朝の軍に壊滅的な打撃を受け、南都焼討の平重衡も興福寺大衆に引き渡されて斬首されました。そして1185年に平家は滅びます。この年、大仏のお披露目があり、開眼供養には後白河法皇が出席しました。この供養では後白河法皇自らが高い足場に登り開眼を行ったそうです。平家の独裁が終わり、法皇を中心とする朝廷が権力を取り戻したことを象徴するかのようでした。

平家討伐の立役者である源頼朝も奥州藤原氏を滅ぼすなど、東国の支配権を固めながら東大寺復興を強力に援助し、1190年には大仏殿の上棟が行われます。こうした中、1192年に後白河法皇が死去したため、1195年の大仏殿落慶供養には後鳥羽天皇と源頼朝が並んで出席しました。この頃には頼朝の支配は西国にも及び、この強大な武士政権とどう渡り合っていくかが後鳥羽天皇にとっての課題でした。

しかし、そんな頼朝も南大門が上棟した1199年に死去。鎌倉幕府は後継者問題に直面し、その間隙を縫って台頭した北条氏が幕政を仕切るようになります。1203年に金剛力士像が安置され、完成なった東大寺の総供養には後鳥羽上皇が出席しました。後鳥羽はこの5年前に土御門に譲位しており、このあと土御門→順徳→仲恭の三代の天皇のうえで上皇として君臨しつづけ、やがて鎌倉幕府の北条氏に対して承久の乱を仕掛けることになります。

基本情報

- 指定:国史跡「東大寺旧境内」、世界遺産「古都奈良の文化財」

- 住所:奈良県奈良市雑司町

- 施設:東大寺(外部サイト)