石舞台古墳|巨大石室をもつ屈指の終末期古墳。寺院の始まりは古墳の終わり?

飛鳥時代の始まりと古墳時代の終わり

592年、額田部皇女(推古天皇)が即位しました。推古天皇の最初の宮となる豊浦宮(とゆらのみや)はいまの向原寺地内にあったと想定されています。ここは厳密には飛鳥の地に含まれませんが、推古天皇以降は政治の中心地が飛鳥に移ることから「飛鳥時代」と呼びます。

参考記事

古代宮都|王宮・王都を徹底解説!史跡と模型で見る、日本の都の移り変わり

初めて飛鳥の地に王宮を築いた推古天皇の時代以降、日本は古代国家としての歩みを始めます。その後、藤原宮・平城宮・平安宮と発展しながら日本は古代国家として成長し、同時に王都も拡大していきました。飛鳥時代から平安時代まで宮都の変遷を辿りながら、古代日本の歴史を概観します。

推古天皇の時代で特筆すべき政策は、遣隋使の開始です。中国は長らく南北朝時代にあり、倭(日本)と中国とは100年もの長きにわたり公式な外交が途絶えていました。589年に隋によって中国統一がなされたのを機に、推古天皇は正式な遣使を送ることにしたのです。隋の進んだ国家制度を目の当たりにした日本は、急ピッチで国家としての威容を整えていきます。こうして進められた諸施策が冠位十二階や十七条憲法の制定なのです。日本は中央集権国家を目指して歩み始めました。

古墳時代から飛鳥時代に変わり古代国家として歩み始めたとは言え、古墳の築造が廃れたわけではありません。依然として大規模な墳墓は造られ続けました。しかしその形状は、"前方後円墳"に代わって"円墳"や"方墳"が中心となっていきます。飛鳥時代に入って築かれた古墳は、特に「終末期古墳」と呼ばれ区別されています。

代表的な"終末期古墳"、石舞台古墳

この終末期古墳を代表するのが石舞台古墳です。飛鳥川のほとり、島庄に位置します。一辺50mの方墳で、7世紀初頭に築造されました。前方後円墳にすると小さな部類に思えますが、当時の方墳では最大規模です。

近くの展望台から眺めると方墳であることが分かりやすい。二段築成と想定されている。上円下方墳との説も。周囲には濠が巡る。

墳丘の中央には、巨大な横穴式石室が頭を見せています。もともとは2段の方墳でしたが、上段の盛り土が失われ、いまでは石室の天井石がむき出しになっているのです。石材は飛鳥の地で採石されたトーナル岩(花崗岩の一種)で、2つの天井石のうち南側のものは77トンの重さがあります。

写真左手の天井石は64トン、右手は77トンもあるという。全体では2300トンの石材が用いられている。

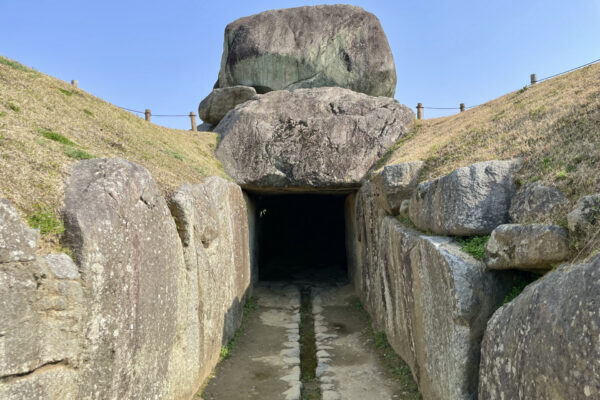

石室は羨道と玄室からなり、全長は18mもあります。水を抜くための排水溝も丁寧に作られていました。

羨道の長さは11m。床面中央の溝は石室内部の排水ために設けられたもの。

玄室の奥行きは7m。床面には人頭大の礫が敷かれている。

玄室の高さは14mもあります。あまり加工されていない石材が使われていますが、およそ30個の巨石を積み上げた石室はいまでも安定を保っています。

のちの古墳のような切石は使われていないが、これだけ多くの巨石を崩れることなく積み上げるためには高い技術力を要した。

内部には石棺や多量の副葬品があったでしょうが、すべて失われているため遺体の埋葬状況は定かではありません。石舞台古墳の周濠外には、安置されていたものを想定して、実寸の家型石棺が製作・展示されています。

石室内部から出土した凝灰岩をもとに想定復元された。

仏教普及の立役者、蘇我馬子

石舞台古墳の被葬者として有力な候補が蘇我馬子です。飛鳥時代前半の有力豪族であり、推古天皇の叔父にもあたります。推古天皇や厩戸皇子とともに日本を古代国家へと押し上げた功労者でした。遣隋使の派遣や冠位十二階の制定などの推古天皇時代の主要政策は、馬子の主導によるものだと考える説もあります。

蘇我馬子は、政治体制を整えただけでなく仏教の普及にも多大な功績を残しました。日本で最初に本格的な仏教寺院を建立したのは馬子であり、その寺院が飛鳥寺です。飛鳥寺は飛鳥の地の中心部に建立され、飛鳥時代をとおして政治・文化の拠点となっていきます。飛鳥寺中央の仏塔心礎に埋納された宝飾品は、これまで古墳に副葬されてきたものばかりでした。

参考記事

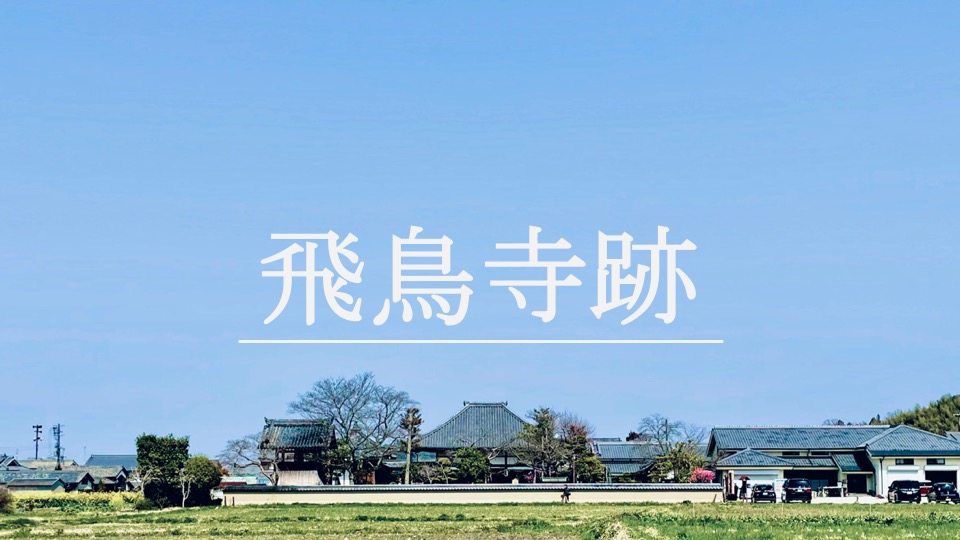

飛鳥寺跡|日本最古の寺院跡。幻の一塔三金堂に仏教受容の苦難を思う。

飛鳥寺跡は奈良県高市郡にある国史跡。飛鳥時代に蘇我馬子によって建立された日本最古の寺院で、一塔三金堂の伽藍配置をとっていました。現本堂に安置された飛鳥大仏は飛鳥寺創建時に造立されたもので、いまも飛鳥時代と同じ位置に鎮座しています。

一般的に飛鳥時代は、天皇や豪族たちが経済力やエネルギーの投下先を古墳から寺院の造営へ切り替えた時代だと言われます。しかし実際には、蘇我馬子の他にも、古墳と寺院の両方を造った皇族・豪族は多く、「古墳の代わりに寺院を建立した」とは言い過ぎかもしれません。

飛鳥時代をとおして仏教思想は政治・文化・生活など多方面に影響を与えながら普及していきました。その一方で古墳の築造は続き、やがて美しい切り石を用いた石室が現れるなど進化を続けたのです。

参考記事

文殊院西古墳は奈良県桜井市にある特別史跡。阿部丘陵に築かれた古墳で、切石造りの精美な横穴式石室を持っています。周辺には谷首古墳や艸墓古墳などもあり、飛鳥時代に築かれた終末期古墳を巡ることができます。

基本情報

- 指定:特別史跡「石舞台古墳」

- 住所:奈良県明日香村島庄

旧記事

石舞台古墳|蘇我馬子の墓か。巨大な横穴式石室に眠る者はどんな人物?

石舞台古墳は奈良県明日香村にある特別史跡。飛鳥時代に活躍した蘇我馬子の墓と見られています。天皇陵にも匹敵する巨大な方墳と露出した石室天井石は蘇我馬子の生涯を象徴しているかのようです。