建長寺|北条時頼が建立した禅寺。時宗に継承される得宗専制政治とは?

北条時頼から始まる得宗専制

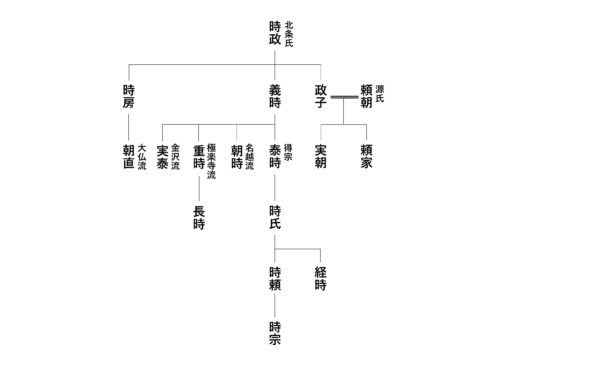

鎌倉幕府を開設した源頼朝から始まり3代目の実朝で絶えてしまった源将軍家に代わり、幕府の実権を握ったのは伊豆の地方豪族に過ぎなかった北条氏です。将軍家の外戚として力を蓄え始めた北条氏は有力御家人の和田氏が滅んだのを機に幕政のトップに躍り出ます。この和田合戦で活躍した北条義時は、鎌倉中心部から北西側の出入り口にあたる山ノ内(現在の北鎌倉駅周辺)に巨大な所領をもらいうけました。

その後、北条義時からは「得宗」と呼ばれる嫡流とそのほか様々な庶流が分派し、「執権」と呼ばれる幕政の最高統括者を北条氏一門から輩出する執権政治の時代に入ります。この執権職は義時→泰時→経時→時頼と、主に得宗家を中心に継承されていきました。

しかし、得宗家への権力集中を快く思わない北条家庶流や有力御家人たちも増えていきました。1246年に20歳で執権に就任した北条時頼は、彼ら「反得宗家」勢力を粛正していきます。特に、1247年に起こった宝治合戦では開幕以来の有力御家人だった三浦氏と千葉氏を滅ぼし、北条得宗家は独占的地位を確立することができました。

北条時頼には1251年に嫡男の時宗が生まれていましたが、1256年に時頼が辞任するときには時宗はまだ幼かったため、いったん中継ぎとして庶流の北条長時に執権職を移しました。しかし実権は時頼が握り続けたために、執権職は有名無実のものとなり、やがて執権(幕府の役職)とは関係なく得宗(北条氏の嫡流)が権力を掌握する時代へと移り変わっていきます。これを「得宗専制」と言います。

自己への権力集中ばかりを図ったかに見える北条時頼ですが、北条氏の中でも名君として高く評価されている人物です。執権職に就いていたときには大叔父の重時を連署(2人目の執権)に任命して協働体制を敷き北条氏内部の融和を図るとともに、引付衆など新たな機関を設置して裁判の迅速化に取り組みました。30歳で執権職を退いて出家したあとは身をやつして諸国を遍歴したという逸話も残っており、地方の実情を見聞して公正な政治を志した時頼の政治姿勢の一端を示しているとも言われます。

時頼は、執権に在職中から禅宗に深く帰依し、京都に来ていた南宋の禅僧・蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)を鎌倉に招いて交流を重ねました。1253年には父・泰時の邸宅跡を建長寺に改築し、蘭渓道隆を初代住持とします。

日本最初期の禅寺・建長寺

建長寺は臨済宗の禅寺です。臨済宗と言えば、栄西(ようさい)が宋に渡って学び日本に持ち帰った鎌倉新仏教ですが、実は栄西が持ち帰ったのは臨済宗の一派「黄龍(おうりゅう)派」でした。臨済宗には、「楊岐(ようぎ)派」というもう一つの大流派があり、栄西以降に様々な僧侶が日本に伝来した臨済宗はすべて楊岐派です。その内の一人が蘭渓道隆でした。

この蘭渓道隆を初代住持とする建長寺は、純粋な禅宗寺院として建立された最初期の事例になります。禅宗寺院の特徴は総門・三門・仏殿・法堂・方丈が一直線に並ぶ配置ですが、建長寺は狭い谷間を埋めるように建立されているため、当初から地形にそって総門・三門は、仏殿・法堂・方丈の軸線から少しだけずれていました。

しかし、中心堂宇の位置関係は当時からあまり変わっておらず、仏殿と法堂(はっとう)が前後に並ぶ光景は当時の面影を残しているそうです。

手前(右)が仏殿、奥(左)が法堂。

方丈は法堂の真後ろにあったようですが、現在は右後ろにずれています。方丈は住持が居所とする建物でした。

左奥が方丈。右手の入母屋造二層の堂宇が法堂。

方丈の後ろには初代住持・蘭渓道隆が作庭した池泉庭園がありました。現在も平成15年に復元された庭園が広がります。

現在の堂宇の多くは江戸時代のものですが、唯一創建時のものが三門の傍らにある梵鐘です。1255年に鋳造されたもので、蘭渓道隆による銘文中には日本で初例となる「禅寺」の語が記されています。

北条時宗が直面する東アジア情勢

ところで、蘭渓道隆はなぜはるばる南宋から日本に来たのでしょうか。それはこの時期、南宋が北からモンゴル帝国の侵略を受けていたためです。日本で布教を行う目的も確かにあったでしょうが、南宋とモンゴル帝国との戦火を避ける意味も大きかったことでしょう。蘭渓道隆だけでなく、建長寺2代目住持の兀庵普寧(ごったんふねい)も、3代目の大休正念(だいきゅうしょうねん)も、5代目の無学祖元(むがくそげん)もみな南宋から来日した渡来僧でした。(4代目は蘭渓道隆が再任)

蘭渓道隆が南宋から持ち寄った種子を手づから蒔いたと伝わる。

日本と南宋との間で僧侶の行き来があったということは、両国の間には非公式にしろ外交があったということです。モンゴル帝国は南宋を攻めるにあたり、日本と南宋の連携を絶つため1268年に日本の服属を求める国書を持たせて使者を送りました。これはやがて「元寇」として文永の役(1274年)につながるのですが、この中世最大の国難に対処するのは、父・北条時頼から得宗家を引き継いで執権に就任する北条時宗になります。

モンゴル帝国は1279年に南宋を滅ぼしたことで、南宋と日本との通商ルートを握り、弘安の役(1281年)以降は南宋から使者を送り、服属を迫ってきました。その使者の一人が禅僧の一山一寧(いっさんいちねい)です。来日した彼は幕府によって一度は監禁されてしまいますが、名僧としての徳は素晴らしく、やがて建長寺の10代目の住持に迎えられました。総門に掲げられた扁額は彼が揮毫したものと伝わります。

基本情報

- 指定:国史跡「建長寺境内」「建長寺庭園」

- 住所:神奈川県鎌倉市山ノ内

- 施設:建長寺(外部サイト)