称名寺|金沢流北条氏の菩提寺。金沢貞顕が経験した鎌倉幕府の最期

金沢流北条氏とは?

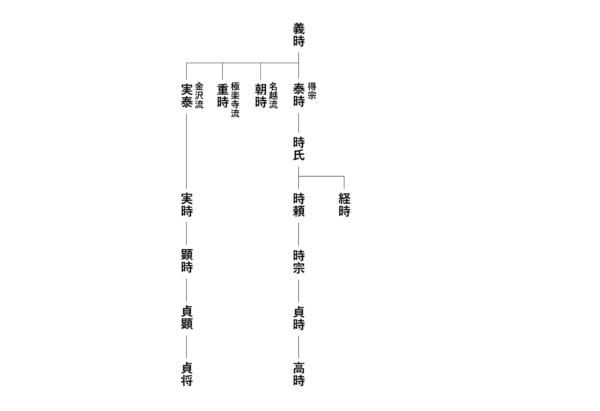

北条氏繁栄の礎を築いた北条義時には多くの息子がいました。その中で嫡流を継いだのが、北条泰時です。泰時の一族は北条家の嫡流を示す「得宗」と呼ばれ、その子孫は執権(政所と侍所の責任者)に就任していきます。執権に就任した泰時は弟の実泰に所領として六浦荘(むつらのしょう)を与えました。六浦荘は今の横浜市金沢区(かなざわ)にあたり、荘内にある金沢村(かねさわ)に実泰は御所を築きます。こうして北条実泰の一族は「金沢流北条氏」と呼ばれるようになりました。

金沢実泰は、北条泰時から深く信頼されていましたが、病により若くして出家し、家督を息子の実時に譲ります。金沢実時は好学だったため、コツコツと書物を集めていました。この蔵書群は金沢村の御所の隣に保管され、のちに「金沢文庫」と呼ばれるようになります。また、1258年頃には御所内に小さな阿弥陀堂を建立し、阿弥陀像を祀りました。これが称名寺の始まりです。

金沢実時の子である顕時は得宗の北条貞時から重用され、以降、金沢流北条氏が幕府要職に就くようになります。顕時も父に似て好学であり、1301年に没するまでの間に金沢文庫の充実を図りました。

金沢顕時の子の貞顕は、1302年に六波羅探題の長官として京都に赴任します。約7年間を京都で過ごした貞顕は朝廷の公家たちと交流を深め、多くの書物を金沢文庫に加えました。1309年に鎌倉に戻った貞顕はその後も幕府要職を歴任し、1315年には連署にまで昇りました。

「史跡」称名寺と「国宝」金沢文庫文書

京都から戻った金沢貞顕は1314年頃から称名寺を改修し、現在につながる伽藍を整備しました。このときに仁王門、庭園、金堂、講堂などが造営されます。当時の堂宇は残っていませんが、仁王門の金剛力士像は伽藍の完成に合わせた1323年の造りだと判明しています。

仁王門を過ぎると目の前には浄土式庭園が広がります。梵字のアの形をしていることから「阿字ヶ池」とも呼ばれ、1320年前後に造られたと見られます。室町時代以降長らく荒廃していましたが、昭和末期に鎌倉時代の絵図をもとに復元したものがいまの庭園です。金沢貞顕は庭師に細かい点にまで指示を与えるなど、作庭には特に力を入れました。池の北西側に美女石を呼ばれる景石が残っています。

平橋を渡った北側には小ぶりの梵鐘があります。これは金沢実時が鋳造し、1301年に顕時が改鋳したものです。鎌倉末期の絵図によると、もとは池の南側にありましたが、いつしか北側に移されたようです。金沢八景の1つ「称名晩鐘(しょうみょうのばんしょう)」とはこの鐘の音のことです。

称名寺の本尊の変遷は、実時の阿弥陀像、顕時の弥勒像、貞顕の釈迦像と変遷したようです。実時の阿弥陀像が祀られた阿弥陀堂跡地は庭園西側で少し高台になった広場です。鎌倉時代末期や南北朝期の絵図によると、金堂の背後には講堂があり、そこに顕時が1277〜78年頃に造立した弥勒像が安置されていたようです。いまの金堂にはこの弥勒像が安置されているので、もと講堂の堂宇が南側に移築されいまの金堂となったのかもしれません。1308年に貞顕によって造立された釈迦像は、金堂の右手にあるいまの釈迦堂に安置されています。

境内西側奥の方には、金沢顕時と金沢貞顕の親子の墓があります。看板と標識がちぐはぐで分かりにくいのですが、向かって左手が子・貞顕の墓で、右手が父・顕時の墓です。なぜこのことが分かったかというと、右手の墓の方がより古い様式を示す五輪塔だからです。さらに右の墓からは骨壺が出てきたために、顕時の墓と確定しました。あとで説明しますが、貞顕の墓には彼の遺骨が納められるはずがないからです。貞顕の墓とされる五輪塔は、誰かが彼の死を偲んで父親の墓に似せて作ったものでしょうか。

これら墓の脇には、崖の向こう側の谷に繋がる隧道があります。隧道の先には、実時・顕時・貞顕の収集による書物が保管された金沢文庫がありました。現在の通路となっている隧道は平成になって掘られたものですが、その横に鎌倉時代のものが残っています。

隧道の向こう側が金沢文庫。現在は通行不可になっている。

金沢文庫側から見た図。発掘時の様子を復元したもの。隧道には板扉が付いていた。

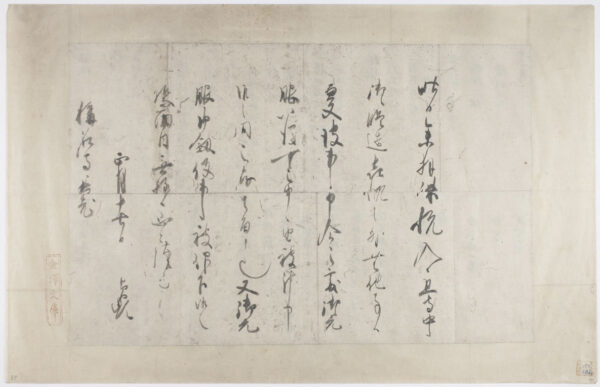

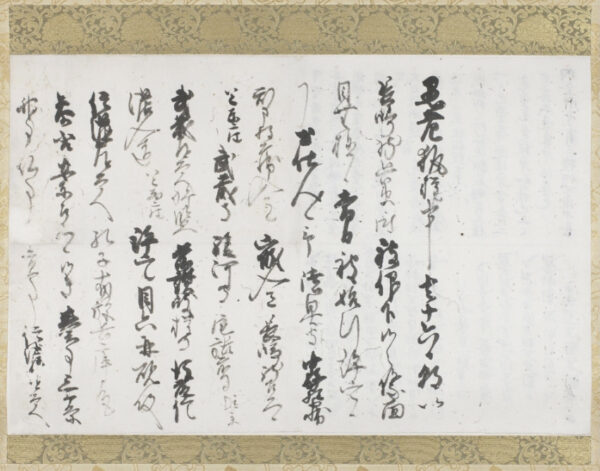

金沢文庫には多くの仏典も保管されていました。しかも、その裏紙には金沢貞顕など鎌倉時代末期の主要人物たちによる書状が残っていたのです。この紙背文書は鎌倉時代末期の政情を記すとても貴重なものとして、国宝に指定されています。

鎌倉幕府の最期

京都から鎌倉に戻ったばかりの金沢貞顕は、得宗である北条高時の元服に立ち会いました。貞顕はこの儀式で御剣役(みつるぎやく。儀式で用いる剣を持って高時に随行し、進行の助言をする役)を務め、高時の成人を心から喜んでいます。1316年に高時は執権に就任し、貞顕は連署として留任することなりました。

しかし、北条高時は病弱だったこともあり、政務の大半は貞顕が見ていたようです。高時は1326年に執権を辞任し、出家します。貞顕も一緒に出家したいと申し出ましたが、逆に高時に代わって執権就任を打診されます。貞顕は困惑しつつもこの依頼を承諾しました。

しかし、金沢貞顕の執権就任を快く思わない御家人たちが貞顕を暗殺するという噂がささやかれるようになりました。そのため貞顕は執権在職わずか10日で、あっけなく辞任するに至ります。このあと執権に就いたのは北条氏庶流の赤橋守時という人物です。彼が鎌倉幕府最後の執権となりました。

ところで、このときの鎌倉幕府「将軍」は守邦親王が就いていました。彼は1308年から将軍職にあった皇族将軍です。鎌倉時代で最も長い期間を将軍として在任しました。しかし、在任中の動向はあまり分かっていません。守邦親王は喫茶をとても好んだようで、将軍のために京都から茶を取り寄せるための金沢貞顕書状が残っています。

1333年の幕府滅亡の瞬間。新田義貞の軍勢が鎌倉を包囲したとき、鎌倉幕府方の武士が馳せ参じたのは、将軍の守邦親王のもとでも、執権の赤橋守時のもとでもありませんでした。すでに出家していた得宗の北条高時のもとだったのです。そして、高時の自刃にあわせて集まった者たちもみな自害しました。連座した人数は800人を超えたと言われます。北条氏得宗家の求心力は幕府滅亡の時まで衰えてはいなかったのです。金沢貞顕も高時とともに自害しました。このとき貞顕の遺骨はどこかに散逸してしまったのか、称名寺の墓に納骨されることはありませんでした。

基本情報

- 指定:国史跡「称名寺境内」

- 住所:神奈川県横浜市金沢区金沢町

- 施設:神奈川県立金沢文庫(外部サイト)