称名寺|金沢流北条氏の菩提寺。金沢貞顕が経験した鎌倉幕府の最期

称名寺の歴史と見どころ|神奈川県横浜市にある国史跡。鎌倉時代に金沢流北条氏によって創建された律宗寺院です。金沢貞顕のときに庭園など大規模な伽藍が整備されました。金沢北条氏が収集した金沢文庫とともに見つかった古文書には、滅亡に向かう鎌倉幕府の最期が記されていました。

円覚寺|北条時宗による禅寺。貞時から変わりゆく鎌倉時代後期の得宗専制

円覚寺(境内)の歴史と見どころ|神奈川県横浜市にある国史跡。鎌倉時代後期に北条時宗が築いた禅宗寺院です。強固な得宗専制で蒙古襲来(元寇)を乗り越えた時宗が、戦争で亡くなった者たちの菩提を弔うために建立しました。寺の梵鐘は息子・貞時の鋳造です。時宗から貞時に引き継がれた得宗専制は御内人や内管領が支配する体制へと移り変わって行きました。

建長寺|北条時頼が建立した禅寺。時宗に継承される得宗専制政治とは?

建長寺の歴史と見どころ|神奈川県鎌倉市にある国史跡。鎌倉時代中期に執権・北条時頼によって建立された禅宗寺院です。初代住持は南宋からの渡来僧・蘭渓道隆。法堂と仏殿の並びは創建時の趣を残すとともに、蘭渓道隆の作庭と伝わる庭園が復元されています。

朝夷奈切通|鎌倉七口の1つで高さ18mの大切通。北条泰時から始まる鎌倉中期

朝夷奈切通の歴史と見どころ|神奈川県鎌倉市・横浜市にある国史跡。鎌倉時代に北条泰時によって開削された切通です。鎌倉七口の1つで、鎌倉市中と六浦港を結ぶ重要なルートとして1241年から工事が始まりました。高さ10mにも及ぶ切通壁面は鎌倉時代の面影を色濃く残しています。

鶴岡八幡宮|鎌倉幕府を象徴する神社。源頼朝はなぜ"鎌倉殿"になれたのか?

鶴岡八幡宮の歴史と見どころ|神奈川県鎌倉市にある国史跡。鎌倉時代に源頼朝が現在の地に遷座しました。参道である若宮大路には今でも段葛が残っているほか、境内の西隣には鎌倉殿3代の大倉御所跡があり、その裏手の山には頼朝の墓所とされる法華堂跡があります。

綿貫観音山古墳|東国最大の横穴石室。国宝の副葬品が示す朝鮮半島との関係

綿貫観音山古墳は群馬県高崎市にある国史跡。古墳時代後期後半に築造された前方後円墳です。巨大な横穴式石室からは水瓶や冑などの優れた副葬品が発見されました。これらは中国や朝鮮半島に類似品が見られ、古墳被葬者の勢力を物語るだけでなく朝鮮半島との繋がりをも示唆しています。

大室古墳群|東国最初の横穴石室 群馬"上野国"で取り入れられた理由

大室古墳群は群馬県前橋市にある国史跡。古墳時代後期に築かれた前二子古墳、中二子古墳、後二子古墳、小二子古墳の4基の前方後円墳からなる古墳群です。前二子古墳では畿内発祥の横穴式石室がいち早く採用されており、この地の首長とヤマト王権との密接なつながりを示します。

保渡田古墳群|前方後円墳の祭祀とは?6千基の埴輪が並ぶ八幡塚古墳

保渡田古墳群は群馬県高崎市にある国史跡。古墳時代中期後半に連続して築かれた二子山古墳、八幡塚古墳、薬師塚古墳から成っています。八幡塚古墳からは大量の円筒埴輪や形象埴輪が出土し、古墳上で行われた埴輪祭祀について明らかになりました。

多胡碑|奈良時代の地方官人"郡司"ってどんな仕事?【上野三碑で学ぶ】

多胡碑は群馬県高崎市にある特別史跡。奈良時代に立てられた石碑です。碑文には、上野国多胡郡が711年に建郡された内容が記されており、奈良時代の郡司を務める人々の想いをうかがい知ることができます。

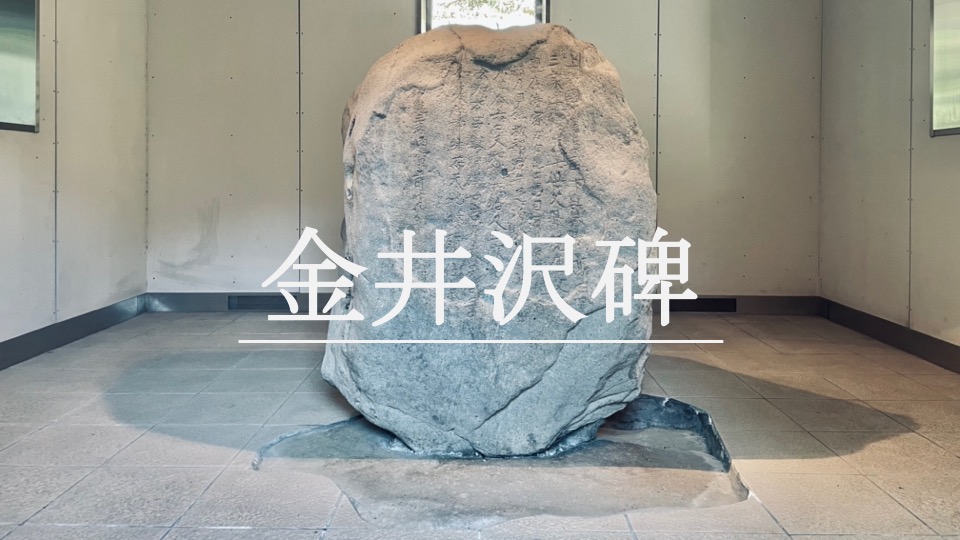

金井沢碑|評と郡?コオリにはどんな人が住んでいた?【上野三碑で学ぶ】

金井沢碑は群馬県高崎市にある特別史跡。奈良時代に立てられた石碑です。碑文には、上野国群馬郡の三家一族が仏の教えにより繁栄を祈る内容が記されており、奈良時代のコオリ(郡)に住まう人々の想いをうかがい知ることができます。

山上碑|強国"毛野"に置かれた屯倉ミヤケとは?【上野三碑で学ぶ】

山上碑は群馬県高崎市にある特別史跡。飛鳥時代に立てられた石碑です。碑文には、放光寺の僧・長利が、屯倉(ミヤケ)の管理を担った一族を顕彰する内容が記されており、古墳時代のミヤケ制度に関わる人々の想いをうかがい知ることができます。

岩宿遺跡|岩宿博物館で見る、日本列島における旧石器の変遷

岩宿遺跡は群馬県みどり市にある国史跡。後期旧石器時代の遺跡です。ここで発見された石器によって日本にも旧石器時代があったことが証明されました。