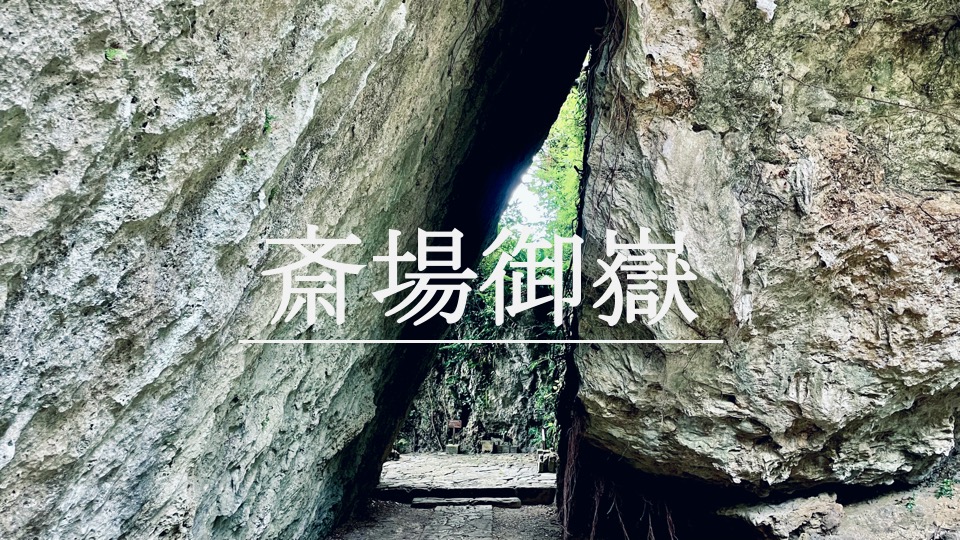

斎場御嶽|第二尚氏時代の祭祀空間。尚真が整備した琉球国の神女組織とは?

斎場御嶽の歴史と見どころ|沖縄県南城市にある国史跡・世界遺産。琉球国における最高位の祭祀遺跡です。第二尚氏時代に整備された神女組織によって聞得大君の御新下りが行われました。琉球石灰岩が織りなす神聖な空間では古くから太陽信仰が行われていたと見られています。

玉陵|第二尚氏歴代国王の陵墓。琉球石灰岩の巨大な墓に眠る王族たち

玉陵の歴史と見どころ|沖縄県那覇市にある国史跡・世界遺産。1501年に尚真によって築かれた王墓です。第二尚氏歴代の国王とその親族たちが葬られています。琉球石灰岩によって築かれた墓域は国宝にも指定。外郭に建立された「玉陵の碑文」には第二尚氏の謎を紐解く手がかりが刻まれています。

今帰仁城|琉球"三山時代"の山北王の城塞。本州より100年早い石垣の城とは?

今帰仁城の歴史と見どころ|沖縄県今帰仁村にある国史跡・世界遺産。三山時代の山北王の城塞です。古期石灰岩による野面積みの石垣は総延長1.5kmにも及び、沖縄屈指の名城と名高い。大小様々な郭で複雑に構成され、尚巴志の軍と激戦を繰り広げたと伝わる。

上野原遺跡|縄文時代早期の集落。日本列島最初の定住生活はどのように始まった?

上野原遺跡の歴史と見どころ|鹿児島県霧島市にある国史跡。縄文時代早期の集落跡で、日本列島で最初に定住生活が行われた九州南部を代表する遺跡です。竪穴住居跡のほか、集石遺構や連結土坑など、調理用の特殊な遺構が見つかりました。爪型線条紋土器をはじめとする出土物は国重文に指定されています。

福井洞窟|旧石器時代の居住地跡。縄文時代へ移り変わる生活形態とは?

福井洞窟の歴史と見どころ|長崎県佐世保市にある特別史跡。後期旧石器時代から縄文時代草創期にかけての岩陰遺跡です。福井川の侵食によって形成された岩陰を住居とした跡で、石器や土器などが出土しました。国重文の出土品からは、旧石器時代から縄文時代への過渡期の様子が分かります。

元寇防塁|蒙古襲来を防いだ石築地!元寇後に御家人はどう変わった?

元寇防塁の歴史と見どころ|福岡県福岡市にある国史跡。鎌倉時代後半の元寇(蒙古襲来)に備えて築かれた石築地です。御家人役として九州各国の御家人が築造し、推定総延長は20kmに及びます。各地の防塁跡には御家人が各々の工法で築造した様子が現れています。

鷹島神崎遺跡|松浦市埋蔵文化財センターで見る、蒙古襲来"元寇"

鷹島神崎遺跡の歴史と見どころ|長崎県松浦市にある国史跡。鎌倉時代中期に起こった弘安の役の戦場跡です。モンゴル帝国が日本に侵攻した際に沈没した軍船やモンゴル軍の遺物が出土し、松浦市埋蔵文化財センターに展示されています。

大友氏遺跡|宗麟(義鎮)の館跡庭園。キリシタン大名の壮絶な生涯とは?

大友氏遺跡は大分県大分市にある国史跡。戦国時代に北部九州を支配した大友義鎮(宗麟)の館跡や庭園遺構です。周辺から出土した遺物とともに、戦国期豊後国のキリスト教文化や南蛮貿易の様子を伝えます。

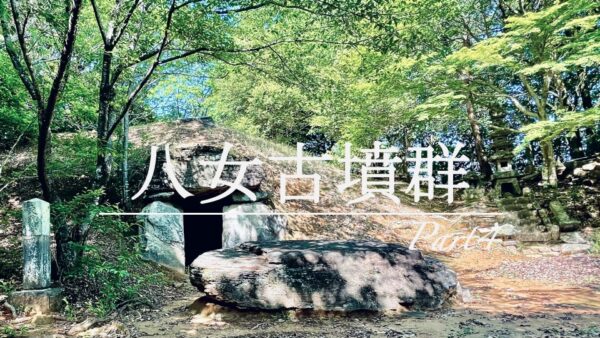

童男山古墳|筑紫君一族の墓、八女古墳群を歩く【Part4 八女群・童男山小群】

八女古墳群は福岡県八女市にある県史跡。童男山古墳などから構成されます。古墳時代後期における筑紫君一族ゆかりの古墳群です。

丸山古墳|筑紫君一族の墓、八女古墳群を歩く【Part3 八女群・釘崎小群&立山山小群】

八女古墳群は福岡県八女市にある国史跡。八女丘陵に築かれた丸山古墳などから構成されています。古墳時代中・後期における筑紫君一族ゆかりの古墳群です。

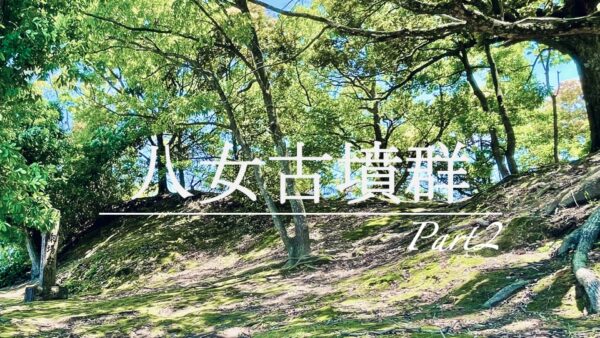

乗場古墳|筑紫君一族の墓、八女古墳群を歩く【Part2 八女群・吉田小群】

八女古墳群は福岡県八女市にある国史跡。八女丘陵に築かれた岩戸山古墳や乗場古墳などから構成されます。古墳時代中・後期における筑紫君一族ゆかりの古墳群です。

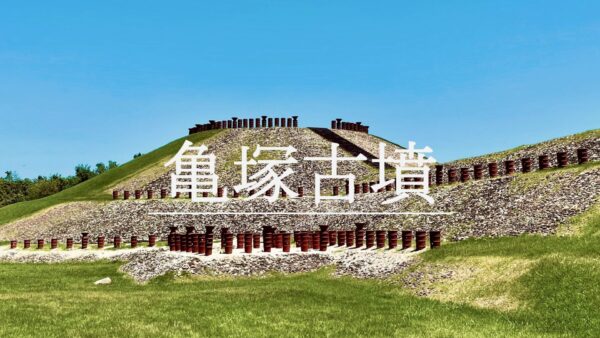

亀塚古墳|"豊後国・大分"最大の前方後円墳。応神天皇が定めた海人部の古墳か?

亀塚古墳は大分県大分市にある国史跡。瀬戸内海沿いに築かれた豊後国最大の前方後円墳です。古墳時代中期に応神天皇が定めた海人部首長の墓だと見られています。

鴻臚館跡|古代の迎賓館跡。日本の外交政策は平安時代にどう変わった?

鴻臚館跡は福岡県福岡市にある国史跡。平安時代の外交拠点跡です。海外との貿易交渉に使われたと見られる建物の遺構が残っており、唐や新羅の陶磁器が出土しています。ここで国家による統制のもと民間貿易が行われました。

御所ヶ谷城|巨大な中門が残る古代山城。神籠石は斉明天皇が築いたのか?

御所ヶ谷城(御所ヶ谷神籠石)は福岡県行橋市にある国史跡。飛鳥時代に築かれたと見られる古代山城です。石垣や土塁、建物跡などが残るものの、いつ誰が何のために築いたのか、謎の多い遺跡です。

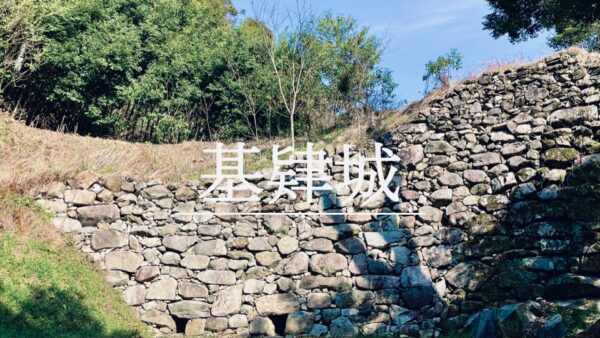

基肄城跡|大和朝廷の古代山城 大野城と連動した大宰府の防衛とは?

基肄城は佐賀県三養基郡にある特別史跡。飛鳥時代に築かれた山城跡です。古代山城の中で最大規模を誇る「水門石垣」などからは、白村江敗戦後における大和朝廷の緊張感が伝わります。

太宰府天満宮|平安時代の文人貴族、菅原道真が"学問の神様"になるまで

太宰府天満宮は福岡県太宰府市にある遺跡。平安時代に活躍した菅原道真を祀る神社です。道真は右大臣にまで立身するも、昌泰の変で敗れ大宰府に流されました。死後、道真の墓所の上には本殿が築かれ、学問の神様として祀るようになりました。

田染荘|鎌倉時代の荘園集落はどんな風景だった?現代に残る文化的景観

田染荘の歴史と見どころ|大分県豊後高田市にある重要文化的景観。現在まで残る鎌倉時代の荘園景観です。台地上の集落を囲うように田が広がり、田の区画は当時の痕跡を残しています。周辺には富貴寺や真木大堂など荘園ゆかりの寺院が建立されました。

名護屋城|豊臣秀吉の野望と文禄・慶長の役

名護屋城は佐賀県唐津市にある特別史跡。安土桃山時代の文禄・慶長の役に際して豊臣秀吉によって築かれた城跡です。巨大な城郭内に配置された様々な曲輪が秀吉の威勢を示す一方、江戸時代に入って破却された石垣の無惨な姿が秀吉の野望の儚さをも物語っているようです。

臼杵磨崖仏|石仏はなぜ造られた?平安末期の荘園で広がる浄土信仰

臼杵磨崖仏は大分県臼杵市にある特別史跡。平安時代末期の荘園集落内に築かれた仏教遺跡です。阿蘇溶結凝灰岩で丸彫の石仏は平安京の優れた仏師が彫ったと見られ、地方荘園と都とのつながりを彷彿とさせます。

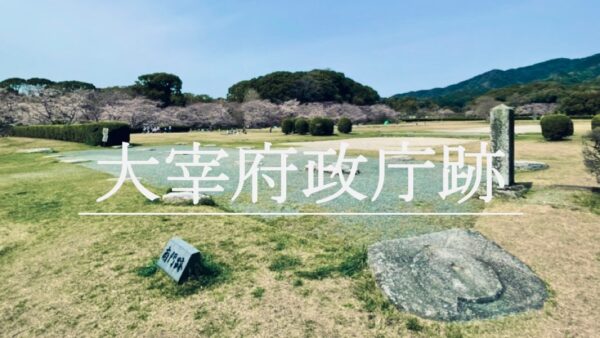

大宰府政庁跡|九州の政治拠点"遠の朝廷"に見る、律令制の発展と衰退

太宰府政庁跡は福岡県太宰府市にある特別史跡。飛鳥時代から平安時代にかけて九州に置かれた統治機関の遺構です。奈良時代には荘厳な建物が立ち並んだ政庁も、平安時代に入って衰退を始め、現在の遺構のまま廃絶したと見られています。

吉野ヶ里遺跡|歴史公園内の展示施設で見る、弥生集落の墓の変遷

吉野ヶ里遺跡は佐賀県神崎郡にある特別史跡。弥生時代をとおして発展を続けた集落跡です。弥生時代前期から中期までの間には多数の墓地が形成され、銅剣や前漢鏡も出土しています。集落の発展とともにどのように墓が変遷したかうかがい知ることができます。

吉野ヶ里遺跡|弥生時代後期の環濠集落 魏志倭人伝は倭国をどう記した?

吉野ヶ里遺跡は佐賀県神崎郡にある特別史跡。弥生時代後期の大規模な環壕集落跡です。主祭殿と見られる遺構や倉や市の広場跡が発見され、クニの中で拠点となった集落だと想定されています。首長や司祭者、彼らに仕える人々、交易のために訪れる者たち。様々な人がこの集落を行き交っていました。

船迫窯跡|奈良時代の瓦窯跡。古代瓦の生産から供給まで

船迫窯跡は福岡県築上郡にある国史跡。奈良時代の操業された瓦生産の工房・窯跡です。近傍には豊前国分寺や豊前国府があり、ここで生産された瓦が供給されたと見られています。

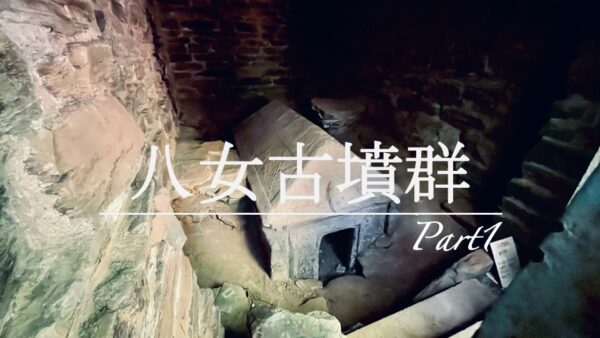

石人山古墳|筑紫君一族の墓、八女古墳群を歩く【Part1 広川群】

八女古墳群は福岡県八女市の国史跡。八女丘陵に築かれた石人山古墳や弘化谷古墳などから構成されます。古墳時代中・後期における筑紫君一族ゆかりの古墳群です。

石塚山古墳|ヤマト王権によって築かれた?出土した三角縁神獣鏡が語る事

石塚山古墳は福岡県京都郡にある国史跡。古墳時代前期の前方後円墳です。7枚の三角縁神獣鏡や小札革綴冑の小札辺が出土しました。九州の豊前地方とヤマト王権との関係性を示す重要な古墳です。