丸山古墳|筑紫君一族の墓、八女古墳群を歩く【Part3 八女群・釘崎小群&立山山小群】

八女古墳群は福岡県八女市にある国史跡。八女丘陵に築かれた丸山古墳などから構成されています。古墳時代中・後期における筑紫君一族ゆかりの古墳群です。

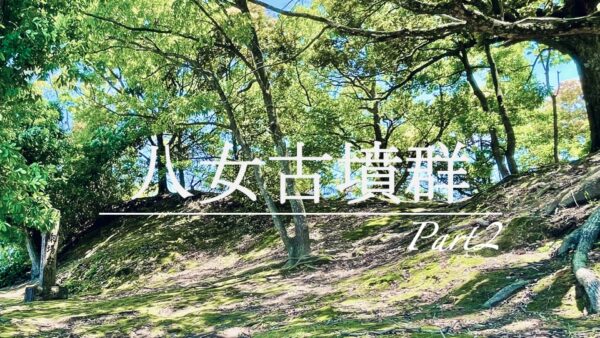

乗場古墳|筑紫君一族の墓、八女古墳群を歩く【Part2 八女群・吉田小群】

八女古墳群は福岡県八女市にある国史跡。八女丘陵に築かれた岩戸山古墳や乗場古墳などから構成されます。古墳時代中・後期における筑紫君一族ゆかりの古墳群です。

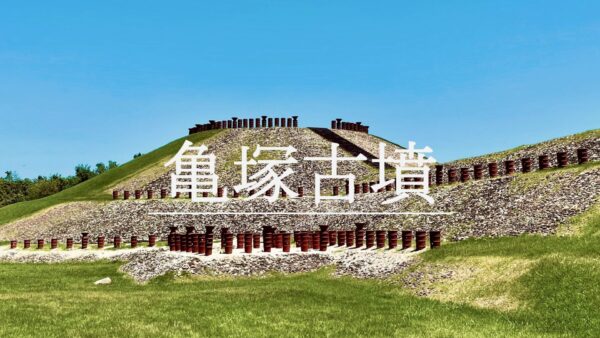

亀塚古墳|"豊後国・大分"最大の前方後円墳。応神天皇が定めた海人部の古墳か?

亀塚古墳は大分県大分市にある国史跡。瀬戸内海沿いに築かれた豊後国最大の前方後円墳です。古墳時代中期に応神天皇が定めた海人部首長の墓だと見られています。

岡田山1号古墳|"額田部臣"銘の大刀が出土!ヤマト王権の氏姓制・部民制とは?

岡田山1号古墳は島根県松江市にある国史跡。古墳時代後期に築かれた前方後方墳です。「額田部臣」の銘文をもつ大刀が出土しました。この出土品からヤマト政権における氏姓制と部民制の実態が分かってきました。

柳井茶臼山古墳|古墳時代最大の銅鏡"鼉龍鏡"が出土。被葬者は周防の王か!?

柳井茶臼山古墳は山口県柳井市にある国史跡。古墳時代前期に築かれた前方後円墳です。古墳時代最大の「鼉龍鏡」が出土しました。鏡の生産と配布を統括したヤマト王権と密接な関係を築いた周防の首長の墓だと見られています。

西谷墳墓群|四隅突出型墳丘墓とは?山陰で生まれ出雲で巨大化した墳丘

西谷墳墓群は島根県出雲市にある国史跡。弥生時代後期に築かれた墳丘墓です。四隅突出型をしており、非常に大きな規模でした。出雲のクニを治めた王の墓だと見られ、この王を中心とした連携体制が山陰地方に広く形成されていたようです。

荒神谷遺跡|青銅器の祭祀遺跡。出雲で交わる"銅鐸文化"と"銅剣・銅矛文化"

荒神谷遺跡は島根県出雲市にある国史跡。弥生時代中期のものと見られる祭祀遺跡です。集落から程遠い山中で埋納された状態の銅剣(358本)・銅鐸(6個)・銅矛(16本)が出土しました。ここで何らかの青銅器祭祀が行われたと考えられています。

加茂岩倉遺跡|出雲の青銅器祭祀遺跡。銅鐸はなぜ埋められたのか?

加茂岩倉遺跡は島根県雲南市にある国史跡。弥生時代中期のものと見られる祭祀遺跡です。集落から程遠い山中で埋納された状態の銅鐸が39個出土しました。ここで何らかの青銅器祭祀が行われたと考えられています。

鴻臚館跡|古代の迎賓館跡。日本の外交政策は平安時代にどう変わった?

鴻臚館跡は福岡県福岡市にある国史跡。平安時代の外交拠点跡です。海外との貿易交渉に使われたと見られる建物の遺構が残っており、唐や新羅の陶磁器が出土しています。ここで国家による統制のもと民間貿易が行われました。

備中国分尼寺|国分寺と国分尼寺の姿とは?吉備路の古代景観

備中国分尼寺は岡山県総社市にある国史跡。奈良時代に建立された寺院跡です。金堂や講堂の礎石によって伽藍配置が明らかになりました。近くの備中国分寺(僧寺)とともに吉備地方の古代景観を形成しています。

作山古墳|造山古墳と並ぶ巨大古墳 "倭の五王"と吉備国の関係とは?

作山古墳は岡山県総社市の国史跡。古墳時代中期に築かれた前方後円墳です。全国第10位の全長をもち、円筒埴輪が出土したほか、造り出しなど古墳の形状が良好に残っています。ヤマト王権に匹敵する勢力を持った吉備の首長が埋葬されていると見られます。

造山古墳|作山古墳を超える全国4位の規模 岡山"吉備"になぜ?

造山古墳は岡山県岡山市にある国史跡。古墳時代中期に築かれた前方後円墳です。全国第4位の全長をもち、円筒埴輪が出土したほか、6基の陪塚も残っています。ヤマト王権と匹敵する勢力を持った吉備の首長が埋葬されていると見られます。

石清尾山古墳群|積石塚とは何か?古墳時代前期に築かれた讃岐の古墳

石清尾山古墳群は香川県高松市にある国史跡。古墳時代前期に築かれた古墳群です。土盛りではなく積み石によって築かれた双方中円墳など、高い地域性をもつ古墳から構成されています。古墳時代前期の墓制の多様さをうかがい知ることができます。

楯築遺跡|弥生後期の双方中円墳。古墳時代に受け継がれる墳丘墓の儀式

楯築遺跡は岡山県倉敷市にある国史跡。弥生時代後期に築かれた墳丘墓です。立石や弧帯文石が発見され、特殊器台や玉なども出土しました。吉備のクニを支配した首長が埋葬されていると見られます。

鬼ノ城|唯一の復元された古代山城。天武朝に大宰・総領が築いたか?

鬼ノ城は岡山県総社市にある国史跡。飛鳥時代に築かれたと見られる古代山城です。石垣や土塁、建物跡などが残り、城門が復元されているものの、いつ誰が何のために築いたのか、謎の多い遺跡です。

讃岐城山城|長大な石塁が残る古代山城。神籠石は中大兄皇子が築いたのか?

讃岐城山城は香川県坂出市にある国史跡。飛鳥時代に築かれたと見られる古代山城です。石垣や土塁、唐居敷(門礎石)などが残るものの、いつ誰が何のために築いたのか、謎の多い遺跡です。

石城山城|4つの水門が残る古代山城。神籠石は地方豪族が築いたのか?

石城山城(石城山神籠石)は山口県光市の国史跡。飛鳥時代に築かれたと見られる古代山城です。石垣や土塁、唐居敷(門礎石)などが残るものの、いつ誰が何のために築いたのか、謎の多い遺跡です。

御所ヶ谷城|巨大な中門が残る古代山城。神籠石は斉明天皇が築いたのか?

御所ヶ谷城(御所ヶ谷神籠石)は福岡県行橋市にある国史跡。飛鳥時代に築かれたと見られる古代山城です。石垣や土塁、建物跡などが残るものの、いつ誰が何のために築いたのか、謎の多い遺跡です。

屋嶋城|天智天皇が築いた古代山城。大和朝廷による軍備の再構築

屋嶋城は香川県高松市にある国史跡。飛鳥時代に築かれた古代山城です。天智天皇による軍備再構築の一環で金田城、高安城とともに築城されました。朝鮮半島由来の構造をもつ城門跡が発見され、往時の姿に復元されています。

興福寺|藤原氏の氏寺。藤原北家が繁栄の礎を築くまでの歴史を追う

興福寺は奈良県奈良市にある国史跡・世界遺産。藤原不比等によって平城京のいまの地に建立された寺院です。藤原家の一族によって伽藍が整備されました。平安時代に藤原北家が繁栄の礎を築くまでの歴史を象徴しています。

西大寺|称徳天皇の御願寺。奈良時代の政変"藤原仲麻呂の乱"とは?

西大寺は奈良県奈良市にある国史跡。奈良時代に称徳天皇によって建立された寺院です。四王堂や東塔の遺構が残っています。奈良時代後期、藤原仲麻呂の乱の終息後に建立されました。

唐招提寺|鑑真が開いた戒律の道場。南都六宗の1つ律宗とは?

唐招提寺は奈良県奈良市にある国史跡・世界遺産。奈良時代に鑑真によって創建された寺院です。創建時の金堂や講堂が現存しています。奈良時代の仏教史を物語る南都六宗の寺院です。

東大寺|聖武天皇の鎮護国家を象徴する寺院。南都六宗の1つ華厳宗とは?

東大寺は奈良県奈良市の国史跡・世界遺産。奈良時代に聖武天皇によって建立された寺院です。創建時の大仏殿は焼亡してしまいましたが、江戸時代に再建された大仏殿が残っています。奈良時代の仏教史を物語る南都六宗の寺院です。

薬師寺|藤原京から移された白鳳伽藍。南都六宗の1つ法相宗とは?

薬師寺は奈良県奈良市にある国史跡・世界遺産。奈良時代に藤原京から移転された寺院です。創建時の東塔が現存しており、白鳳伽藍で復元整備が進んでいます。奈良時代の仏教史を物語る南都六宗の寺院です。

醍醐寺三宝院|秀吉の晩年と醍醐の花見

醍醐寺三宝院は京都府京都市にある特別史跡・国史跡・世界遺産。安土桃山時代の池泉式庭園が残る寺院です。豊臣秀吉自らが庭園を設計したのほか、伽藍の復興も行いました。晩年の秀吉を象徴するイベント「醍醐の花見」が催された場所です。